A la fin 2019 sur le campus de Pont de Bois (Université de Lille), l’interdiction d’accès en cours de sport à des étudiantes portant un simple foulard n’empêchant ni la pratique sportive ni le respect des consignes d’hygiène remonte à la référente « racisme et antisémitisme » de l’Université. Même s’il est vite établi que cette pratique est systématique chez l’enseignant de sport incriminé depuis de nombreuses années, la référente de l’université de Lille fait sèchement savoir à la principale plaignante que le « voile » est un « signe politique » et qu’il n’a rien à faire à l’université, ce qui veut dire que la référente enfreint la législation républicaine en vigueur. Informés de l’affaire, certains collègues, comme le co-auteur de ce texte, le font savoir à la présidence de l’université, qui ne sanctionne ni l’enseignant de sport ni la référente. Enfin, une tribune collective est publiée dans Mediapart[1]. L’opiniâtreté des deux principales étudiantes discriminées est relayée dans un certain nombre de médias (voir illustration 1), mais le premier vice-président apporte son soutien à la référente, arguant dans les colonnes de La Voix du Nord (19.06.2020) que « la manière dont elle a géré l’affaire n’est pas en cause ». Aujourd’hui, cette collègue est toujours référente au sein de notre université.

Ce dysfonctionnement institutionnel local nous a invité à nous pencher sur ce que sont et ce que font les référent·es « racisme et antisémitisme » dans les universités françaises. Et cet article est le fruit d’une enquête reposant, de juin à décembre 2020, sur vingt-huit entretiens semi-directifs avec des référent·es (12), des universitaires ou administratifs en charge de dossiers liés aux discriminations et / ou à l’égalité hommes / femmes (8), ainsi qu’avec quelques universitaires et étudiants en première ligne en matière de lutte contre les discriminations (8). Ces entretiens sont éclairés par de nombreux échanges de mails avec des collègues partout en France.

Illustration 1 : photo d’Imane et Assma (La Voix du Nord, 20. 06. 2020), étudiantes discriminées en cours de sport (Université de Lille)

Une genèse doublement problématique

Deux semaines après les attentats de Charlie-Hebdo, le 22 janvier 2015, Najjat Valaud-Belkacem lançait une « Grande Mobilisation pour les Valeurs de la République », dont une mesure appelait au renforcement de la « responsabilité sociale des établissements d’enseignement supérieur », et évoquait la nécessité pour tout établissement de « désigner un ‘référent racisme et antisémitisme’». Dès le départ, la genèse de ces « référent·es » était parcourue par une double contradiction structurale. La première contradiction est institutionnelle et touche à leur périmètre d’action : le ministère, par la voix de Najjat Vallaud Belkacem[2], exhorte les universités à mettre en place ces référents, mais ces mêmes universités sont autonomes, depuis le vote de la L.RU. (2007) qui inclut la gestion des ressources humaines sur les campus. Conséquence, en 2017, mais aussi en 2020, un grand nombre d’universités n’ont toujours pas nommé de « référent·es ». En outre, passée l’injonction ministérielle, il n’y a presque rien. On notera néanmoins un décret ministériel passé le 13 mars 2020 pour toute la fonction publique, qui invite à créer des cellules de veille sur le harcèlement moral, sexuel et la lutte contre toutes les discriminations avec un accent particulier sur le racisme et l’antisémitisme[3]. On était alors quatre jours avant le premier confinement, ce qui veut dire que ledit décret n’a guère changé la donne. Ainsi, comme le déplore Chantal Meyer-Plantureux, référente à Caen : « Le Ministère ne nous demande rien, on ne nous a jamais demandé un état des lieux. Il y a une totale absence de regard sur nos missions ». Si les référent·es sont convié·es annuellement à une réunion ministérielle interacteurs, de nombreux·ses référent·es regrettent que le discours n’évolue pas, qu’on « reparte de zéro » chaque année, et que le nombre de référent·es ne semble pas décoller. Christine Rivalan Guégo, référente à Rennes-2, exprime un point de vue assez largement partagé : « C’est toujours la même histoire. Toutes les universités n’ont pas répondu, donc certaines arrivent sur le tard, il faut répéter les mêmes choses chaque année, et on perd beaucoup de temps pendant ces réunions ».

La deuxième contradiction est politique et programmatique : sous le diptyque « racisme et antisémitisme », surtout dans la foulée de l’attentat de l’hyper-casher, il y a à la fois la nécessité de lutter contre la radicalisation mais aussi de combattre ce racisme spécifique qu’est l’antisémitisme. Ainsi, des enjeux de sécurité intérieure sont liés (ou plutôt étonnamment confondus) avec des enjeux de lutte contre le racisme et les discriminations.

Le ciblage des campus comme incubateur intellectuel au jihadisme a de quoi surprendre, alors même que l’écrasante majorité des accusés dans les procès des attentats islamistes sont des personnes étrangères à l’université, qui partagent un passé de petite délinquance corollaire du décrochage scolaire. Il y a même lieu de s’interroger si cette association effectuée par Najat Vallaud-Belkacem n’a pas constitué un prologue à la stigmatisation des universités comme berceaux d’idées dangereuses, annonciateur de la sortie de M. Blanquer sur « l’islamo-gauchisme » à l’automne 2020. Quoiqu’il en soit, ceci atteste la précipitation avec laquelle les décisions furent prises en 2015 dans les cabinets ministériels, mettant dans l’embarras des équipes présidentielles de campus à travers le pays. Sandrine Rousseau, vice-présidente à Lille et présidente de la CPED[4], se souvient : « Franchement, ça a gêné tout le monde, l’installation de cette nouvelle fonction. Tout était super sensible, c’est une fonction qui nous a un peu fait peur au début ».

Une fonction invisible ?

Au début de cette enquête, nous avons eu la naïveté de penser que par quelques clics, nous obtiendrions une liste exhaustive des référents racismes et antisémitismes dans toutes les universités françaises, en commençant par cibler le site du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Or cette page n’existe pas, et pour cause : toutes les universités sont loin d’avoir nommé ou élu un·e « référent·e racisme et antisémitisme », n’étant tout simplement pas contraintes par la loi. Aussi notre quête de noms et d’adresses mails a parfois été labyrinthique, ce qui ne plaide pas pour la visibilisation d’une fonction qui, de fait, est largement inconnue et des collègues universitaires et des étudiants eux-mêmes.

Ce qui a compliqué l’écheveau des responsabilités, des noms de fonction, des périmètres d’actions et des spécificités locales liées à l’autonomie des campus est que l’introduction de ces référent·es s’est greffée, bon mal mal an, à des fonctions pré-existantes à 2015-6. Sans compter que la fusion de plusieurs universités, et parmi elles de grosses entités à Lyon et Paris, a achevé de brouiller les pistes.

Nous avons identifié trois types de configurations institutionnelles. Premièrement, les universités qui disposent bel et bien de référent(e)s : Amiens, Angers, Caen, EHESS, Evry-Essone, Université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM), IEP-Lille, Le Havre, Lille, Lorraine, Montpellier, Nice, Paris-8, Paris-Sorbonne nord (ex-Paris 13), Reims, Rennes-2, Savoie, Tours, Université de Paris, UPEC pour citer les principales. Deuxièmement, les établissements qui ne disposent pas stricto sensu de référents mais dont des membres du personnel occupent une fonction, souvent pré-existante à 2016, qui prend en charge les thématiques couvertes par les référent·es. Tel est le cas de certaines personnes enquêtées, précisément informées sur les enjeux des racismes et discriminations, et très actives dans la prévention et l’information : Beate Collet à Sorbonne-Université, qui est « chargée de mission lutte contre les discriminations et racisme », ou Marion Paoletti à l’Université de Bordeaux, chargée de mission « parité égalité diversité ». Troisièmement, certaines universités, rares il est vrai, n’ont mis en place ni des « référent·es » ni des chargé·es de mission ou postes de vice-présidence en charge de ces questions. Un exemple assez édifiant est fourni par Toulouse-2, pourtant une des universités françaises où il y a le plus de diversité.

La fonction de « référent·e » ou d’apparenté·e référent·e est souvent tellement symbolique que la différence entre ces catégories est somme toute négligeable. De fait, l’écrasante majorité des collègues travaillant sur les thématiques du racisme et des discriminations ignorent l’existence même de ces référents. Parmi les collègues sondés aux quatre coins de France, seul Raphaël Liogier (Sciences-Po Aix) était tout de suite à même de répondre que dans son établissement, aucun « référent racisme et antisémitisme » n’existait mais que cette fonction était en fait occupée par une référente « égalité », un vocable beaucoup plus approprié à son sens. Nul doute que cette connaissance est liée à la taille humaine du campus et à la qualité de l’encadrement de ce qui se présente comme « une grande école en Provence ». En somme, il n’y a qu’à Lille qu’un certain nombre de collègues connaissaient à la fois l’existence d’une référente et son identité, mais cette spécificité tient à « l’affaire du voile » qui y a éclaté.

Qu’en est-il à présent des étudiants ? Grâce à l’aide de collègues à travers la France, un simple sondage a été mené, auprès de 1747 étudiants, principalement répartis sur les campus de Caen, Lille, Lorraine, Savoie et UPEC. Ceux-ci sont aux trois-quarts inscrits en licence (75,5%), et un quart en master (24,5%). Seuls 10,3 % de ces étudiants sont inscrits dans des cursus de sciences dures ou sciences cognitives, et le reste suit des études de sciences humaines et sociales, langue ou littérature, avec une sur-représentation des sciences politiques. Autant dire que les étudiants sondés sont d’ordinaire classés parmi les plus conscientisés politiquement. Malgré cela, il ressort que seuls 9,7 % de cette large cohorte d’étudiants connaît l’existence de ces référents, alors que dans le même temps, ils et elles sont 50,1 % à savoir qu’il y a dans leur département un référent handicap. Le constat quantitatif est affiné par les éléments qualitatifs glanés pendant l’enquête : auprès des élus étudiants et associatifs au premier plan de la lutte pour l’égalité et contre les discriminations, l’ignorance vis-à-vis de la fonction de référent domine très clairement, sauf à Lille.

Ce contraste patent constitue l’un des enseignements majeurs de la présente étude et appelle diverses réflexions. Tout d’abord, le référent handicap est plus proche des étudiants, c’est un classrom-level bureaucrat facilement identifié[5], souvent enseignant(e) et il est inséré dans l’organigramme des responsabilités administratives depuis plus longtemps. A l’inverse, le référent racisme et antisémitisme est lointain, évoluant souvent au sein de l’équipe présidentielle, presque complètement ignoré. Beaucoup de référent(e)s ont une conscience aiguë de pareille invisibilité. La référente de Caen reconnaît qu’elle a très peu de retours par rapport à son travail. Daniel Verba, V.P.R.I à Université Sorbonne Paris-Nord et référent, fait chorus : « Ce n’est pas simple de donner de la visibilité à la mission ». Son homologue d’Angers, Samuel Delepine, avance dans un entretien à l’été 2020 que « pour être visible, on essaie de se faire connaître, beaucoup ne connaissent pas notre mission ; dès la rentrée je fais la tournée des UFRs ». A Nice, Yvan Gastaut est encore plus critique : « pour ma part la mission n’a jamais vraiment commencé. Pendant deux ans cela a été le flou total sans avoir rien pu faire pour des raisons diverses ».

Certes, le confinement lié au coronavirus a puissamment exacerbé cette ignorance : des événements liés aux enjeux du racisme et des discriminations ont dû être annulés sur de nombreux campus, empêchant les référent·es de se faire connaître davantage. Néanmoins, cette statistique accablante de 9,7 % dit deux choses allant bien au-delà d’un contexte sanitaire exceptionnel. Premièrement, cette ignorance est le corollaire d’un enseignement supérieur ultra-massifié, sous-financé et dépersonnalisé : combien d’étudiants du sondage, par exemple, seraient capables de citer le nom de leur directeur·rice de département, ou sauraient reconnaître cette personne en la croisant dans les couloirs ? Deuxièmement, cette ignorance reflète le caractère cosmétique de cette fonction de « référent·e », tant aux yeux des présidences d’université qui -sauf exceptions notables- n’y voient pas un enjeu majeur qu’aux yeux du ministère lui-même, pour qui le triptyque « racisme / antisémitisme / discriminations » est subsumé dans la lutte contre la radicalisation et la promotion de la laïcité. Ceci reflète le déni du racisme systémique dans la société française : de ce fait, les actes racistes sont plus rarement remontés aux présidences d’universités, ce qui confirme à leurs yeux la subalternité, voire l’inutilité de la fonction de référent·e. On est donc en face d’un cercle vicieux qui lie la société, l’institution universitaire, et les perceptions étudiantes.

Le caractère symbolique de la fonction est souvent lié à l’absence de décharge d’enseignement ou de prime adossée à la fonction, comme le montre le tableau suivant :

| Nom | Université | Fonction | Statut | discipline |

Décharge ou prime

|

| Sylvain Crépon | Tours | Référent R & A | MCF | Sciences politiques | néant |

| Laurent Heyberger | UTBM | Référent R & A | MCF HDR | Histoire | néant |

| Olivier Le Cour Grandmaison | Evry-Val d’Essonne | Référent R & A | PU | Sciences politiques | néant |

| Francine Nyambek Mebenga | Paris-Est Créteil | Référent R & A | MCF | Sciences de l’éducation | 64 h |

| Pascal Tisserant | Lorraine | Vice-président égalité ; référent égalité | MCF HDR | Psychologie sociale |

96 h en tant que VP + référent

|

La tendance lourde est donc au bénévolat, avec du côté des présidences d’université une honnêteté et un affichage clair en interne, au moment où les missions sont proposées. Sylvain Crépon, à Tours, se souvient de son intronisation en 2016, « Dès le départ, le discours était clair : on m’a dit, ‘tu t’en occupes, mais sans décharge d’enseignement’ ». Bénévole lui aussi, Laurent Heyberger (UTMB) reconnaît disposer de moyens pour mener des actions, en plus d’une liberté appréciable : « Je peux faire ce que je veux ici, et c’est positif ». La plupart des référents conçoivent néanmoins beaucoup de frustration vis-à-vis d’une charge dont ils souhaiteraient s’acquitter avec sérieux, mais ne le peuvent faute de temps. D’où la question de la « décharge », souvent inexistante, fréquemment limitée, ou noyée dans une fonction de vice-président·e plus chronophage. Cela affecte également les « petites » universités, comme celle d’Artois, où Audrey Smoch-Lière, après avoir jeté l’éponge, dresse un bilan teinté d’amertume : « J’ai été en charge durant plus de 2 ans de l’égalité, la laïcité, la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et le harcèlement sexuel. Vous imaginez bien que 48h de décharge sur un service de PRAG[6] n’ont pas suffi à mener correctement toutes les missions ». Parmi les enquêtées qui ne sont pas vice-président(e)s -(auquel cas ils ont également un rôle de représentation qui rend plus difficile l’évocation honnête de certaines limites institutionnelles auprès d’extérieurs), seule Francine Nyambek-Mebenga à l’UPEC est satisfaite de sa situation : « le président de l’université est très conscientisé sur ces questions », rappelle-t-elle, et la décharge de 64h lui laisse le temps d’impulser des initiatives, de suivre les dossiers, sans compter qu’elle est épaulée par une petite équipe ad hoc de collègues qui lui sont proches : « De mon côté, c’était une candidature collective en quelque sorte, je dis beaucoup ‘on’ plutôt que ‘je’ ».

Gérer les affaires, enquêter, informer, prévenir

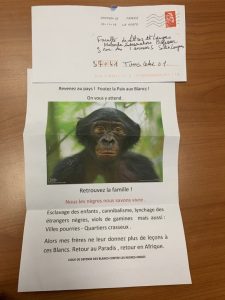

Les campus parisiens, à l’image de l’UPEC et de Paris-Sorbonne-Nord, sont le théâtre d’incidents racistes et antisémites en plus grand nombre. L’UPEC a été, en octobre 2018, ciblée par des tags antisémites stigmatisant directement le doyen de la faculté de médecine, ce qui a fait grand bruit. Les référents, comme Daniel Verba à Paris-Sorbonne-Nord, insistent sur la nécessité de traiter intelligemment avec les médias, qui sont prompts à relier les incidents, en particulier antisémites. Quand ils sont vice-président·es, les référent·es sont en quelque sorte juges et partie, ayant à cœur de promouvoir l’image de leur institution à l’extérieur tout en devant se montrer intraitables avec le racisme sous toutes ses formes. Certains incidents comme des tags à l’intérieur des bâtiments (voir illustration 2), des blagues racistes, des captures d’écran stigmatisantes sont gérées en interne, au cas par cas.

Illustration 2 (tag antisémite à Paris-Sorbonne nord)

Certain·es référent·es insistent, qu’ils soient en île de France ou non, sur la manière dont les maux de la société se reflètent inévitablement entre les murs de l’université. D’autres évoquent la façon dont ces maux eux-mêmes peuvent être physiquement transportés dans les campus. Ainsi Lori Maguire, ancienne directrice d’UFR de Paris-8 avec une longue expérience de l’université évoque l’antisémitisme en ces termes, à propos d’un campus régulièrement pointé du doigt : « Le fait est qu’il y a énormément d’antisémitisme ici. Mais c’est difficile de savoir de qui ça émane : il n’y a pas de contrôle d’identité, et les tags antisémites peuvent tout à fait venir de l’extérieur, pas nécessairement de nos étudiants eux-mêmes ». De son côté, même à Angers, Samuel Delepine pense qu’il « faut avoir une veille quasi permanente sur l’antisémitisme ».

L’antisémitisme est à l’image des autres formes de racisme, multiforme, multi-échelle. Anne Kupiec (Paris-Diderot) avance que dans certaines UFR de santé, on trouve beaucoup d’étudiants juifs pratiquants et que, partant, le rapport au judaïsme -comme à l’islam- est très présent à l’université. Même si les crispations autour de la laïcité et l’invocation d’une laïcité de combat touchent principalement les musulmans, Anne Kupiec rapporte que « certains profs en santé ont imposé des cours le samedi matin dans le but de froisser les étudiants juifs pratiquants. Cela n’a pas de sens. Le motif invoqué, fallacieux, était de ‘faire respecter la laïcité’ ». L’ex-président de l’université avait été contraint d’intervenir pour régler ce différend, au profit des étudiants.

L’écrasante majorité des référent·es (enquêté·es ou non) est issu des sciences humaines et sociales ou des humanités, et a produit de la recherche sur des thématiques liées à l’immigration, l’ethnicité, les discriminations, le racisme, etc. Certains ont été investis dans des initiatives concrètes, par exemple l’accueil des étudiants réfugiés, d’autres ont monté des formations de qualité liés à la non-discrimination, à l’instar de Pascal Tisserant en Lorraine. Quelque-un·es participent à, voire pilotent, des études quantitatives de perception des discriminations, des inégalités ethno-raciales, des formes de racismes auxquels les étudiant·es sont en butte. C’est le cas de Marion Paoletti à Bordeaux (étude sur la discrimination, 2018-9), de Pascal Tisserant (étude dont les résultats ont été publiés dans The Conversation)[7], de Samuel Delepine (deux études sur les discriminations, l’une à destination des personnels, l’autre des étudiant·es, pour lesquelles un rapport de 80 pages est en cours de constitution)[8].

En sus de ce travail, les référent·es ont en charge l’organisation annuelle de la « semaine d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme », courant mars. Si le Covid-19 a eu raison de la semaine de 2020, de nombreuses manifestations ont été organisées sur tous les campus depuis 2016, en lien direct avec la DILCRAH, et largement financées par le ministère. A cette occasion, les référent·es veillent à embrasser le panorama complexe des formes de racisme pour éviter toute « surenchère victimaire », comme certains le disent. Daniel Verba (Paris-Sorbonne-Nord) est satisfait d’avoir fait passer le « bus du camp des milles », qui est un outil didactique riche permettant de mieux comprendre la fabrique des génocides, par-delà les groupes humains spécifiques et les périodes historiques.

A Lille, une des difficultés, relayées par des collègues, a été de traiter de questions autres que l’antisémitisme et la Shoah. En outre, des initiatives portées par des chargés de mission indépendantes du périmètre d’action de la référente sont allées au-delà des seuls critères ethno-raciaux, à travers des affiches étudiantes qui auraient pu être davantage diffusées encore sans le confinement du printemps 2020 (voir illustration 3). Elles sont des manifestations d’une certaine intersectionnalité en pratique dans les universités françaises, et illustrent, dans le cas exceptionnel lillois, les tiraillements et luttes symboliques d’interprétation entre la référente campant fermement sur un positionnement normatif universaliste (qui se conjugue à la vision de l’antisémitisme comme horizon indépassable du répertoire des luttes anti-racistes) et, d’autre part, à d’autres échelles, des voix étudiantes soutenues activement par d’autres collègues féministes intersectionnelles.

Illustration 3 (exposition étudiante ‘Women’s empowerment’, 2020, Université de Lille)

Les racismes, parent pauvre de la lutte pour les égalités sur les campus

Sur ce point il y a consensus chez les référent·es: les questions de racismes et de discrimination ethno-raciale sont le parent pauvre de la lutte pour les égalités dans les universités. Dans un pays qui ne dispose ni de statistique ethnique ou religieuse, les inégalités de genre sont objectivables et, faut-il le rappeler, elles ne sont pas en butte à une opposition universaliste profondément ancrée dans la république française. De façon décisive, les universités doivent également dans ce domaine rendre des comptes au ministère.

En cela, les universités sont largement le reflet de la société française. Des résultats de l’enquête bordelaise, Marion Paoletti dit : « On a été assez surpris, le racisme et l’origine étrangère n’a pas été au cœur des perceptions. Chez les personnels, c’est le sexisme qui remonte en n°1. Ici, il y a des assos LGBT, mais pas d’asso étudiante qui prend en compte le racisme ». Jean-Paul Udave, à Montpellier, fait le même constat. De manière générale, plusieurs référent·es évoquent la prégnance des thématiques de genre dans la foulée du tsunami MeToo, alors que les conséquences de la tragédie George Floyd peinent à se faire sentir sur les campus.

Intersectionnalité en pratique

A l’occasion du colloque Global Race de l’INED (17.12.2020), Patrick Simon a fait remarquer que « l’intersectionnalité est l’avenir des politiques publiques touchant aux discriminations ». Toutes les personnes enquêtées ont un positionnement analogue. Tous et toutes manient les termes d’intersectionnalité, de racisation, racialisation, et insistent sur le caractère préoccupant que prend l’hostilité à l’islam et aux musulmans, qu’ils ou elles rechignent ou non à utiliser le terme d’« islamophobie ».

Maboula Soumahoro, maîtresse de conférences à Tours qui travaille en études africaines-américaines, a été victime de harcèlement raciste, en recevant à son bureau du campus des courriers haineux (illustration 4). Ceux-ci n’ont rien à voir avec la situation locale de l’université, contrairement au dessin de presse islamophobe posé sur la porte du bureau d’un collègue de Tours au profil « multiculturaliste ». Mme Soumahoro a essuyé les foudres d’une campagne de haine suite à des positions qu’elle a prises sur un plateau de télévision, LCI en l’occurrence. Selon elle, ceux qui la harcèlent « sont obnubilés par le fait que je sois maître de conférences, je ne devrais pas enseigner selon eux, et pas à l’université. On m’écrit, ‘vous êtes une honte’, on m’accuse d’avoir produit ‘une fausse thèse’ ». Cette collègue, comme d’autres, est victime de la surfocalisation médiatique sur les approches décoloniales et intersectionnelles, dans une campagne haineuse qui a commencé avant la sortie de M. Blanquer à l’automne 2020.

Si Maboula Soumahoro déplore vivement que la présidence de Tours ait pris une année entière avant de s’emparer de l’affaire, elle sait gré à sa hiérarchie de couvrir les frais de justice liés à sa plainte. Elle regrette que trop souvent les attaques dont elle est la cible ne soient pas appréhendées en termes intersectionnelles : « Le genre d’attaque que je subis (par exemple quand je suis présentée en guenon) n’est pas perçue comme une attaque sexiste. Or il est clair qu’on m’a insulté en tant que personne noire mais aussi en tant que femme ». Dans son cas, prédomine une sorte de monisme de la couleur excluant tous les autres critères d’identité ou d’identification, comme le genre mais aussi la classe sociale.

Illustration 4 : exemple de lettre envoyée à Maboula Soumahoro (Université de Tours)

Des « affaires du voile » à bas bruit

Tou·tes les référent·es enquêté·es ont une vision « ouverte » de la laïcité, en ce sens que la laïcité selon eux dessine un espace de liberté religieuse dans le respect des lois existantes. Beaucoup déplorent, comme le dit Jean-Paul Udave à Montpellier, qui porte en plus l’étiquette de référent laïcité, que le débat sur cette dernière soit « complètement pollué par des questions qui sont autres : l’immigration, l’ex-empire colonial, la sécurité, la géopolitique, etc. » Silvia Sebastiani (EHESS) observe que « la laïcité est devenue une sorte de religion civile ». Un certain nombre de référent·es ont dû gérer des « affaires du voile » localement, ce qui a été corroboré par des élus étudiants, dans des villes comme Paris, Bordeaux, Montbéliard, Nîmes, Strasbourg, Marseille. Le plus souvent, les réactions sont rapides et le mode d’action basé sur la conciliation, avec le souhait à chaque fois de ne pas susciter un intérêt médiatique qui pourrait être contre-productif. Des collègues ont une approche de type « laïcité de combat » qui fait fi des textes de lois, dans des cours où l’invocation de raisons hygiéniques ou de sécurité n’aurait aucun sens. Selon Beate Collet (Sorbonne), « on doit leur dire et redire que les usagers du service public peuvent se vêtir comme ils veulent, pas les fonctionnaires du service public ». Anne Kupiec (Paris-Diderot) avance que « lorsque de tels cas voient le jour, il y a à la fois des profs racistes purement et simplement et des féministes qui interprètent le voile de façon complètement univoque ». Sans aller jusqu’à l’interdiction (illégale), certains enseignants ont tenu des propos stigmatisants (« ah, et bien vous, avec votre voile, on risque pas de vous louper », etc.) et ont été rappelés à l’ordre, comme à Bordeaux par exemple. Néanmoins, il est clair que les cas évoqués ici sont l’arbre qui cache la forêt des stigmatisations liées au port d’un voile, et que l’écrasante majorité des cas ne sont pas rapportés, ce dont les référent·es ont pleinement conscience.

Islamophobie, une catégorie bureaucratiquement impensable ?

On le voit : qu’on l’appelle « islamophobie » ou non, l’hostilité à l’islam et / ou aux musulmans est au cœur de l’action des référent·es. Des collègues montent au créneau pour remettre en cause le financement ou l’existence même de l’association « Etudiants Musulmans de France », et il arrive que les référent(e)s soient là aussi amenés à rappeler le cadre légal, comme ici Chantal Meyer-Plantureux (Caen) : « Il y a des lois, cette association obéit aux lois, où est le problème, alors ? ».

Sur le terrain, l’extrême visibilité de l’hostilité à l’islam et aux musulmans contraste de façon très nette avec le silence institutionnel sur ces thématiques. Parmi les enquêté(e)s, d’aucuns déplorent le nom « référent racisme et antisémitisme », comme Silvia Sebastiani (EHESS) : « j’aurais préféré être appelée référente racismes au pluriel, car plus on multiplie les catégories, plus on exclut ». Néanmoins, ce que Patrick Simon appelle « le cadrage DILCRAH » du dispositif des « référent(e)s » induisait en soi une focalisation très forte sur l’antisémitisme. Selon lui ce « rapport à l’antisémitisme amène à avoir une logique de concurrence vis-à-vis de l’islamophobie qui me semble tout à fait déplacée ». Pascal Tisserant rappelle en termes simples : « Il y a un vrai constat de la discrimination des musulmans, dans notre étude par rapport au sentiment de gravité des discriminations. En fait, on trouve trois groupes : noirs, arabes, musulmans, c’est très clair ».

Malgré cela, les documents supports à utiliser par les référent·es, émanant ou non de la DILCRAH, sont très majoritairement vides de toute référence à « musulman », « islam » et encore moins « islamophobie ». Ainsi, le texte programmatique « Racisme, antisémitisme : comment lutter dans l’enseignement supérieur » utilise « antisémitisme » et « antisémite » 24 fois, mais tout se passe comme si l’hostilité spécifique vis-à-vis des musulmans ou de leur religion n’existait tout simplement pas. A Paris-8, des formations professionnelles sur le racisme et l’antisémitisme sont assurées dans le cadre d’un Diplôme Universitaire. Dans le programme officiel des interventions, aucune mention de l’« islam » ou des « musulmans », ce en plein cœur de la Seine Saint Denis[9]. Certains exposés donnent l’occasion de débattre des limites de notions comme « communautarisme », par exemple lorsque Thomas Kirszbaum est invité pour traiter de la question : « Les quartiers populaires français sont-ils des ghettos? ». Au final, néanmoins, Patrick Simon et Thomas Kirszbaum ne regrettent pas d’avoir participé à ces formations : les échanges avec les étudiant·es ont été très fructueux.

Le positionnement d’Olivier Le Cour Grandmaison à Evry-Val d’Essonne permet d’objectiver la réticence institutionnelle à reconnaître toutes les formes d’exclusion, des stéréotypes à la violence physique, dont sont la cible les musulmans. Auteur prolifique, ce collègue a derechef souhaité porter le nom de référent « racisme, antisémitisme et islamophobie », ce qui a d’abord été accepté par sa hiérarchie, puis lui a été refusé lors d’un réexamen de cette demande. M. Le Cour Grandmaison nous a donné accès à un mail envoyé au ministère le 28 novembre 2019 :

Compte tenu des circonstances et de l’attentat commis contre la mosquée de Bayonne, précédé de déclarations violemment hostiles aux musulman·es, je m’étonne que l’islamophobie ne soit mentionnée, sauf erreur de ma part, dans un aucun document et que la lutte contre cette même islamophobie ne fasse pas partie des objectifs et des impératifs de celles et ceux qui, dans les universités, sont chargés de lutter contre toutes les formes de racisme et de discriminations.

Ce mail comme d’autres est resté sans réponse, et n’a guère surpris son auteur, car selon lui « beaucoup refusent toujours d’employer la catégorie d’islamophobie alors même que le Défenseur des droits et la CNCDH, entre autres, l’utilisent depuis plusieurs années et que les discriminations liées à l’islam, réel ou imputé, sont bien documentés désormais. Nous faisons preuve d’un provincialisme, je dirais même d’un hexagonalisme stupéfiants, surtout si l’on compare la situation française à celles d’autres pays et universités étrangères. Les arguments mobilisés pour justifier le refus d’inclure l’islamophobie sont d’une pauvreté affligeante ».

Sylvain Crépon, référent à Tours, pense quant à lui que l’inclusion d’« islamophobie » dans le titre des référent·es serait sans doute contre-productif, tant l’hystérisation médiatique autour du mot est forte. Donc, pour des « raisons d’efficacité », il préfère garder son titre, avant de s’empresser de préciser, « sinon, bien sûr, je n’ai aucune pudeur à qualifier un acte d’islamophobe, c’est du vocabulaire désormais courant dans nos travaux en sciences politiques ».

En fait, seule les positions du Défenseur des Droits[10] et d’Amnesty International semblent vraiment équilibrées aux yeux de Patrick Simon ou Olivier Le Cour Grandmaison, et de façon générale chez les collègues qui travaillent sur les discriminations. La logique de « concurrence » entre islamophobie et antisémitisme, comme si l’utilisation de l’un empêchait de poser la question de l’autre, prend sa source historique en France dans le traumatisme de Vichy et, plus loin de nous, de l’Affaire Dreyfus, qui a eu des conséquences structurelles dans la manière de débattre, de poser, et de légiférer sur le racisme, comme l’a montré Erik Bleich dans sa comparaison avec l’anti-racisme en Grande-Bretagne[11]. On n’exagera pas non plus l’exceptionnalité hexagonale en la matière : Alana Lentin, juive qui a grandi en Irlande et qui enseigne à Western Sydney University, a rappelé récemment que l’utilité politique de l’activation stratégique de l’antisémitisme dans le débat public global constitue une sorte de bouclier discursif permettant de faire taire les anti-racismes dans leur diversité[12].

De fait, la myopie vis-à-vis de l’islamophobie ressortit à de la mauvaise foi institutionnelle[13]. Ou, comme le dit le politiste étasunien Murray Edelman de manière générale, les bureaucraties tendent collectivement à « construire les problèmes comme justifications des solutions qu’elles proposent »[14]. Dans le cas présent, tout se passe comme si les étudiants musulmans, plutôt que d’être considérés comme un groupe en butte à des problèmes graves de racisme et de discrimination -de plus en plus objectivés par des études de testing d’envergure[15]– constituait en fait davantage un problème en tant que tel[16]. En réalité, ces étudiants, dans une certaine perception institutionnelle, font partie d’une « communauté »[17] pathologiquement cumularde : « ils » ont un problème avec la laïcité, « ils » ont un problème spécifique avec l’antisémitisme -ce qui est corroboré par des « sondages » aux méthodologies parfois douteuses, comme l’a montré Nonna Mayer[18]-, « ils » ont un problème spécifique avec l’homophobie, « ils » ont un problème spécifique avec le « vivre-ensemble ». Si les référent·es enquêtées ont tou·tes pleinement conscience de ces questions, le cadre institutionnel dans lequel ils évoluent est obstinément rétif à la prise en compte de l’islamophobie. Enfin, n’oublions pas que les référent·es enquêtées ne reflètent pas la totalité des positions. Par exemple, les référentes de Reims, Amiens et Lille ont signé « l’appel des 100 » soutenant le ministre Blanquer constatant que l’islamo-gauchisme sur les campus « fait des ravages ». Les référentes de Paris-8, Amiens et Reims n’ont pas répondu à nos sollicitations réitérées dans le cadre de cette enquête.

Conclusion :

En 2015, dans un moment de grande tension, une ministre a exhorté les universités de créer des « référent·es racisme et antisémitisme ». En l’absence d’obligation légale, et plus de cinq ans plus tard, ces dispositifs sont brinquebalants, morts-nés, largement sous-financés, voire inexistants. Au pire ils débouchent sur une légitimation institutionnelle de la discrimination, comme à Lille. Plus de neuf fois sur dix, les étudiants et les collègues ne savent pas que ces dispositifs existent. En outre, nonobstant le dynamisme, l’application, l’inventivité de celles et ceux qui les portent, les enjeux liés à tous les racismes ne sont pas pris au sérieux. En effet, tant que l’antisémitisme sera pensé institutionnellement comme concurrent de l’islamophobie, tous les racismes ne seront pas pris en compte.

Un dernier mot sur la recherche. Pascal Tisserant dit être en porte-à-faux par rapport à des instances qui n’imposent pas des conditions de non-discrimination et d’inclusion -de genre mais aussi d’ethnicité- dans les programmes d’excellence, ce qui est certes difficile en l’absence de statistiques ethniques et / ou religieuses. “En France, on continuera à bricoler tant qu’on reposera sur le bon vouloir des collègues en la matière”, dit-il. Et M. Tisserant de prendre en exemple le Canada, où les dispositifs sont beaucoup plus contraignants. A quoi il sera peut-être hélas objecté par certain·es que la République française n’a pas à recevoir de leçon de pays « anglo-saxons »[19]. L’exhortation institutionnelle à l’internationalisation, régulièrement raillée, s’accommode étrangement de ce que, on l’a vu, Olivier Le Cour Grandmaison appelle « un hexagonalisme », lequel en empêchant de penser les problèmes ne fait in fine que les exacerber.

[1] Voir https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/080620/silence-discrimine-quand-l-universite-de-lille-interdit-l-acces-des-etudiantes-voilees

[2] D’août 2014 à mai 2017, Mme Vallaud-Belkacem occupe le poste de « ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche », dans le deuxième gouvernement Valls et puis sous B. Cazeneuve.

[3] Voir https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041722970/

[4] Elle est vice-présidente « Vie Etudiante, Développement Durable, Egalité Femmes / Hommes ». La CPED est la Conférence Permanente des Chargé·es de Mission Egalité.

[5] L’expression fait ici écho au street-level bureaucrat qui se caractérise par un dévouement lié à la conscience immédiate d’une utilité sociale. Cette figure a été analysée par Michael Lipsky, Dilemmas of the Individual in Public Services, New York : Russell Sage Foundation, 1980, p. xii-xiii.

[6] Un PRAG (professeur agrégé) a un service d’enseignement annuel de 384 h, un(e) maître(sse) de conférences ou professeur des universités de 192 h.

[7] Voir https://theconversation.com/pourquoi-evaluer-la-perception-des-discriminations-a-luniversite-96362 (31.05. 2018)

[8] Voir https://www.univ-angers.fr/fr/universite/strategies-et-grands-projets/egalite/enquete-egalite.html

[9] Voir le programme de cette formation : http://www.fp.univ-paris8.fr/formation-lutte-racisme-antisemitisme

[10] Voir par exemple le rapport « Discriminations et origines : l’urgence d’agir » : https://www.defenseurdesdroits.fr /sites/default/files/atoms/files/rap-origine-num-15.06.20.pdf

[11] Erik Bleich, Race Politics in Britain and in France, Ideas and Policy-Making since the 1960s, Cambridge : Cambridge University Press, 2003.

[12] Alana Lentin, Why Race Still Matters, Cambridge : Polity, 2020, p. 135.

[13] Pierre Bourdieu (ed.), La Misère du monde, Paris : Seuil, 1993, p. 381.

[14] Cité dans Pièces et règles du jeu politique, Paris : Seuil, 1991, p. 53.

[15] Voir par exemple l’étude pilotée par Marie-Anne Valfort pour l’Institut Montaigne, sur la base de 6231 CV, https://www.institutmontaigne.org/publications/discriminations-religieuses-lembauche-une-realite

[16] Dans le monde de l’entreprise, chez les managers de la diversité, un même schéma a été mis en lumière. Voir l’étude de Dorothée Prud’homme, Patrick Simon, Anaïs Coulon, https://www.afmd.fr/le-racisme-et-la-discrimination-raciale-au-travail-livre

[17] Sur le type de problème induit par ce type de vocable, voir Olivier Roy, « La Peur d’une communauté qui n’existe pas », 09. 01. 2015.

[18] Voir Nonna Mayer, « Il faut parler d’antisémitisme avec rigueur », Le Monde, 04. 12. 2014.

[19] Sur l’expression utilisée dans le débat public français, voir Emile Chabal, ‘The Anglo-Saxon is not American or British but a French Alter-Ego’, 18. 09. 2017 ; https://aeon.co/essays/the-anglo-saxon-is-not-american-or-british-but-a-french-alter-ego