Si la langue se caractérise par une certaine permanence, l’idée qu’elle puisse être univoque et intangible relève d’un fantasme réactionnaire. La réduction au silence de voix divergentes est l’outil d’une vision du langage univoque : dans un monde où chaque chose et chaque personne a une identité et une place bien définie, il n’y a guère de place pour la polysémie. Julie Abbou est enseignante-chercheuse à l’Université de Turin. Membre de la revue GLAD!, elle travaille sur les usages politiques et sociaux du langage et sur les rapports entre genre et langage.

Parce qu’il entretient un rapport complexe avec la réalité sociale, le langage est toujours pris dans de multiples tensions. À la fois configuré par la réalité sociale, à la fois produisant cette réalité, mais aussi capable de la masquer, le langage est tantôt perçu comme un enjeu insignifiant (insignifiance à rappeler à qui se laisserait distraire des enjeux véritables, que ce soit l’égalité salariale, la lutte des classes ou tout péril dont il faudrait urgemment se défendre), tantôt comme un enjeu crucial (une forme nouvelle et c’est la nation, voire la civilisation elle-même qui serait mise en péril).

Par ailleurs, le langage est aussi le lieu d’affrontements politiques : lutte pour la dénomination, de soi et des autres, luttes pour la signification. Qualifier, c’est déjà assigner des places, positionner les sujets et les objets du monde, qu’on parle de sa propre subjectivité ou d’une infraction, qui, si elle est qualifiée, peut déboucher sur une peine. Françoise Douay soulignait à ce propos que cohabitaient dans l’arène politique les énoncés « l’avortement est un droit » et « l’avortement est un crime »[1]. Or, comment une chose pourrait-elle être simultanément un droit et un crime ? C’est évidemment impossible si l’on imagine un monde stable, immobile, aux significations univoques. Mais dès que l’on bascule dans l’univers hautement politique du désaccord, la multiplicité des sens devient majeure.

On l’observe tout particulièrement ces dernières années, où l’extrême droite déploie une énergie démesurée à refuser tout qualificatif d’extrême droite (tel que fasciste ou raciste) et dans le même temps qualifie à toute occasion leurs opposants politiques de ces mêmes termes (notamment fasciste), les rendant ainsi politiquement insignifiants, puisqu’attribués à tort et à travers. Cette stratégie de brouillage des sens permet ainsi à l’extrême droite de se rapprocher de la centralité du pouvoir.

Enfin, tension très française, celle entre la norme et l’usage. Tandis que les passions conservatrices[2] exultent à standardiser le langage sur des modèles toujours plus passéistes (combien de déplorations numériques sur les calligraphies d’écolier·e qui ne sont plus ce qu’elles étaient ?), la volonté et le besoin de dire et penser des choses jusque-là inédites produit sans cesse, et souvent à tâtons, des explorations nouvelles ou innovantes, que l’on parle de « mansplaining » ou de « start-up nation ». Bien sûr, le langage est tout ça à la fois : le déjà-là comme l’à-venir. Le langage a quelque d’immuable, une stabilité du sens au moins pour un temps donné, qui permet que les mots signifient au-delà du moment où on les énonce. Mais aussi une permanente mutabilité, car il est toujours reconfiguré par de nouvelles utilisations, de nouvelles énonciations. Il faut un peu de commun pour se comprendre, mais on ne peut guère mettre ce commun sous cloche. Il est un peu liquide, difficile de lui faire garder une forme fixe. En bref, notre vision du langage dit avant tout quelque chose de notre positionnement politique.

Les féministes contemporaines, comme leur prédécesseuses, entretiennent des rapports divers au langage, dans une grande hétérogénéité idéologique. Mais, peut-être parce que le genre est le seul rapport social qui soit grammaticalisé, elles ont en commun d’identifier le langage comme un lieu de lutte. C’est d’abord la question de la prise de parole : il faut pouvoir parler – et être audibles. Il faut ensuite pouvoir se nommer, pour être un sujet à part entière, au travail, mais pas seulement : les chômeureuses ne sont pas toujours d’accord avec les préfètes. Mais il faut surtout problématiser cette catégorie « femme », dont on ne peut pas – au contraire de la catégorie « féministe » ou « queer » – faire une identité politique, et qui certes visibilise (ne suis-je pas une femme?[3]) mais assigne aussi. Claire Michard a bien montré dans ses travaux que la marque du féminin est toujours spécifique, là où la marque du masculin signifie « humain par défaut »[4]. Retournant l’assignation en étendard, des courants transphobes proches de l’extrême droite revendiquent aujourd’hui un femellisme, reléguant la question politique dans les sous-sols de l’ordre naturel. C’est au contraire dans une volonté de rendre apparents les rapports de pouvoir et d’exploser le statu quo catégoriel que des féministes embrassent une lecture politique de la langue, pour la dénaturaliser. Quoi de mieux que de la dénaturer, de la transfigurer pour mettre en crise l’univocité des catégories existantes ? On peut dire autrement, et on se comprend. C’est sur cette compréhension de la langue comme terrain de lutte que des féministes vont pratiquer des micro-politiques linguistiques.

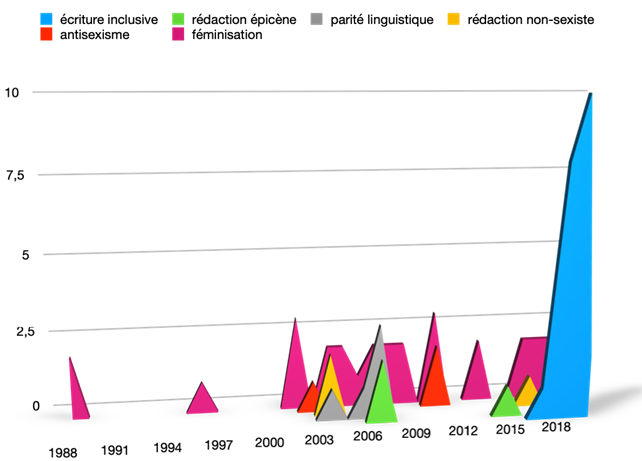

On pourrait faire l’histoire politique du genre grammatical et ses remises en question féministes, en remontant aux années 1980, comme on le fait souvent, en remontant aux années 1960 comme le fait Monique Wittig[5], en remontant au XVIIe siècle comme le fait Éliane Viennot[6], ou même en remontant au Ve siècle avant notre ère, comme le fait Elisabeth Burr[7]. Je propose de regarder, dans les 40 dernières années, comment l’on a nommé les interventions féministes sur le genre. En croisant plusieurs bases de données[8], je recense plus de 20 propositions terminologiques :

antisexisme ; démasculinisation ; désexisation ; écriture inclusive ; émancipation ; expression linguistique des identités de genre ; féminisation ; double marquage de genre ; français inclusif ; genre altéritaire ; grammaire non-binaire ; langage des femmes ; langage inclusif ; mixité ; neutralisation ; parité linguistique ; pratiques langagières féministes et LGBTQI ; prise en compte linguistique des femmes ; rédaction épicène ; rédaction non-sexiste ; usages non-discriminants du genre, etc.

Cette profusion s’explique d’abord par le caractère insatisfaisant du terme féminisation. Si on s’en satisfait à peu près pendant une vingtaine d’années, à partir des années 2000, on commence à être gênées par le fait qu’il réduise tout type d’intervention féministe à la visibilisation des femmes, là où selon les courants l’on veut abolir le genre, neutraliser la langue, s’attaquer au sexisme ou au patriarcat, ou encore viser la non-binarité. De plus, comme la féminisation a d’abord concerné les noms de métiers et de fonctions, le terme est aussi perçu comme limitant les interventions à ce domaine-là, alors que les pratiques féministes de la langue s’attaquent certes à la question du travail, mais au-delà à la représentation des personnes dans son ensemble, à travers une profusion de formes typographiques (point, tiret, point médian, paranthèses, souligné, majuscule, astérisque, etc.), graphiques (selon les langues : x, ə, @, æ, etc.) lexicales (iels, auteureuses), syntaxiques (doublets, accords, etc.) et textuelles.

On voit donc, dans l’hétérogénéité des désignations, se dessiner une variété d’options politiques. Les dénominations reflètent la pluralité des paradigmes de la cause des femmes et/ou du féminisme : antisexisme, inclusion, discrimination, féminisme, identité, non-binarité, mixité. Dans son travail sur les travailleuses de la diversité, Sara Ahmed montre comment « la diversité remplace des formules telles que égalité des chances ou justice sociale, on pourrait vouloir questionner les effets de ces remplacements »[9], révélant de quelle façon le choix terminologique de l’action féministe institutionnelle correspond à des paradigmes idéologiques et stratégiques. On peut dire de même pour l’intervention linguistique sur le genre : les choix terminologiques reflètent des paradigmes idéologiques et stratégiques, qui touchent à différentes visions du langage, du genre. Plus récemment, c’est aussi devenu une affaire de business sur le marché sémiotique, où la proposition conceptuelle tient lieu de valeur et se commercialise. C’est vrai du monde académique, mais également du monde médiatique, de la communication et du marketing, et même du monde de l’art et du design. Il faut se partager le gâteau d’un féminisme devenu présentable, et on peut le faire en se payant de mots.

Mais l’évolution du choix des termes dans le temps accompagnent aussi les reconfigurations du féminisme.

On voit dans la figure ci-dessus que féminisation reste le terme le plus ancien. Les propositions alternatives n’arrivent qu’au début des années 2000, avec anti-sexisme, rédaction non-sexiste et parité linguistique. Deux paradigmes apparaissent clairement ici : celui plus institutionnel de la parité (ou du moins plus audible institutionnellement), et celui plus militant de l’antisexisme. Dans la période des années 1990 et 2000, où le féminisme ne jouit pas de lettres de noblesse, ces deux paradigmes font alors figure de succédanés acceptables, respectivement pour les espaces institutionnels et pour les espaces activistes. La parité, qui relève du champ de l’égalité correspond suffisamment aux canons républicains pour faire oublier l’image de brûleuses de soutien-gorge qu’ont encore les féministes[10]. L’antisexisme, dans un autre espace idéologique, celui du militantisme anarchiste et d’extrême gauche, joue un rôle similaire d’adoucissement d’un féminisme perçu comme dangereux. Il est intéressant de noter que la notion de parité a quasiment disparu des questionnements et revendications académiques, institutionnelles et militantes sur le genre de la dernière décennie, tout en étant largement pratiquée, notamment dans les instances de représentations, telles que les comités universitaires ou les conseils politiques. Enfin, on voit clairement l’apparition d’écriture inclusive en 2017 et sa progression fulgurante en 2018. Pour mesurer le caractère massif de cette progression, il faut voir que les travaux se concentrant sur l’écriture inclusive, tous publiés en l’espace de deux ou trois ans[11], constituent plus de 20% de l’ensemble de la production scientifique francophone sur les interventions féministes linguistiques depuis 40 ans.

La diffusion, l’engouement et la soudaine visibilité de pratiques féministes du langage, même si elle se fait sous le patronage consensuel et libéral de l’inclusion, va réveiller les vieux démons du conservatisme linguistique et du conservatisme tout court. Ce sera l’occasion pour la droite de chanter un air connu, mais qui avait été un peu oublié : celle de la langue comme garante de la nation.

C’est le 8 mars 2017 que le réveil sonne, mais d’abord personne ne l’entend. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la maison d’édition de manuels scolaires Hatier publie un nouveau manuel Magellan « Questionner Le Monde », qui contient des formes masculines et féminines abrégées, du type artisan.e.s ou savant.e.s. La parution passe inaperçue dans un premier temps ; c’est en septembre, à la rentrée scolaire, qu’elle sera abondamment annoncée et commentée dans de nombreux médias et sur les réseaux sociaux. L’initiative, nommée « écriture inclusive » est présentée comme sans précédent, et fait scandale. Pourtant, les arguments la condamnant ressemblent farouchement à ceux qui avaient agité le monde politico-médiatique, sans oublier l’Église, en 2011 lorsque les notions d’identité et orientation sexuelles étaient apparus au programme de SVT de première L et ES, et conséquemment dans les manuels de Bordas, Hachette et Hatier, décidément aux avant-postes. Ils ressemblent aussi fortement à ceux qui fustigeaient les ABCD de l’égalité en 2013, un dispositif scolaire de lutte contre les stéréotypes filles-garçons. Au-delà du thème de l’école, propice à agiter les passions conservatrices, ce sont des arguments anti-féministes qui ont eu tout le loisir de s’affiner au sein du mouvement de « la manif pour tous »[12]. Le magasin d’arguments était donc bien plein, et il s’agissait désormais de le décliner sur le thème du langage. Et peu importe qu’on ne sache pas très bien finalement de quoi l’on parle lorsqu’on parle d’écriture inclusive…

Lorsqu’éclate la polémique en septembre 2017, un député du parti de la droite conservatrice réclame d’abord l’interdiction de l’écriture inclusive à l’école et le ministre de l’Éducation Nationale en poste, Jean-Michel Blanquer, se déclare contre, tout en ajoutant : « Je me considère comme féministe ». Il ne prendra cependant pas de disposition réglementaire contre cette pratique. Suite aux premiers frémissements de la controverse, le 26 septembre 2017, Hatier publie une « mise au point de l’éditeur », dans lequel le procédé est nommé « écriture inclusive » et indique appliquer « les recommandations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ». En effet, en 2015, le Haut Conseil publie un guide intitulé Pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Le guide comprend entre autres la recommandation suivante, suivie par le manuel scolaire : « Le point peut être utilisé alternativement en composant le mot comme suit : racine du mot + suffixe masculin + point + suffixe féminin », par exemple : retraité.e. Ce guide, dont la première édition paraît en 2015, est signé et adopté par de très nombreuses collectivités publiques – dont l’Assemblée nationale – sans que personne ne s’émeuve.

Le 9 novembre 2017, la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, donne également son avis à la radio : « Je suis favorable à féminiser le langage, à ne pas invisibiliser les femmes dans le langage. Mais je ne suis pas pour l’obligation d’enseigner l’écriture inclusive à l’école ». Le 15 novembre 2017, Blanquer tweete une phrase à l’écho ternaire malheureux : « Il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule République ». Enfin, terminant cette séquence politico-médiatique, le 21 novembre 2017, le Premier ministre Edouard Philippe dépose une circulaire obligeant les textes officiels à utiliser le masculin générique, dans le but de « clore la polémique ». Il parle alors de « l’écriture dite inclusive ». L’écriture inclusive ne cessera depuis de faire régulièrement scandale en France, suscitant une couverture médiatique importante, notamment avec le dépôt, en février 2021, de la proposition de loi (n° 3922) à l’Assemblée nationale « portant interdiction de l’usage de l’écriture inclusive pour les personnes morales en charge d’une mission de service public » et les déclarations dans la presse de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, le 28 février 2021, qui affirme avoir interdit l’écriture inclusive dans sa région, ce qui créerait un intéressant précédent régionaliste dans la politique linguistique républicaine qui tient à la fiction de l’unité linguistique comme garant de la nation, en appliquant des règles grammaticales et typographiques différentes d’une région à l’autre. Heureusement pour Pécresse et l’Ile-de-France, la proposition était redondante avec la circulaire de 2017. On ne sait toujours pas très bien de quoi on parle quand on dit écriture inclusive. Et bien que l’argument avancé concerne les supposées difficultés d’apprentissage pour les enfants, l’interdiction porte cependant sur les documents produits par l’administration publique. Enfin, le 23 mars 2021, une autre proposition de loi, plus dure, est déposée « visant à interdire et à pénaliser l’usage de l’écriture inclusive dans les administrations publiques et les organismes en charge d’un service public ou bénéficiant de subventions publiques » (n° 4003). La menace de pénalisation concerne particulièrement les travailleur·euses de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Par écriture inclusive, sont visées « les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine ». Nous y voilà : le problème est donc de faire ressortir l’existence d’une forme féminine.

Bien entendu, ces propositions de loi n’ont pas tant vocation à permettre de légiférer qu’à faire des coups d’éclats médiatiques. Car il est en réalité bien compliqué de légiférer sur ce que les gens disent . On peut bien encadrer les textes de l’administration publique, on peut interdire certaines langues au bénéfice d’autres. Mais les gens parlent, partout, tout le temps, et ils ne parlent pas tout à fait en suivant scrupuleusement les règles de la grammaire scolaire. Et bien heureusement, on ne peut pas les contrôler. On parle comme on veut.

La bataille ne se joue donc pas tant sur le terrain législatif que sur le terrain idéologique. La langue ne se laisse guère légiférer, malgré les fictions autoritaires du bon usage, unique (et universel, ou presque). Les gens parlent, les rapports de pouvoir s’appuient sur des compétences sociolangagières implicites et inégalement partagées, et parfois aussi, les gens investissent la langue comme lieu de lutte pour la signification. Mais en matière de langue, la question de l’autorité trouble bien vite la question de l’auteur·e : auteur.e de son propre discours, a-t-on pour autant de l’autorité à énoncer ce que l’on dit ? Suffit-il de dire d’une manière ou d’une autre pour que cette manière devienne une nouvelle norme ou une nouvelle prescription ? C’est sur cette ambiguïté que vont jouer les discours de censure, prétendant que toutes les énonciations ont la même force. Dans le même renversement que la qualification de fascisme, vont être accusés de censure des énoncés d’interpellation politique qui n’ont aucune autorité législative, tandis qu’on menace pénalement qui ferait ressortir l’existence d’une forme féminine. On a donc une bataille idéologique acharnée entre plusieurs visions du monde, et plusieurs façon de nommer le monde : une fiction selon laquelle il n’y aurait qu’une seule bonne forme de la langue, dont toute nouveauté serait un dévoiement et une vision composite de la langue comme un espace où se tisse le social.

C’est pour nourrir la fiction d’une langue unique et intangible que toute modification – ou ne serait-ce qu’évolution – du standard linguistique en France déclenche une levée de boucliers, que ce soit la réforme de l’orthographe de 1990, dont l’esprit était une simplification pour une meilleur accessibilité à l’écrit, les paniques morales régulières portant sur le « langage SMS », ou bien les marronniers du Figaro sur les expressions qui se perdent, les mauvaises tournures et les tics de langage. Même quand ça ne concerne pas la France, les gardien·nes du temple frémissent, comme ce fut le cas en 2018 lorsque la Belgique voulut supprimer « l’accord du participe passé employé avec avoir quand le COD est avant l’auxiliaire », ce qui déclencha un torrent d’articles dans la presse française, qui avait le souffle coupé qu’on ait pu ne serait-ce que le suggérer. Le Nouvel Obs, pour nous rassurer, alla jusqu’à sous-titrer que « le français n’est pas “mort” » pour autant. On l’a échappé belle… Ce type de panique linguistique montre bien de quelle façon la France se pense garante du français. Et surtout que la tentation d’interdire de dire n’est jamais bien loin. S’il paraît difficilement envisageable d’interdire d’employer des formes féminines dans l’ensemble du langage, des dispositifs législatifs sont régulièrement mis en place dans une optique ouvertement nationaliste – comme la clause Molière, en 2016, qui rend obligatoire l’usage du français sur les chantiers de BTP ou, avant elle, la loi Toubon (1994), destinée à « protéger le patrimoine linguistique français ». L’unicité de la langue est censée refléter l’unité nationale.

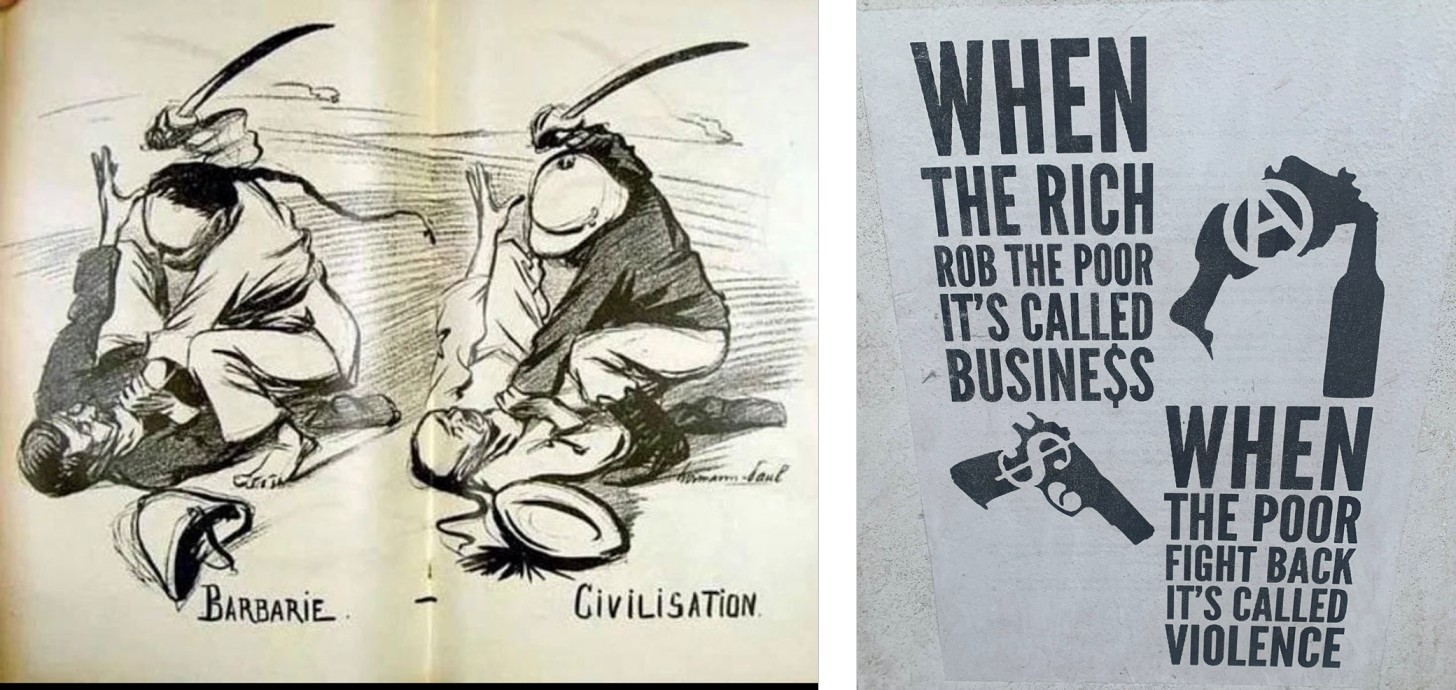

Par ailleurs, de nombreux travaux sur le genre et le postcolonialisme ont largement montré comment l’ordre colonial, l’ordre nationaliste et l’ordre du genre s’adossent les uns aux autres, à travers la notion de filiation, soit une association étroite entre sang et sexe[13]. Cet adossement a lieu non seulement dans les lieux dits postcoloniaux, au sens d’anciennement colonisés, mais dans l’ensemble d’un monde postcolonial, puisque tout espace national est aujourd’hui façonné par l’histoire mondiale du colonialisme.

Par exemple, Todd Shepard montre, dans ses travaux consacrés au regard colonialiste sur la figure de l’homme arabe, comment celui-ci est construit dans l’hypervirilité[14]. Charlotte Gobin pointe en particulier comment « les partisans de l’Algérie française tentent d’expliquer l’indépendance algérienne, événement politique, par la sexualité : à l’hypervirilité algérienne est opposée une crise de la masculinité française, pensée comme la cause de la défaite en Algérie. L’extrême droite se présente alors comme la possibilité de restauration d’une autorité virile et Mai 68 – présenté comme une “farce efféminée” conduite par des “minets” ou des “dandys” – lui permet par ailleurs de lier combat contre l’invasion arabe et lutte contre les “gauchistes” ». Dans l’espace indien, Jaspal Singh parle de la colonisation britannique comme fabriquant une « distinction ontologique entre l’Occident et l’Orient, qui définit l’Orient en termes de tout ce que l’Occident n’est pas : décadent, faible, barbare, féminin ». On voit que le genre est toujours présent dans ces dichotomies[15]. Dans le Hong Kong des années 2010, dans un discours double répondant à une double colonisation (celle de l’Empire britannique et celle de la République populaire de Chine), ce sont les femmes chinoises venant accoucher sur le territoire qui sont représentées en sauterelles envahissantes, évoquant le fléau biblique. Les femmes, et en particulier les femmes reproductrices, sont vues comme les porte-drapeaux du gouvernement chinois, portant l’envahisseur dans leur ventre[16]. En France, les débats récurrents sur l’interdiction du voile ne concernent que les femmes et relèvent d’un contrôle des corps féminins au nom de la République, de même que les réactions politiques à certains vêtements comme les crop-tops, qu’un ministre de l’Éducation nationale a voulu interdire en prônant une « tenue [vestimentaire] républicaine ». On pourrait multiplier les exemples. On voit donc que les représentations du genre sont étroitement articulées aux représentations coloniales et postcoloniales, mais aussi nationalistes. C’est là l’attelage genre-nation.

Dès lors, la coexistence de ces deux attelages langue-nation et genre-nation va en activer un troisième : genre-langue-nation. Les idéologies linguistiques et les idéologies du genre se trouvent entremêlées, de sorte que toucher au genre linguistique, c’est toucher à la nation. C’est ainsi que le gouvernement français juge utile de se positionner sur la dénomination des femmes, dans la querelle de l’écriture inclusive. Les récentes propositions de loi qui visent à interdire l’écriture inclusive peuvent se lire à cette lumière-là. Dès le deuxième paragraphe, l’une d’elle rappelle que, selon la Constitution française, « la langue de la République est le français ». Étant donné qu’il est impossible d’affirmer que l’écriture inclusive serait une autre langue que le français, ce que signifie ici le député à l’origine de cette proposition de loi, c’est que l’écriture inclusive ne serait pas du « bon français », faisant là un lien, qui n’a rien d’évident, entre standard linguistique et souveraineté politique, mais également, dans le même geste, avec le genre, mentionné ici dans l’expression « l’existence d’une forme féminine ». Ce rapprochement est clairement explicité par Robert Redecker dans le « FigaroVox », l’espace de tribunes du journal de droite Le Figaro : « L’écriture inclusive se propose d’invisibiliser ce que la langue visibilise : la nation. »

On comprend peut-être mieux comment des pratiques féministes qui existaient depuis plusieurs décennies, et se diffusaient lentement mais sûrement dans des espaces centraux comme périphériques, se sont assez soudainement trouvées sous les feux de la critique, jusqu’à être considérées comme un péril mortel (par l’Académie française qui ne brille pourtant pas par sa vivacité). Il s’agit, pour le discours conservateur, de se trouver un nouvel ennemi intérieur. Et parce que le terrain de cette bataille est le langage, la tentation réactionnaire est de réduire au silence ses adversaires, en attaquant tout forme linguistique qui peut être perçu comme féministe ou queer ou tout autre qui ne soit pas le masculin universel.

La réduction au silence de voix divergentes est l’outil d’une vision du langage univoque : dans un monde où chaque chose et chaque personne a une identité et une place bien définie, il n’y a guère de place pour la polysémie. La prolifération des discours menace l’ordre établi, car elle crée des brèches, des possibles dans un monde que l’on veut unique et totalisant. C’est à cette lumière que l’on peut comprendre le recours argumentatif fallacieux à la novlangue orwellienne : si c’est tout ou rien, toute nouvelle proposition langagière menace de faire disparaitre complètement le monde existant. Dans ce fantasme, chaque forme porterait en elle un monde total. Utiliser le point médian réaliserait im-médiatement une modification des rapports sociaux. Mais le langage n’est ni insignifiant ni tout-puissant. C’est précisément dans cette capacité partielle – et donc toujours incertaine – à structurer le réel que se joue le politique.

Ce coup de projecteur a toutefois assuré aux pratiques féministes du langage une diffusion fulgurante. De plus, en opposant féministes et nationalistes, cette bataille idéologique a pour vertu de nous prémunir d’un féminisme nationaliste[17] ou républicain. Mais dans le même temps, la diffusion de ces pratiques les normalise. C’est le paradoxe d’une subversion qui deviendrait majoritaire. Butler, dans Trouble dans le genre, nous mettait déjà en garde en 1990 contre l’économie de la subversion : « Les métaphores perdent leur force métaphorique lorsqu’elles se figent en concepts avec le temps. Il en va de même des performances subversives : elles courent toujours le risque de devenir des clichés usés à force d’être répétées, et chose plus importante encore, répétées dans le cadre d’une économie de marché où la “subversion” a une valeur marchande »[18]. Si elles se diffusent trop, ces pratiques courent le risque de se normaliser, et que le geste subversif perde sa force politique, d’interpellation, qu’il s’uniformise au détriment de l’hétérogénéité. Peuvent-elles encore alimenter une réflexion politique en mouvement ou sont-elles condamnées à devenir des technologies fossiles ? Il semble que les féminismes ont – encore et toujours – à rester attentifs et à résister à l’insignifiance, que celle-ci vienne de ceux qui veulent les faire taire comme de ceux qui n’attendent que de vendre leur paroles.

[1] F. Douay-Soublin, « Les Qualifications antagonistes du type “vos héros sont des assassins” », Les Travaux du CLAIX, n°22, 2012, p. 25-34.

[2] En clin d’œil aux passions tristes qu’étrillent K. Barasc, M. Perez et H. Giraudo, « Des (dés)accords grammaticaux dans la dénomination écrite de la personne en France : un tumulte graphique entre passions tristes et passions joyeuses », GLAD!, n° 7, 2019.

[3] S. Truth, « Ain’t I a woman », discours contre l’esclavage de 1851, prononcé la première fois dans une variété de néerlandais, puis transcrit et traduit en anglais sous ce titre. Plusieurs performances orales de ce discours sont disponibles sur la page du Sojourner Truth Project.

[4] C. Michard, Humain/Femelle de l’humain. Effet idéologique du rapport de sexage et notion de sexe en français, Montréal, Sans Fin, 2019.

[5] M. Wittig, Paradigmes, s. l., Kyi, [1980] 2002.

[6] É. Viennot, Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin, Paris, iXe Éditions, 2014.

[7] E. Burr, « Planification linguistique et féminisation », Intersections, langues romanes, langue et genre, Münich, Lincom, 2012.

[8] Il s’agit majoritairement d’écrits académiques, qui documentent ou commentent ces pratiques, parfois reprenant les termes en usage, parfois les proposant. Ce n’est donc pas un recensement exhaustif, mais donne tout de même une idée des termes en circulation

[9] S. Ahmed, « Le langage de la diversité », GLAD! n° 7, [2012] 2019, traduit par N. Grünenwald.

[10] L. Bereni, « La parité, nouveau paradoxe des luttes féministes ? », L’Homme & la Société, n°158, 2005, p. 219–227.

[11] Les données vont jusqu’en 2020.

[12] Voir l’excellent ouvrage de S. Garbagnoli et M. Prearo, La croisade « anti-genre ». Du Vatican au Manif pour Tous, Paris, Textuel, 2017, qui retrace la fabrique argumentative de l’offensive réactionnaire vaticane autour du genre.

[13] Voir D. Haraway, « La race : donneurs universels dans une culture vampirique. Tout est dans la famille: les catégories biologiques de filiation dans les États-Unis du XXème siècle », Manifeste cyborg et autres essais, Paris, Exils, traduit par L. Allard, D. Gardey, N. Magnan, [1995] 2007.

[14] T. Shepard, Mâle décolonisation. L’« homme arabe » et la France, de l’indépendance algérienne à la révolution iranienne, Paris, Éditions Payot, 2017, traduit par C. Baude ; et la recension de C. Gobin dans Genre & Histoire, n° 22, 2018.

[15] J. K. Singh, « Gender and representation in postcolonial literature and culture », Other Presentations, n°5, 2015.

[16] J. Abbou, « Abode. Inter-colonialisme et femmes-frontières à Hong Kong », Dans l’épaisseur d’une ligne. Explorer les frontières du genre, Aix-en-Provence: Presses Universitaires de Provence, 2022, p. 91-118.

[17] Malgré les tentatives d’appropriation du féminisme par quelques groupuscules d’extrême-droite, sur le même modèle que les refontes argumentatives du Vatican.

[18] J. Butler, Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion, Paris, La Découverte, traduit par C. Kraus, [1990] 2006.