Diffusée sur Netflix en 2018, les 10 épisodes la série Seven Seconds de Veena Sud* retracent une affaire imaginaire de violences policières impliquant des policiers de la ville de Jersey City, limitrophe de la ville de New York. À travers cette affaire judiciaire, la série offre à son public – et aux sciences sociales – une remarquable analyse de questions complexes sur les rapports entre systèmes policier et judiciaire, inégalités de race et de classe, responsabilités individuelle et collective.

La question des violences policières inscrit Seven Seconds dans le contexte très contemporain de la médiatisation et de la politisation inédites, grâce au mouvement Black Lives Matter, des homicides commis par des policiers sur des personnes noires aux États-Unis. La série se fait l’écho des mobilisations et des débats qui ont lieu depuis une dizaine d’années sur ces questions aux États-Unis, et déplace les termes employés dans les séries policières, habituellement à la gloire de l’institution[1]. De ce point de vue, le propos de la série n’est pas étranger à l’actualité française et à la médiatisation de nombreuses affaires de violences policières, d’abord dans les cités des banlieues populaires mais aussi, plus récemment, à l’encontre des Gilets jaunes.

Portée par l’excellent jeu de ses acteurs et actrices, Seven Seconds offre une description quasiment sociologique des mécanismes permettant les violences policières dans une ville américaine moyenne. Dans ce cadre, cet article entend contribuer à l’analyse des violences policières en étudiant la façon dont une série télévisée révoque la théorie individualisante et dépolitisante de la « pomme pourrie » pour insister sur les mécanismes à la fois institutionnels et structurels de production et de reproduction de la violence de l’ordre policier à l’égard des populations exclues de la démocratie néolibérale contemporaine.

Une histoire de violences policières à Jersey City

Seven Seconds est d’abord l’histoire d’une affaire déclenchée après qu’un adolescent africain-américain à vélo (Brenton Butler) est renversé accidentellement, et donc involontairement, par la voiture d’un policier blanc en dehors de ses heures de service (Peter Jablonski). Le fait que l’accident soit involontaire est décisif puisqu’il permet de concentrer l’argument sur les mécanismes de légitimation ex-post de la violence. Après le choc, Jablonski constate l’accident et, désemparé, appelle son supérieur hiérarchique (Michael DiAngelo) qui arrive sur les lieux avec deux autres collègues en civil. Tous les quatre sont blancs ou latino et appartiennent à la brigade des stups de la ville de Jersey City (Anti-Gang and Narcotics Unit), une brigade que Jablonski vient tout juste de rejoindre. Les « sept secondes » du titre de la série correspondent au laps de temps qu’il faut aux quatre hommes pour prendre leur décision : plutôt que de signaler l’accident, ils décident d’abandonner l’adolescent agonisant dans la neige, et d’étouffer l’affaire. Cette décision funeste est imposée par DiAngelo, le chef de la petite unité.

Carte de Jersey City (wikipedia.com)

Celui-ci justifie la décision en disant redouter les retombées potentielles de l’affaire sur l’opinion publique au cas où Jablonski se dénoncerait. DiAngelo mentionne les nombreuses affaires mettant en cause des policiers blancs dans la mort de victimes noires. D’après lui, l’ensemble des forces de police de Jersey City serait incriminé pour l’accident :

DiAngelo – Y vont t’niquer pour Ferguson, Chicago, Baltimore, pour chaque policier blanc qu’a déjà tué un gamin noir.

Jablonski – C’était un accident.

DiAngelo – Tout l’monde s’en fout. Donc, avant qu’tu fasses quoi que ce soit, j’veux que tu penses à quel genre de père tu ferais derrière les barreaux, loin de ton fils. [S1 E1]

La série fait donc explicitement référence aux dizaines d’affaires qui, depuis le début des années 2010, ont publiquement et de manière inédite à cette échelle mis en lumière la fréquence de la violence des forces de l’ordre dans les quartiers populaires des grandes villes américaines[2]. Parmi ces affaires, la mort de Trayvon Martin à Sanford en Floride (2012) et celle de Michael Brown à Ferguson (2014) furent les catalyseurs de la naissance et du développement du mouvement Black Lives Matter fondé en 2013. Dans la série, les manifestant·es noir·es reprennent le slogan « Hands Up, Don’t Shoot » qui avait caractérisé le soulèvement à Ferguson, Michael Brown ayant été abattu alors qu’il était non armé et, d’après plusieurs témoins, les mains en l’air. Des centaines d’autres affaires de jeunes Noirs tués par la police – Laquan McDonald à Chicago (2014), Freddie Gray à Baltimore (2015), Anton Sterling à Baton Rouge (2016), Jordan Edwards près de Dallas (2017), Stephon Clark à Sacramento (2018) – donnent son enjeu historique à la série, qui prend une dimension encore plus tragique au moment des énormes manifestations en hommage à George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai 2020[3].

À partir de l’accident de voiture, la série suit trois fils narratifs majeurs, classiques dans les affaires de violences policières : l’entreprise d’étouffement de l’affaire et de falsification des preuves par DiAngelo et ses collègues ; l’enquête menée par la jeune procureure adjointe noire (K.J. Harper) et un inspecteur blanc (« Fish » Rinaldi) ; le deuil de la famille de la victime et la quête de vérité entreprise par la mère de Brenton (Latrice Butler). Les personnages africains-américains, issus de différentes classes sociales, occupent une place centrale dans la série qui présente une vision réaliste de la communauté noire : la bourgeoisie noire avec K.J. Harper, diplômée d’une université prestigieuse et fille d’un éminent juriste qui habite une maison gigantesque dans un quartier cossu ; la petite classe moyenne avec la famille Butler, respectable et croyante, qui vit aux abords du ghetto noir et dont le père (Isaiah) travaille dans un abattoir et la mère (Latrice) est enseignante ; les classes populaires du ghetto délabré qui n’ont d’autres perspectives de survie que l’économie souterraine dominée par le gang des Five Kings dans l’orbite duquel évoluent Brenton et son oncle (Seth Butler, le frère d’Isaiah). La vie de Seth, vétéran des guerres au Moyen-Orient, montre comment la délinquance et l’armée sont souvent les deux seules façons de survivre dans le ghetto. Cette représentation sociologique complexe prend en compte les reproches qui avaient été faits à The Wire, la série référence en la matière, dans sa présentation unidimensionnelle et parfois misérabiliste du monde urbain noir dominé par la violence des dealers[4].

Néanmoins, pour l’immense majorité des membres de la communauté noire de Jersey City, située sur la rive droite de l’Hudson face aux gratte-ciels de Manhattan, la statue de la Liberté ne montre que son dos, ou plutôt son cul – « her ass end ». Cette image symbolique est filmée à plusieurs reprises dans la série et se retrouve sur son affiche officielle. En parlant de l’accident pendant le procès des policiers, K.J. Harper parvient à contredire leurs déclarations concernant l’accident en rappelant que « C’est impossible de voir la statue de la Liberté depuis la route. C’est complètement bouché ».

Une violence causée par des « pommes pourries » ?

Au premier abord, Seven Seconds semble avoir recours au cadre analytique de la responsabilité individuelle pour expliquer l’affaire. Le récit est en effet fondé sur la décision individuelle de Michael DiAngelo de ne pas appeler les secours et d’étouffer l’affaire. Grâce à son ascendant charismatique et à son autorité hiérarchique, il entraîne vers le pire tous les membres de son équipe. D’autre part, DiAngelo est un raciste convaincu. Il déclare à Jablonski, à propos de toutes les personnes noires auxquelles son unité a affaire quotidiennement : « Mais tu dois endurcir ton cœur devant ces putains d’animaux. Tu dois les voir pour ce qu’ils sont : des animaux. On n’est pas comme eux » [S1 E3][5].

La série souligne cette caractérisation négative en faisant de DiAngelo un flic ripoux qui trempe de longue date dans le trafic de drogue avec le gang africain-américain des Five Kings. Ces magouilles auxquelles participent les quatre membres de l’unité (y compris le nouveau, Jablonski, qui réclame sa « part », S1 E4) leur permettent d’arrondir leurs fins de mois et de se présenter comme l’unité d’élite (« star task force ») du district : ils réussissent à faire baisser les taux de criminalité en s’arrangeant avec les Five Kings pour organiser le trafic. La série dénonce ainsi implicitement la « politique du chiffre » imposée par les responsables politiques américain·es aux niveaux local et national (dans la série, nous suivons la réélection du procureur), et dont la pression sur les effectifs policiers pousse à la corruption et à la violence[6].

La série engage donc l’analyse en suivant ce qu’il est convenu d’appeler la théorie de la « pomme pourrie » (bad apple ou rotten apple) : les violences policières seraient des faits isolés dus à quelques agents déviants, des « brebis égarées » ou des « brebis galeuses » fondamentalement différentes du troupeau, et comparables à la pomme pourrie que l’on peut éventuellement trouver dans un panier par ailleurs rempli de pommes fraîches. Depuis les années 1970, la métaphore de la pomme pourrie s’est diffusée dans le discours médiatique et politique du monde anglo-américain pour désigner les auteurs de violences policières. Cette métaphore a pour fonction de mettre hors de cause l’institution policière et les politiques publiques – c’est-à-dire l’État – pour les facteurs qui permettent la reproduction des violences policières. En France, une métaphore similaire est sans cesse utilisée sur le sujet : celle de la « bavure policière ». Au sens propre, la bavure est le geste involontaire et malencontreux qui vient gâcher une écriture jusque-là impeccable. (D’autres métaphores à la même signification sont aussi utilisées : la « dérive » ou le « dérapage » qui disent l’écart involontaire et fugace hors de la route habituelle.) Comme dans le cas de la pomme pourrie, l’explication par la bavure disculpe la hiérarchie et l’institution policières en faisant porter sur un ou plusieurs individus isolés la charge de la responsabilité[7].

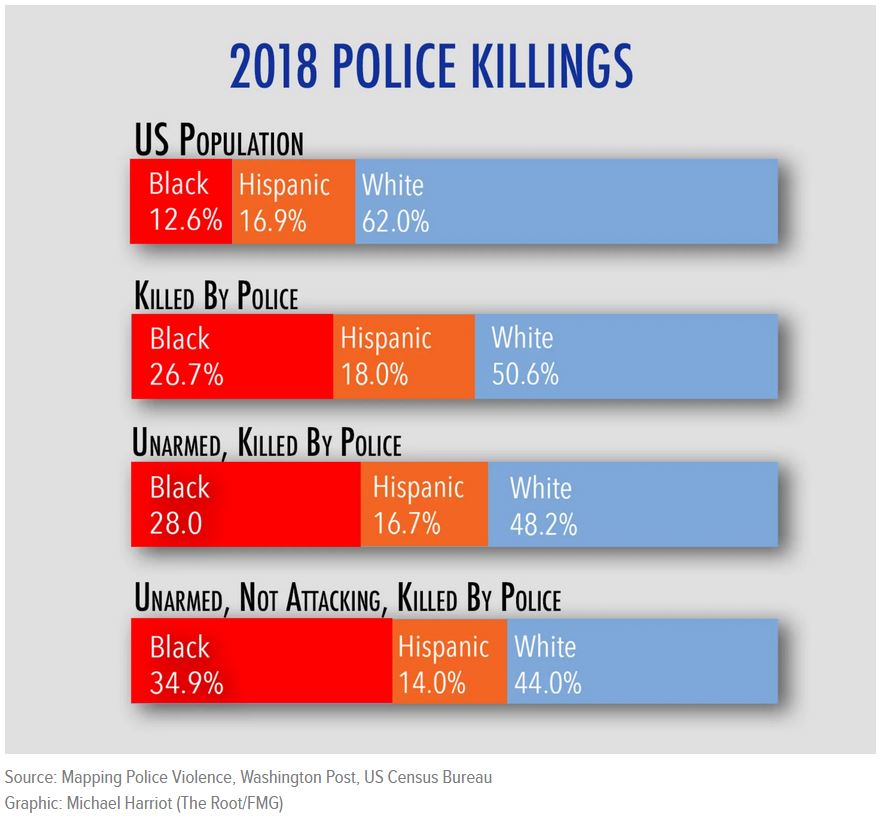

Aux États-Unis, la diffusion de la métaphore de la pomme pourrie est contemporaine des politiques de répression policière, judiciaire et carcérale connues sous le nom de « guerre aux drogues » lancée par Richard Nixon à la fin des années 1960, intensifiée par Ronald Reagan dans les années 1980 et poursuivie par ses successeurs jusqu’aux années 2010. Cette politique s’est traduite par une augmentation sans précédent des arrestations, des condamnations et de la durée des peines, y compris pour des délits mineurs. En 30 ans, la population carcérale des États-Unis a été multipliée par plus de quatre : 500 000 détenus en 1980 ; 2,2 millions en 2015[8]. Cette situation d’« incarcération de masse » affecte de façon disproportionnée les Africains-Américains qui représentent plus du tiers des détenus du pays. Aujourd’hui, près d’un homme noir sur trois a été, est ou sera mis en prison au cours de sa vie. Ces politiques fondés sur le discours martial de « la loi et l’ordre » (law and order) légitiment auprès de l’opinion publique des pratiques policières répressives et un usage disproportionné de la force, y compris létale, par les forces de l’ordre : dans la série, les manifestant·es qui demandent justice pour Breton Butler doivent faire face aux contre-manifestant·es venu·es soutenir les policier·ères (« Support our cops ! »). Aux États-Unis, environ un millier de personnes sont tuées chaque année par la police. En 2018, l’année de diffusion de Seven Seconds, entre 992 et 1143 personnes avaient été tuées. Ces chiffres correspondent à des estimations à la fois approximatives et basses dans la mesure où aucun décompte officiel n’existe. Bien qu’ils représentent moins de 13 % de la population américaine, les Noirs représentent environ 30 % des personnes tuées par la police. Cette disproportion est encore plus grande si l’on prend seulement en compte les personnes tuées par la police alors qu’elles ne sont ni armées ni agressives (ce qui est le cas présenté dans Seven Seconds) : près de 40 % sont noires[9].

La solution à la présence de pommes pourries dans les unités serait donc de se débarrasser des agents « toxiques », de proposer une meilleure formation aux autres, de les équiper de caméras embarquées, et d’embaucher des policier·ères « de couleur », c’est-à-dire non-blanc·hes, supposément immunisé·es contre les actes violents envers les minorités raciales. Or, ces dernières années, malgré les centaines de policier·ères licencié·es, les initiatives de médiation entre habitant·es des quartiers et agents de police, la réforme de la formation des agents aux questions raciales (implicit-bias training) et la présence renforcée de policier·ères noir·es dans leurs rangs, force est de constater que ces solutions ne fonctionnent pas[10]. En réalité, le caractère massif et régulier des statistiques fait s’effondrer l’explication des violences policières par la théorie de la pomme pourrie ou de la bavure. Ce paradigme constitue en effet une négation du caractère institutionnel de pratiques qui, répétées et légitimées, expliquent l’ampleur de ce phénomène aux États-Unis.

L’institution policière comme « famille »

Seven Seconds réfute la métaphore de la pomme pourrie, pour lui préférer celles de la famille ou de la fraternité, centrales dans le propos de la série. La police est en effet présentée comme une grande famille dont les membres sont attachés les uns aux autres par des liens professionnels et affectifs puissants. En ce sens, les policier·ères sont comme des parents se protégeant les un·es les autres dans un environnement extérieur qu’iels considèrent très hostile. Exposés à ce qu’iels voient comme la violence de la rue, le harcèlement de la justice, la nuisance des médias, la suspicion du public, les agents ont tendance à vivre soudés à l’intérieur de réseaux de sociabilité très solides. Leur famille respective constitue d’ailleurs un point d’ancrage central et essentiel de leur vie professionnelle bien mis en valeur dans la série.

C’est notamment vrai des membres de l’unité de Michael DiAngelo : outre leur temps de travail, ils passent une large partie de leurs soirées et de leurs week-ends ensemble (on les suit dans une soirée au bowling), leurs compagnes deviennent amies (elles se conseillent pour l’éducation des enfants), ils sont parrains des enfants les uns des autres (la série montre la fête organisée pour le bébé de Jablonski), etc. Ainsi, lors d’une soirée au bowling, DiAngelo déclare à Jablonski : « La famille c’est ce qui compte [Family is what matters]. C’est la seule chose qui compte. On est ta famille » [S1 E4], dans ce qui apparaît être un contrepoint saisissant au slogan Black Lives Matter. Au slogan Black Lives Matter a en effet répondu le contre-slogan Blue Lives Matter, la vie des hommes et femmes en bleu (les policier·ères) compte, qui entend dénoncer la « guerre aux flics » (war on cops) attisé par ce que les commentateur·rices conservateur·rices appellent parfois le « racisme anti-flics » (blue racism)[11]. L’importance de la famille est renforcée dans la série par le fait que DiAngelo ne peut avoir d’enfants à cause d’un problème génétique : l’unité dans laquelle il travaille est littéralement sa seule famille. Bien plus, DiAngelo apparaît comme une sorte de père pour les hommes de son unité. Plus que son protégé, Peter Jablonski est pour lui une sorte de fils adoptif, alors que le père biologique de Jablonski le frappait lorsqu’il était enfant.

Étant donné la surreprésentation masculine parmi les effectifs policiers, la métaphore de la fraternité est peut-être davantage adaptée à la situation – brotherhood, un terme souvent utilisé pour parler des liens d’affection et d’honneur masculiniste qui unissent les agents entre eux autour des codes de la rue, comme la violence des actes et de la parole[12]. Les quatre membres de l’unité font tout ce qui est en leur pouvoir – y compris un meurtre – pour se protéger mutuellement de l’enquête criminelle qui les soupçonne. Malgré les tensions qui apparaissent entre eux, la série met en scène un compagnonnage à la vie à la mort qui oblige d’ailleurs leurs proches (leurs compagnes, les membres de leur famille élargie) à mentir lorsqu’ils sont appelés à la barre comme témoins. L’un des membres de l’unité de DiAngelo rappelle à l’ordre l’un de ces personnages : « Pete est un bon gars, OK ? Toi et moi, on a des différents avec lui, mais il est de la famille » [S1 E9]. Et alors que l’enquête se dirige vers le commissariat où travaille l’unité de DiAngelo, toute la communauté policière serre les rangs pour protéger ses membres.

Seven Seconds dresse donc le portrait d’une famille au sens quasi mafieux du terme, dont les liens d’interdépendance qu’elle impose à ses membres permet de les astreindre à une véritable omerta [S1 E5]. Le chef du commissariat (captain), Carlos Medina, protège ses troupes en leur disant quoi faire et ne pas faire devant les enquêteur·rices, et en sabotant méticuleusement le travail de la procureur K.J. Harper et de l’agent Fish Rinaldi. En réponse à une mention de la couleur de peau de la victime, Medina déclare ainsi à Fish, en référence à l’uniforme policier : « La seule couleur que j’vois c’est le bleu. C’est la seule couleur que tout le monde voit dans mon district » [S1 E5]. De même, tous les policiers se couvrent les uns les autres lors des auditions en affirmant ne se souvenir de rien ayant trait à la scène du crime. Même les policiers noirs sont obligés, à leur corps défendant, de respecter ce code de l’honneur et de taire la vérité [S1 E6][13]. Dans une scène majeure, l’avocate de l’unité de DiAngelo donne la clé de compréhension de ces mécanismes. Elle leur déclare qu’ils doivent se défendre en groupe car ensemble ils représentent l’honneur de la police en général, tandis qu’un accusé seul n’a aucune chance d’échapper à une sentence sévère :

« C’est simple. Tout seul, vous êtes que des pauvres débiles pris la main dans le pantalon. Ensemble, vous êtes des flics. Et ensemble, c’est toute la police qu’ils doivent mettre en procès. Et aucun jury ne condamne jamais la police dans son ensemble » [S1 E8].

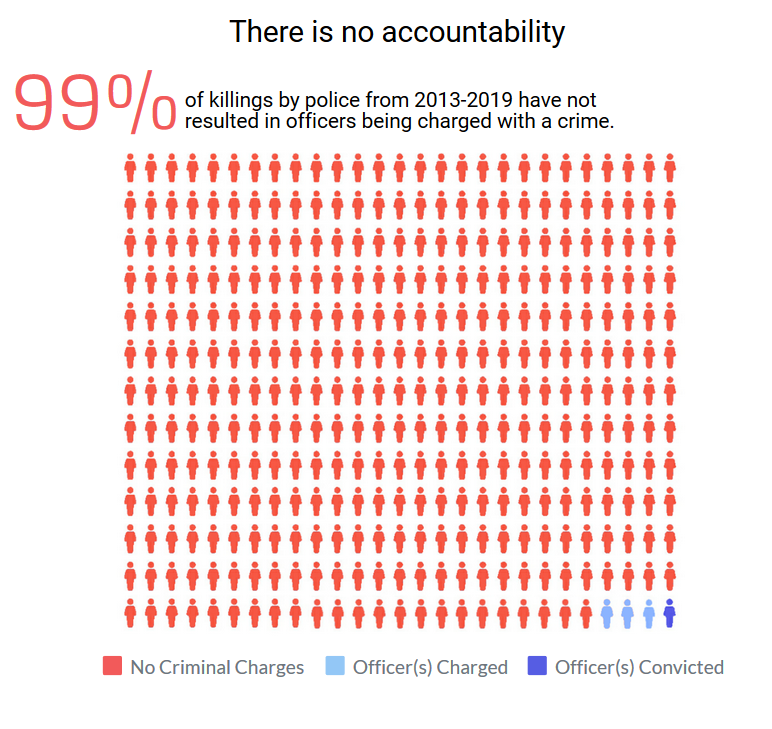

Enfin, lorsque l’unité de DiAngelo est traduite en justice, les policiers présents au tribunal se lèvent comme un seul homme à l’annonce de la peine encourue par leurs collègues et tournent ensemble le dos à la cour et donc à la justice qu’ils considèrent partiale en leur défaveur [S1 E8] – une opinion fausse puisque les policiers auteurs de violence et d’homicides ne sont quasiment jamais poursuivis et encore moins condamnés. Cette scène de la série fait écho aux centaines de policier·ères du New York Police Department qui, en 2015, avaient, à plusieurs occasions, tourné le dos au maire de New York Bill de Blasio, notamment alors qu’il faisait l’éloge funèbre d’un officier (Wenjian Liu) tué par balles[14].

Une analyse institutionnelle des violences policières

Seven Seconds n’en reste donc pas à une explication individualisante centrée sur les agents. Au fil des épisodes, un récit sociologique analyse en profondeur le fonctionnement institutionnel (que l’on appelle aussi parfois, avec des nuances, structurel ou systémique) de la police de Jersey City[15]. Aux niveaux micro-, mezzo- et macrosociologiques, la série pointe plusieurs éléments qui permettent de comprendre le façonnement des dispositions individuelles et la reproduction de la violence policière.

Premièrement, dans le cadre de l’unité de DiAngelo, les épisodes montrent les multiples pressions visant à faire se conformer l’individu au code de l’honneur d’une culture masculiniste, notamment lors des patrouilles et des arrestations musclées de jeunes hommes noirs : Jablonski, le petit nouveau, se transforme en un flic dur et violent au contact de ses pairs [S1 E4]. De la même façon, la série montre la pénétration profondes des préjugés racistes au sein de l’unité, qui structurent plus ou moins ouvertement les opinions et les comportements de tou·tes, quand bien même l’un des membres de l’unité et le chef du commissariat sont d’origine latina. Jablonksi devient raciste et déclare à DiAngelo que Brenton Butler était « une racaille comme les autres » : « L’animal a eu ce qu’il méritait » [S1 E4]. Les mécanismes d’altérisation, voire de déshumanisation des habitant·es des quartiers populaires dans lesquels ils travaillent sont indispensables aux policiers pour légitimer la violence que l’institution attend quotidiennement d’eux à l’égard de ces populations[16]. Cette déshumanisation est rendue d’autant plus aisée qu’aucun des policiers de l’unité n’habite dans ces quartiers. Comme les policiers qui ont tué Michael Brown et George Floyd, tous habitent dans les banlieues blanches, hors de la ville noire. La ségrégation résidentielle endémique aux États-Unis accentue les mécanismes de possibilité de la violence, un trait que l’on retrouve dans quasiment toutes les affaires récentes de violences policières jusqu’au meurtre de George Floyd[17].

Deuxièmement, dans le cadre du système policier, à travers le chef du commissariat, la série met en évidence un contrôle hiérarchique lâche, aux deux sens du terme, dont le manque de courage et de contrôle abaisse les critères éthiques vis-à-vis de l’usage de la violence et du respect de la loi. Seven Seconds insiste également sur la mauvaise formation des policiers : Jablonski ne reçoit aucune préparation spécifique et apprend sur le tas, sous l’autorité de DiAngelo, les règles, souvent para-légales ou illégales, de ses nouvelles fonctions – une tradition que l’on comprend être considérée par les policiers comme la meilleure méthode de formation puisque Medina, le chef du commissariat, reproche à l’inspecteur Fish de ne pas être passé sous ses ordres et donc d’être devenu un mauvais flic cherchant à « envoyer d’autres flics en taule » [S1 E5]. Ainsi même les policiers noirs se doivent de ne pas trahir leurs collègues. Beaucoup trop rapidement traité dans la série, ce point crucial aurait permis de mieux mettre en évidence l’imposition institutionnelle des codes de conduite individuelle par-delà l’origine ethno-raciale et les opinions personnelles, et qui explique que des policier·ères noir·es puissent, eux aussi, se rendre responsables de violences.

Policiers poursuivis et condamnés pour usage létal de la violence (https://mappingpoliceviolence.org/)

Troisièmement, dans le cadre du système judiciaire, la série pointe la faiblesse des mécanismes d’assignation de responsabilité des agents (procédures disciplinaires, enquêtes judiciaires, sanctions pénales) permettant une quasi impunité dans l’usage de la force. La fraternité entre les agents est rendue possible par le fonctionnement du système judiciaire, scandaleusement biaisé : K.J. Harper déclare notamment que les jeunes Noirs du ghetto, tous considérés de façon homogène par les policiers et nombre de magistrats comme des membres de gangs, ne sont pas reconnus comme des personnes de droit [S1 E5]. Ainsi, Seven Seconds propose une critique non pas seulement de la police, mais aussi, plus largement, de l’institution judiciaire qui permet l’impunité des violences policières. Ici, la série ne va pas au bout de sa démonstration puisque l’État (discours politiques, politiques publiques, etc.) devrait en toute logique faire l’objet de la critique ultime du propos. Dans la série, au contraire, c’est une représentante de l’État, la procureure adjointe qui, seule contre tous, recherche la vérité. Si la figure de K.J. Harper permet de souligner les tensions internes à l’appareil d’État concernant les violences policières, elle le protège d’une mise en cause plus radicale. Contre l’idée commune selon laquelle le système policier, judiciaire et carcéral américain serait « cassé » (broken system), les militant·es de Black Lives Matter soulignent au contraire qu’il remplit très exactement sa fonction dans les sociétés néolibérales contemporaines : criminaliser, discipliner et éliminer par la force les classes populaires racisées, massivement touchées par le chômage, la précarité et la pauvreté[18].

Seven Seconds offre finalement la description subtile et réaliste d’un système, voire d’un ordre policier constitué d’un ensemble de pratiques individuelles organisées par des dispositifs institutionnels. Les « agents » y apparaissent largement « agis », comme disait Pierre Bourdieu, par des forces qui les dépassent. Ce point tranche avec le discours dominant aux États-Unis sur la responsabilité individuelle – que ce discours dénonce la culpabilité ou vante le mérite – dans la condition sociale de chacun·e. En cela, Seven Seconds permet de mieux comprendre les forces qui structurent le fonctionnement de la société et le destin social des individus, y compris des policier·ères. D’ailleurs, le fait que la mort de Brenton Butler soit un accident involontaire qui se produit hors des heures de service de Peter Jablonski laisse le spectateur imaginer ce qu’aurait pu être l’histoire si cette mort avait eu lieu pendant ses heures de service : la puissance de l’ensemble des processus décrits auraient sans aucun doute été décuplée.

Conclusion

Comme de nombreuses autres séries avant elle, Seven Seconds est un objet culturel de grande valeur pour penser notre monde de façon critique[19]. Comme The Wire dont elle s’inspire, Seven Seconds offre une sociologie incarnée, voire une « science fiction sociale » : un exercice intellectuel de reconstitution sociale réaliste[20]. En cela, les séries permettent de faire ce que les sciences sociales – contrairement aux sciences naturelles – ne peuvent pas faire : reproduire des phénomènes en une quasi expérience de laboratoire. En particulier, Seven Seconds offre un moyen d’étudier le phénomène des violences policières, très difficile d’accès par les chercheuses et les chercheurs, notamment à cause du secret qui les entoure[21]. L’usage « illégitime » de la force par la police a en général lieu en situation de face-à-face et n’inclue que les policiers et le ou les individus subissant la violence – raison pour laquelle ce sont les vidéos amateurs qui ont réussi à imposer les violences policières comme un aspect central des inégalités raciales dans le débat public américain ces dernières années. Le réalisme documentaire d’une série comme Seven Seconds permet de reconstituer en le rendant visible le cadre structurel invisible du fonctionnement de l’institution policière et de nos sociétés. En cela, Seven Seconds représente un outil politique, sans doute inégalé, de compréhension de ce qui joue aujourd’hui sous nos yeux[22].

[1] Voir par exemple Law & Order: Special Victims Unit (New York Unité Spéciale) ou NCIS : Enquêtes spéciales. En revanche, dans la lignée de Seven Seconds, voir The Red Line (2019) de Erica Weiss et Caitlin Parrish.

[2] Sur les violences policières, voir notamment : Paul Butler, Chokehold: Policing Black Men, New York, The New Press, 2017 ; Andrea Ritchie, Invisible No More: Police Violence Against Black Women and Women of Color, Boston, Beacon Press, 2017 ; Franklin E. Zimring, When Police Kill, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2017.

[3] Voir Audrey Célestine et Nicolas Martin-Breteau, « “Un mouvement, pas un moment” : Black Lives Matter et la reconfiguration des luttes minoritaires à l’ère Obama », Politique américaine, vol. 28, n° 2, 2016, p. 15-39 ; Charlotte Recoquillon, « Se protéger de la police aux États-Unis : Pratiques militantes du mouvement Black Lives Matter », Mouvements, vol. 92, n°4, 2017, p. 21-29. Sur les évolutions contemporaines de la police aux États-Unis, voir Samuel Walker et Charles M. Katz, The Police in America: An Introduction, New York, McGraw-Hill, 2018, p. 55-64.

[4] Voir Peter Atlas et Peter Dreier, « Is The Wire Too Cynical ? », Dissent, été 2008, repris dans Marie-Hélène Bacqué, Amélie Flamand, Anne-Marie Paquet-Deyris et Julien Talpin (dir.), The Wire. L’Amérique sur écoute, Paris, La Découverte, 2014, chapitre 3.

[5] Voir Cassandra Chaney et Ray V. Robertson, « Racism and Police Brutality in America », Journal of African American Studies, vol. 17, n° 4, 2013, p. 480-505.

[6] Voir Anthony Stanford, Copping Out: The Consequences of Police Corruption and Misconduct, Santa Barbara, CA, Praeger, 2015, notamment p. 75-96.

[7] Sur ces concepts, voir Fabien Jobard, Bavures policières ? La force publique et ses usages, Paris, La Découverte, 2002 ; Kim Michelle Lersch et Tom Mieczkowski, « Violent Police Behavior: Past, Present, and Future », Aggression and Violent Behavior, vol. 10, n° 5, 2005, p. 552-568 ; Carol Tator et Frances Henry, Racial Profiling in Canada: Challenging the Myth of ‘a Few Bad Apples’, Toronto, University of Toronto Press, 2006, notamment p. 17, 108.

[8] Voir Michelle Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, New York, The Free Press, 2010, trad. fr. par Anika Scherrer sous le titre La couleur de la justice. Incarcération de masse et nouvelle ségrégation raciale aux États-Unis, Paris, Syllepse, 2017 ; Elizabeth Hinton, From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of Mass Incarceration in America, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2016 ; Jeremy Travis et al. (dir.), Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences, Washington, D.C., The National Academies Press, 2014.

[9] Voir « Police Shooting Database », The Washington Post, mise à jour le 10 juin 2020, https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/. Pour l’année 2018, voir https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/national/police-shootings-2018/ ; Michael Harriot, « Here’s How Many People Police Killed in 2018 », The Root, 13 janvier 2019, https://www.theroot.com/here-s-how-many-people-police-killed-in-2018-1831469528 ; Mapping Police Violence, « National Trends », https://mappingpoliceviolence.org/nationaltrends.

[10] Pour une évaluation de ces réformes, voir Monica Bell, « Police Reform and the Dismantling of Legal Estrangement », vol. 126, The Yale Law Journal, 2017, p. 2054-2150 ; dossier « Fatal Police Shootings : Patterns, Policy, and Prevention » dans The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 687, n° 1, 2020. Les dernières propositions d’ampleur nationale avaient été avancées sous la présidence Obama : President’s Task Force on 21st Century Policing, « Final Report of the President’s Task Force on 21st Century Policing », Washington, D.C., Office of Community Oriented Policing Services, 2015.

[11] Pour un exemple de cette rhétorique, voir Heather Mac Donald, The War on Cops: How the New Attack on Law and Order Makes Everyone Less Safe, New York, Encounter Books, 2016. Mac Donald est membre du think tank conservateur, le Manhattan Institute. Elle a récemment publié « The Myth of Systemic Police Racism », The Wall Street Journal, 2 juin 2020, https://www.wsj.com/articles/the-myth-of-systemic-police-racism-11591119883.

[12] Pour un témoignage, voir Juan Antonio Juarez, Brotherhood of Corruption: A Cop Breaks the Silence on Police Abuse, Brutality, and Racial Profiling, Chicago, Chicago Review Press, 2004.

[13] Sur les policiers noirs, voir Kenneth Bolton, Black in Blue: African-American Police Officers and Racism, New York, Routledge, 2004.

[14] « Another Silent Protest of Mayor de Blasio as Officer Liu Is Laid to Rest », The New York Times, 5 janvier 2015, https://www.nytimes.com/2015/01/05/nyregion/police-officers-gather-for-the-funeral-of-wenjian-liu-killed-in-an-ambush.html.

[15] Sur les différences analytiques entre les adjectifs institutionnel, structurel et systémique appliqués au racisme, voir Fabrice Dhume, « Du racisme institutionnel à la discrimination systémique ? Reformuler l’approche critique », Migrations Société, vol. 163, n° 1, 2016, p. 33-46 ; Gwénaële Calvès et al., « Racisme structurel et privilège blanc », La vie des idées, 14 juin 2019, https://laviedesidees.fr/Racisme-structurel-et-privilege-blanc.html.

[16] Voir Jamelle Bouie, « Michael Brown Wasn’t a Superhuman Demon », Slate, 26 novembre 2014, https://slate.com/news-and-politics/2014/11/darren-wilsons-racial-portrayal-of-michael-brown-as-a-superhuman-demon-the-ferguson-police-officers-account-is-a-common-projection-of-racial-fears.html.

[17] Voir Aldina Mesic et al., « The relationship between structural racism and black-white disparities in fatal police shootings at the state level », Journal of the National Medical Association, vol. 110, n° 2, 2018, p. 106-116.

[18] Voir Michelle Alexander, The New Jim Crow, op. cit. ; Ruth W. Gilmore, Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California, Berkeley, University of California Press, 2007 ; Victor M. Rios, « The Hyper-criminalization of Black and Latino Male Youth in the Era of Mass Incarceration », Souls, vol. 8, n° 2, 2006, p. 40-54 ; Loïc Wacquant, Les prisons de la misère, Paris, Liber, Raisons d’agir, 2011.

[19] Sandra Laugier, Nos vies en séries. Philosophie et morale d’une culture populaire, Paris, Flammarion, 2019.

[20] Ruth Penfold-Mounce et al., « The Wire as Social Science Fiction ? », Sociology, vol. 45, n° 1, 2011, p. 152-167.

[21] Voir Cédric Moreau de Bellaing, « Enquêter sur la violence légitime », La vie des idées, 21 mars 2011, https://laviedesidees.fr/Enqueter-sur-la-violence-legitime.html.

[22] Voir Emmanuel Burdeau et Nicolas Vieillescazes (dir.), The Wire, reconstitution collective, Paris, Les Prairies ordinaires/Capricci, 2011 ; Julien Achemchame, « Dans les rouages du système policier » et Fabien Truong, « “I’ve been schooled, dog. For real”. Apprendre et enseigner avec The Wire » dans Marie-Hélène Bacqué et al. (dir.), The Wire, op. cit., chapitres 6 et 11.