Trois universitaires, signataires d’une pétition pour la paix en Turquie, ont été arrêtés à Istanbul le 15 mars 2016, accusés de “propagande terroriste”. C’est une nouvelle étape dans la chasse aux sorcières lancée par l’État turc envers plus de deux mille universitaires qui tentent de défendre la paix avec les Kurdes, dans un contexte où les opérations “anti-terreur” à l’est du pays ont causé la mort de plus de mille personnes depuis juillet 2015. Il ne s’agit pas simplement d’un énième cas de violation de la liberté d’expression, mais d’un nouveau régime guerrier où toute la société turque est sommée de choisir son camp, sous l’œil bienveillant de l’Union Européenne accordant des milliards d’euros à Erdoğan afin qu’il garde les réfugiés syriens sur son territoire. L’Union Européenne affiche clairement sa stratégie : accepter la mise en place d’une dictature à la frontière grecque à condition qu’elle soit un dépôt de migrants. Les peuples d’Europe devraient refuser d’être complices d’une position aussi aveugle, en soutenant le courage de ces enseignant-chercheurs qui risquent plusieurs années de prison. Car ce qui est ici en cause et qui dépasse les frontières de la Turquie est l’extension illimitée de l’accusation de “terrorisme” à toute personne refusant de s’allier à la logique guerrière de son gouvernement. Au carrefour de ces deux grands signifiants politiques de notre temps, à savoir “terreur” et “migration”, l’affaire des “universitaires pour la paix” prend ainsi une dimension transnationale évidente. Cet article tente d’en indiquer le contexte et le déroulement, avant d’aborder le jeu trouble de l’UE, mais aussi la possibilité d’une mobilisation citoyenne des peuples d’Europe autour des expériences collectives telles que Academics for Peace.

La guerre comme stratégie électorale

Il paraît indigne d’évoquer le sort de la liberté d’expression des universitaires lorsque plus de mille personnes ont perdu la vie à l’est du pays depuis juillet 2015. Or, les “universitaires pour la paix” se révoltent justement contre le silence autour de ces massacres et la complicité tacite qui en découle, et c’est la raison pour laquelle, avec d’autres, ils sont ciblés par le pouvoir. Si, d’une part, leur démarche est une réponse collective à l’escalade de la violence d’État organisée par Erdoğan depuis juillet 2015, de l’autre, elle est l’expression d’une réaction non violente face à cette situation. En ce sens, l’initiative de ces universitaires exprime non seulement la volonté de briser le silence face à la violence, mais encore celle d’inventer un autre idiome que celui de la lutte armée pour aborder le problème.

En effet, aux élections législatives de juin 2015, le Parti Démocratique des Peuples (HDP), issu du mouvement kurde mais réunissant une gauche plurielle dans l’ensemble de la Turquie, a obtenu 13 % des voix et 80 députés. AKP, le parti au pouvoir, a alors perdu la majorité absolue au Parlement – ce qui n’était pas arrivé depuis 2002. Erdogan a immédiatement convoqué une réélection, prévue pour le 1er novembre. Dans ce contexte a lieu en juillet 2015 l’attentat de Suruç – à l’est du pays – , visant une réunion de jeunes socialistes venus apporter de l’aide pour la reconstruction de Kobane, ville kurde sauvée de Daech par les forces kurdes. Ce premier grand attentat perpétré par Daech sur le sol turc contre le mouvement kurde ou ses alliés a fait 34 morts et plus de 100 blessés. Bien que l’État turc ait reconnu la responsabilité de Daech dans cet attentat, Erdogan s’en est servi pour “déclarer la guerre à la terreur” en général et mettre fin au processus de paix avec le mouvement kurde, qu’il avait lui-même entamé en 2009. Plutôt que d’attaquer Daech, Erdogan attaque ainsi le PKK qui avait cessé le feu.

La stratégie électorale d’Erdogan est alors claire : souder son électorat contre la “terreur”, tout en marginalisant le HDP qui rassemble les forces de la gauche au-delà des divisions entre les Kurdes et les Turcs. Cette stratégie électorale se traduit sur le terrain par l’investissement policier et militaire d’une série de villes où le mouvement kurde est traditionnellement fort. Ainsi, depuis juillet 2015, le couvre-feu est appliqué dans plusieurs villes du Sud-Est (Cizre, Silopi, Silvan, Sur à Diyarbakir, etc.), où l’armée, les forces spéciales et les milices “esedullah” proches de Daech bombardent des quartiers, attaquent avec des chars, occupent des maisons, etc. Les militants du PKK tentent de résister, et les scènes issues des combats sont difficiles à distinguer des photographies de la guerre en Syrie.

C’est dans ce contexte que s’organise à Ankara, le 10 octobre, un grand meeting pour la paix, à l’appel de plusieurs syndicats. Mais avant même le commencement du meeting, au moment du rassemblement des participants, deux kamikazes de Daech se font exploser, causant la mort de 103 personnes et faisant des centaines de blessés. Une grande vague de désinformation règne après cet attentat, puisque la presse se voit formellement interdire d’en parler et les réseaux sociaux sont bloqués. La police intervient à Ankara pour tirer du gaz lacrymogène sur les blessés et les secours, ne laissant aucun doute sur sa complicité avec les kamikazes, tandis que le gouvernement accuse toujours “la terreur kurde”.

Après une telle période de campagne, aux élections du 1er novembre, l’AKP obtient la majorité absolue au Parlement avec 49% des suffrages, HDP garde 59 députés avec 10%. Les opérations militaires s’amplifient et les déclarations de couvre-feu perdurent après les élections, ainsi que les atteintes aux droits, comme l’atteste l’arrestation, le 26 novembre 2015, du rédacteur en chef du quotidien Cumhuriyet, Can Dündar, et son collègue Erdem Gül, accusés d’espionnage pour avoir publié des articles sur les rapports entre les services secrets turcs et Daech. La même semaine, l’UE précise son soutien financier (3 milliards d’euros) et politique à Erdogan, afin d’endiguer le flux des migrants sur le sol turc. Les pourparlers de l’adhésion de la Turquie à l’UE, bloqués depuis quelques années, “reprennent”.

La pétition pour la paix des universitaires

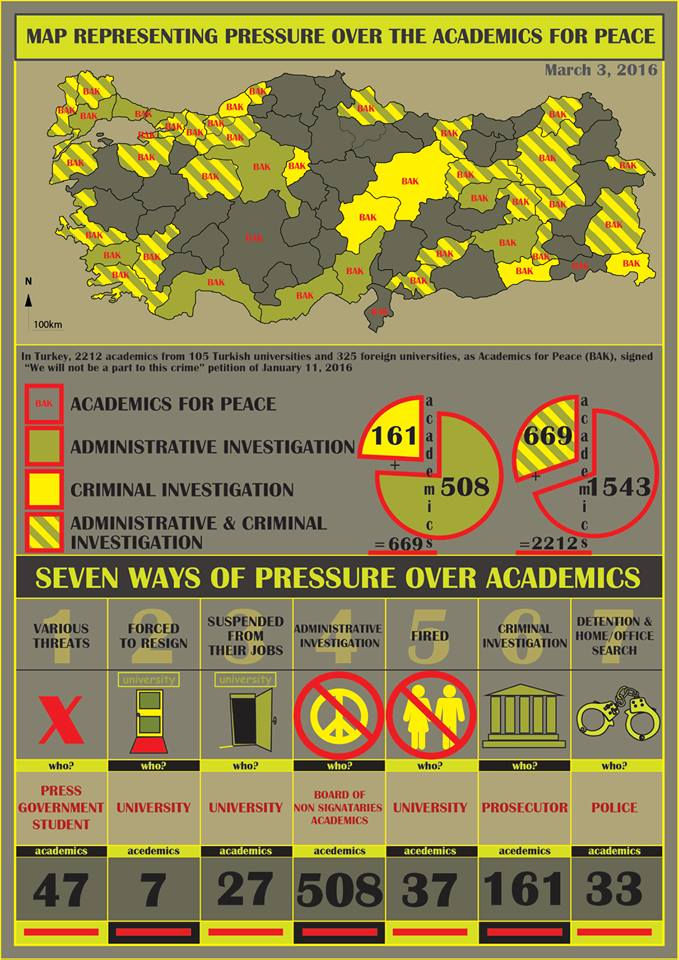

C’est dans ce contexte qu’émerge la pétition des Universitaires pour la paix, intitulée “Nous ne serons pas complices de ce crime”, signée initialement par 1128 universitaires en Turquie et 355 universitaires partout dans le monde. Cette pétition, rendue publique le 11 janvier, demande au gouvernement de mettre fin aux couvre-feux qui violent le droit à la vie, la liberté et la sécurité des citoyens, de condamner les responsables d’infractions aux droits de l’Homme et de reprendre le processus de paix. Elle propose que les observateurs internationaux puissent se rendre dans ces régions pour des missions d’observation et d’enquête. Elle fait également appel à la reprise des négociations avec le mouvement kurde et s’exprime contre toute mesure visant à réduire l’opposition au silence. Les signataires déclarent qu’ils ne cautionneront pas ce massacre entamé contre les Kurdes par leur silence.

Rarement une pétition a eu tant de retentissement en Turquie à la grande surprise, à vrai dire, des signataires eux-mêmes. Le lendemain de sa publication, le 12 janvier, une nouvelle bombe de Daech explose dans le quartier touristique Sultanahmet à Istanbul, suivie par les déclarations d’Erdogan qui visent non pas l’islamisme radical, mais les universitaires pour la paix : “Celles et ceux qui se nomment ‘universitaires’ accusent l’État et invitent même des étrangers dans notre pays en tant qu’observateurs. Ce sont des traitres. Pour nous, il n’y a pas de différence entre les terroristes et ceux qui parlent comme eux. Nous n’avons pas de leçons à prendre de la part de ces soi-disant universitaires. Il faut les remettre à leur place. Je fais appel à notre gouvernement, tous nos ministères et institutions. Toute personne qui vit grâce à l’argent public et qui le trahit doit être punie immédiatement. […] . Ils commettent le même crime que les terroristes. Qu’ils aillent dans les montagnes ou dans les tranchées rejoindre les terroristes”. Ces attaques du président de la République se traduisent par des gardes à vue des universitaires signataires, surtout dans les villes de province. Le Conseil de l’Education Supérieure (YOK) déclare, le 13 Janvier, que des mesures adéquates vont être prises contre les universitaires soutenant le terrorisme. Entretemps, le nombre de signataires de la pétition double pour atteindre plus de deux mille universitaires, travaillant en Turquie ou dans le monde.

Criminaliser les universitaires. Enquêtes et arrestations

Au 12 avril 2016, voici le bilan, élevé, des mesures prises contre plusieurs centaines d’universitaires : 30 éloignements, 531 investigations administratives, 6 démissions, 33 licenciements, 156 enquêtes judiciaires, 33 gardes à vue et perquisitions, 4 arrestations. Le procureur d’Istanbul – le même qui avait mené les investigations conduisant à l’incarcération du journaliste Can Dündar – semble toujours étudier le dossier, mettant sous tension l’avenir de centaines d’enseignants-chercheurs, convoqués un par un pour être entendus à la préfecture de police.

Évidemment, c’est l’arrestation des trois universitaires le 15 mars qui s’avère être l’événement le plus inquiétant dans ce tableau, puisqu’elle signale que d’autres arrestations pourraient avoir lieu. Selon les affirmations de l’avocat de ces universitaires, leur arrestation relève d’une décision purement politique, dénuée de fondements juridiques. Ce n’est pas la première fois que la justice turque, elle-même sous pression depuis quelques années, agit aux ordres de l’exécutif. Ainsi, les trois universitaires auteurs d’une déclaration de presse, le 15 mars, pour réaffirmer leur engagement envers la paix se trouvent accusés de terrorisme par le procureur, en raison d’une déclaration d’une dirigeante du PKK datant de 2015 et appelant les intellectuels à soutenir la stratégie autonomiste du mouvement kurde. Or, comme le souligne Humans Rights Watch, cette accusation de “propagande terroriste” est pour le moins absurde, puisqu’il s’agissait d’une pétition pour la paix. Par ailleurs, le 16 mars, un universitaire britannique travaillant à Istanbul depuis 25 ans est expulsé du pays, accusé lui aussi de propagande terroriste – la preuve : il avait un dépliant du parti légal HDP dans son sac. Ces mesures policières ont rencontré une vive réaction étudiante et académique dans les universités où les enseignants arrêtés enseignent, même si l’administration de l’Université privée Bilgi préfère ne rien dire sur cette affaire.

Ces arrestations et expulsions suivent les les déclarations d’Erdogan en faveur d’une “extension” de la définition des actes de terrorisme, de manière à inclure toute personne qui aurait “rendu possible la terreur”. Les kamikazes kurdes qui, pour venger les massacres à Cizre, ont fait exploser une bombe au cœur populaire d’Ankara le 13 mars, faisant plus de 30 morts et de nombreux blessés, n’ont fait que renforcer la main d’Erdogan et sa volonté de criminaliser toute opposition. Redéfinir la terreur comme il l’entend, déclarer qu’il ne va pas respecter les décisions du Conseil Constitutionnel qui a libéré les journalistes Dündar et Gül, faire arrêter des universitaires pour avoir signé une pétition pour la paix, déclarer la guerre aux Kurdes parce qu’ils ne votent pas pour l’AKP, autant de signes qui auraient dû inciter les dirigeants européens à rappeler au président turc que la démocratie n’est pas un plébiscite permanent ouvrant la voie à la persécution de toute forme d’opposition. Il n’en a rien été.

L’Europe au Grand Bazar

Que l’Union Européenne puisse soutenir financièrement et politiquement un gouvernement turc qui viole non seulement les principes mêmes de l’État de droit, mais aussi les libertés les plus élémentaires, paraissait impensable il y a dix ans. En tout cas en Turquie, l’Europe était alors perçue comme un facteur de stabilisation démocratique, et le processus d’adhésion à l’UE était souvent considéré comme une occasion de démocratiser l’ensemble des institutions, notamment l’armée. Or, les leaders européens ne voient aujourd’hui aucun problème dans le fait d’accorder plusieurs milliards d’euros à Erdogan qui leur promet de contenir les migrants fuyant la guerre et d’”accueillir” ceux qui sont expulsés d’Europe (voir la critique de Can dündar, tout juste sorti de prison, envers l’UE). Comme l’affirme Gülçin Lelendais, en fermant les yeux face à l’effacement de la démocratie en Turquie, l’UE veut transformer ce pays en entrepôt de stockage des migrants. Seulement, que fera-t-elle lorsque, emprisonnés ou persécutés par le régime liberticide d’Erdogan, des centaines de milliers de démocrates turcs sonneront à sa porte ? Les technocrates de Bruxelles trouveront-ils un autre pays – la Grèce, qui d’autre encore ? – pour accueillir les migrants turcs en échange de quelques milliards d’euros ? Jamais l’Europe ne s’était autant abaissée par un marchandage insensé avec un autocrate qui ne respecte aucun principe démocratique. Ce marchandage – aussi contre-productif que lâche – devrait cesser sous la pression des peuples d’Europe. Ce n’est pas Erdogan qu’il faudrait soutenir, mais ces femmes et hommes qui accueillent les réfugiés en Allemagne comme en Grèce, conscients de leur responsabilité devant une situation menaçant d’engloutir la démocratie en tant que telle (ainsi que nous y invite à penser un appel récent).

De Paris à Istanbul, la distance n’est pas si grande

Si en raison de sa politique d’immigration, l’Europe échoue à défendre les “universitaires pour la paix”, elle en paiera très lourdement le prix. Qui voudra assumer la responsabilité d’une chasse aux intellectuels rappelant les pires moments du maccarthysme, avec la complicité européenne ? Comment passe-t-on d’une exaltation – d’ailleurs presque esthétisée – de la résistance kurde à Daech à une résignation envers les massacres de civils perpétrés dans les villages kurdes par les forces spéciales turques ? Certes, à un moment où on évoque souvent la fin de l’UE, nous n’avons pas d’illusions sur les capacités de cette institution à œuvrer pour la démocratie, dont le caractère néolibéral ne fait que s’afficher de manière de plus en plus nette. Il s’agit non pas de plaider pour un réveil soudain de cette lourde machine, mais d’établir des réseaux de solidarité entre simples citoyens, collectifs et institutions, de créer de nouvelles alliances permettant de briser les logiques sécuritaires des gouvernements. Une série de déclarations de solidarité (ainsi des 300 universitaires français ayant signé la déclaration de solidarité du Groupe international de travail sur la liberté d’expression et de recherche en Turquie, GIT) et de campagnes de soutien visant à offrir des bourses aux universitaires turcs éloignés de leurs fonctions, ainsi que des tribunes relayant l’affaire, a déjà été initiée par par des universitaires européens. S’il est vrai que la “terreur” est désormais ce mot magique qui permet aux gouvernements d’évacuer la politique au profit des mesures policières – qu’il s’agisse de la justification en France de l’état d’urgence prolongé, ou de celle de l’arrestation des universitaires en Turquie –, s’il est vrai que l’”immigration” est devenue ce maître-mot qui permet aux technocrates de marchander sur la vie des millions de réfugiés fuyant la guerre, force est de constater que ces nouveaux signifiants politiques dépassent largement les frontières nationales. De Paris à Istanbul, la distance n’est pas aussi grande qu’on le croit – à nous de la réduire autrement, au niveau des luttes concrètes autour des expériences, aussi parcellaires que décisives, de la démocratie. En dépend non seulement l’avenir de la Turquie ou du Moyen-Orient, mais aussi celui de l’Europe.

Ferhat Taylan, directeur de programme au Collège international de philosophie