La question aura longtemps pu sembler complètement incongrue, voire nulle et non avenue. De la Democratia Corinthiana, popularisée par Socratès, club de football de São Paulo engagé dans la lutte contre la dictature militaire brésilienne à l’expérience du FC Sankt Pauli, club statutairement antifasciste (et doté d’une garderie sous ses tribunes), en passant par l’histoire conjointe des mobilisations ouvrières et des clubs de villes minières en Europe, ou, bien sûr, par les groupes de supporters.rices liés à la gauche antifasciste, l’histoire du football au XXe siècle est jalonnée de passerelles tantôt évidentes, tantôt implicites, fortes ou fragiles, entre les gauches et le ballon rond.

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde 2014 s’apprête à être donné au Brésil, le constat semble sans appel : concilier militantisme (féministe, anticapitaliste, décroissant, internationaliste, anti-islamophobe, etc.) et amour du football semble chaque jour un peu plus difficile. Force est de reconnaître que le football mondialisé et marchand est l’un des outils qui défait la société plus qu’il ne fait société, servant de support à de multiples formes de domination, de discrimination, d’exclusion et de marchandisation. Qualifier le football de « fait social total » est devenu un lieu commun. À ce titre, il véhicule les pratiques et les imaginaires sexistes, homophobes et lesbophobes, racistes, consuméristes et autoritaires qui traversent le monde social et qui se trouvent encore renforcés par sa surexposition médiatique, agissant comme caisse de résonance.

Bernard Lacombe, « manager général » de l’Olympique lyonnais, peut ainsi déclarer à des journalistes en mars 2013 « je ne discute pas avec les femmes de football (…). Qu’elles s’occupent de leurs casseroles et puis ça ira beaucoup mieux » sans susciter la moindre réaction d’indignation dans le monde du football professionnel – alors même que la section féminine du club qu’il dirige est l’une des meilleures d’Europe sinon du monde ! Le milieu du football est aussi profondément homophobe. Tout lecteur/toute lectrice allant faire un tour dans une tribune de n’importe quel stade, pourra y entendre plus d’injures homophobes que durant un rassemblement de la « manif pour tous ». Quant à la lesbophobie, il suffit d’écouter les commentaires sur les équipes de football féminin, en France ou ailleurs, liant (avec mépris) homosexualité et déviance de genre.

Il en va de même des actes et paroles racistes, qui se multiplient non seulement sur les terrains et dans les tribunes, mais aussi dans les instances officielles du football. Lors de l’« affaire des quotas » en 2011, plusieurs dirigeants de la Fédération française de football (FFF) ont envisagé de mettre en place une improbable politique de quotas ethno-raciaux pour éviter de n’avoir que des joueurs d’origine antillaise et africaine « naturellement grands, costauds, mais pas assez techniques » dans les centres de formation. Ils estimaient alors, dans des discussions embrouillées, que ces centres non seulement ne recrutaient pas assez de blancs caucasiens mais encore investissaient dans la formation de joueurs « binationaux » potentiellement « traîtres à la nation », susceptibles de préférer jouer pour les pays d’origine de leurs parents. En la matière, Thierry Roland est mort mais son héritage est bien vivant : les retransmissions des compétitions internationales demeurent émaillées de commentaires nationalistes et culturalistes primaires, redessinant les frontières dangereuses du « nous » et du « eux ».

Dans ces conditions, aimer le football apparaît d’autant plus délicat que toute son économie est gangrenée par des logiques marchandes omniprésentes (cet aspect mercantile du football est particulièrement visible dans le commerce juteux des maillots que des supporters aux revenus modestes paient à des prix exorbitants). Plus largement, toute l’économie du football professionnel relève d’un capitalisme débridé, spéculatif et financiarisé, faisant primer les intérêts privés sur l’intérêt public (et du public lui-même). La vague de construction de grands stades sur le régime du partenariat public-privé ne fait que renforcer les déséquilibres entre les deux parties : la puissance publique consacre d’importants financements à l’aménagement de ces enceintes sportives (qui s’ajoutent à ceux consentis en direction des structures et des infrastructures du football amateur, lequel alimente les clubs professionnels), sans aucune perspective de retour sur investissement mais avec l’assurance que les éventuelles pertes liées aux aléas sportifs seront à sa charge, comme l’illustre la triste histoire, en France, du Mans Football Club et de sa MMArena.

Au vu de l’importance des sommes en jeu, il n’est pas étonnant que le football soit devenu le théâtre de dérives mafieuses : les matches truqués sont légion, le dopage – sujet tabou s’il en est – est bien présent et les transferts de joueurs donnent lieu à des montages complexes visant à échapper à l’impôt quand il ne s’agit pas de blanchiment d’argent sale. Autant de dérives qui trouvent leur écho au sein même d’instances dirigeantes corrompues et peu regardantes sur les questions des droits et des libertés fondamentales. Les centaines de milliers de Brésiliens qui sont descendus dans la rue en juin 2013 ne s’y sont pas trompés, reliant la question du prix des transports publics, aux lois et règlements d’exception imposés par une FIFA oligarchique à un gouvernement démocratiquement élu, mettant en cause le droit de tous à la ville et à l’espace public. Ces mouvements sociaux d’une ampleur inédite au pays du football-roi ont probablement conforté les dirigeants de la FIFA dans l’idée, exprimée en avril 2013 par le Secrétaire général de cette instance, qu’un « moindre niveau de démocratie est parfois préférable pour organiser une Coupe du monde ». L’idée est ancrée en pratique et depuis longtemps. Ainsi la FIFA organisait le Mundial 1978 en Argentine alors sous la coupe du général Vidéla. Le choix récent de la Russie et du Qatar comme pays organisateurs des deux prochaines éditions apparaît sur ce plan d’une remarquable cohérence.

Bref, à gauche, la cause semble définitivement entendue : le football ne serait plus qu’un opium populaire, un exutoire aux pulsions viriles et violentes, un pilier de l’hétérosexisme, un moteur du capitalisme sauvage, et, en tant que sport de moins en moins collectif, un facteur d’individualisme. La droite, elle, hésite entre deux positions : d’un côté, le football est un secteur économique, investi par des acteurs et des groupes d’intérêts nationaux et internationaux qu’elle ne peut négliger. Pour un responsable politique néoconservateur comme Nicolas Sarkozy, s’afficher au Parc des Princes lors d’un match du PSG, « équipe qui gagne » de surcroît, c’est aussi un moyen de « faire peuple ». De l’autre côté, elle rejette ce sport pratiqué par les « racailles » qui préfèrent la chicha à la Marseillaise et leurs mirobolants salaires à l’amour de la patrie.

Ce panorama resterait en outre incomplet si on oubliait de mentionner la surexposition médiatique absolument délirante de ce sport et de ses « supers stars globales ». La place qu’occupe le football dans nos vies est démesurée, y compris dans les vies de celles et ceux d’entre nous qui s’en fichent. Impossible d’échapper aux commentaires relatifs à la dernière coupe de cheveux de Cristiano Ronaldo, aux tatouages d’Olivier Giroud, au rôle des latéraux dans le Bayern de Munich de Guardiola, et dans une bien moindre mesure, aux épopées européennes de la section féminine de l’Olympique lyonnais ou aux résultats de l’Ajax de Belleville et du Benfica de Villejuif dans le championnat du district du Val de Marne.

Puisqu’on parle beaucoup trop de football, la seule attitude sage serait peut-être de se taire à son sujet. Mouvements fait pourtant le choix inverse, celui de rompre avec le silence de notre revue sur le sport.

Partant du postulat qu’il reste possible de parler différemment du football, de poser un regard sans concession sur ses dérives sans tomber dans la critique convenue, d’expliquer comment et pourquoi on peut toujours être de gauche et aimer ce sport, ce numéro se penche sur les points aveugles de la critique du football, et appréhende ce sport dans ses lieux de pratique, d’émancipation, et parfois de subversion des rapports de domination et d’oppression.

Les groupes de supporters.rices ultra offrent une illustration intéressante de ce que ce numéro ambitionne de montrer. En Angleterre, puis en Europe continentale et désormais dans l’ensemble du monde, ces supportrices et supporters ont servi de cobayes à l’expérimentation de nouveaux modes de gestion des foules et de maintien de l’ordre, modes de gestion qui ont ensuite été étendus à d’autres groupes et d’autres espaces sociaux (groupes politiques radicaux, syndicalistes en luttes ou émeutiers des quartiers populaires). Comprendre les ressorts de la domestication des usages (en l’occurrence d’un stade et de la ville qui l’entoure) est, à cet égard, essentiel pour lutter contre l’omniprésence des caméras de vidéosurveillance et autres dispositifs de contrôle dans l’espace public, contre la sélection par l’argent du « bon public », ou contre la criminologie prédictive à la Minority Report et toutes les formes de répression policière dont les « interdits de stade » connaissent la tentaculaire architecture. Sans nécessairement prôner l’organisation de tables rondes entre militant.e.s associatifs ou syndicaux et groupes de supporters, pour réfléchir ensemble à la manière de lutter contre la vidéosurveillance ou les CRS, nous souhaitons souligner qu’il est problématique d’ignorer la question de la répression des groupes de supporters au prétexte que ce sont des hordes de « beaufs avinés ». Les passerelles sont possibles, comme le prouve la participation massive des supporters de clubs tunisiens, égyptiens ou stambouliotes (puis de l’ensemble de la Turquie) aux révolutions et mobilisations récentes. Pourquoi ces liens seraient-ils réservés aux stades au-delà des frontières de l’Union européenne ? Sans doute parce que le sujet a été abandonné sous l’effet d’une gentrification avancée des tribunes. La participation des supporters de Besiktas à l’occupation du parc de Ghezi ne doit sans doute pas tant à leur conscience politique qu’au fait qu’ils sont les mieux placés pour savoir ce que signifie un grand projet inutile et imposé, le contrôle autoritaire de l’espace public, sa privatisation larvée.

De la même manière et comme l’illustrent les propos des participant.e.s à la table ronde organisée pour ce numéro, le football conserve parfois son potentiel d’émancipation, de création collective et de lien social. En France, dans certains lieux, essentiellement en bas ou en dehors du système cornaqué par la FFF – dans les clubs de quartier de futsal, à la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), dans des équipes féminines…–, la pratique du football continue de fournir des cadres pour l’éducation populaire ou des leviers politiques pour lutter contre les discriminations.

Dès lors que l’on adopte ce point de vue, le football (dans ses dimensions professionnelle et amatrice, du point de vue des supporters et des joueurs/euses) apparaît comme un puissant révélateur des transformations sociales, urbaines et politiques. Analyser ces transformations à travers le prisme du football peut même permettre de mieux les comprendre.

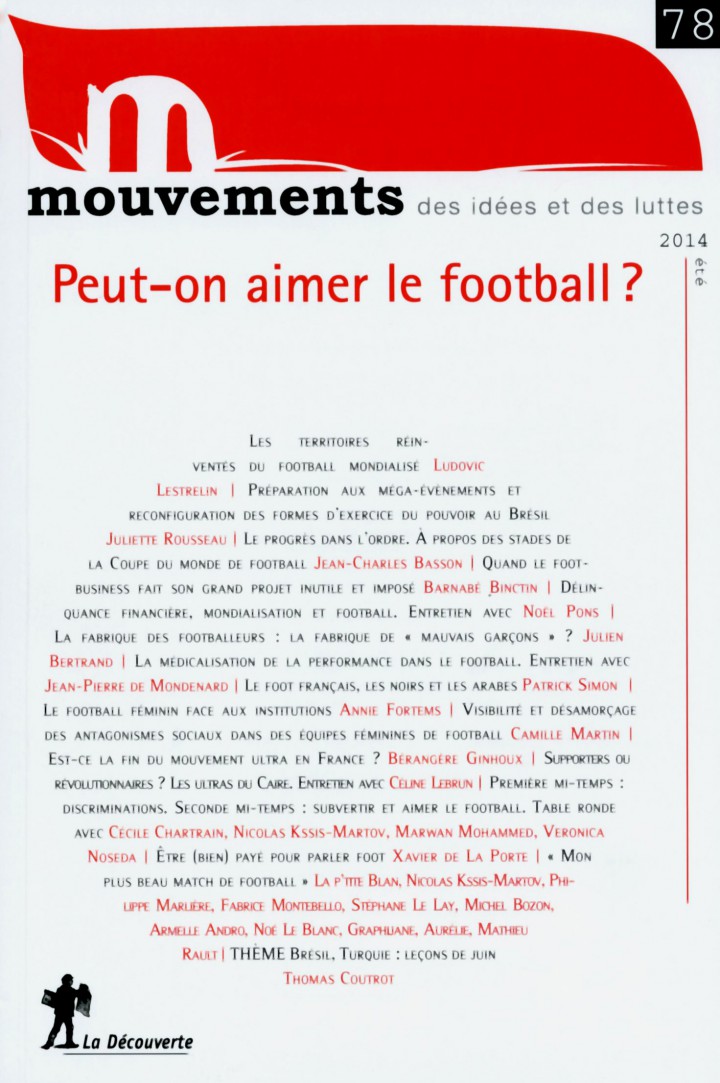

Ce dossier de Mouvements est ainsi structuré en trois parties. Il s’ouvre sur une approche territoriale du football, considérant l’encastrement et le désencastrement de ce sport mondialisé dans les sociétés locales et les espaces urbains, à partir de l’examen des logiques économiques et politiques à l’œuvre dans l’organisation du mondial brésilien en 2014, de celles orchestrant la construction des grands stades en France, en passant par l’analyse des moteurs et des effets de la circulation accélérée des joueurs et des capitaux. Les territoires du football, ce sont en effet les stades et les villes qui en sont le théâtre, mais aussi les arènes politiques qui le récupèrent ou s’en saisissent ; la manière dont les stades se remplissent et se vident, leur surveillance et jusqu’aux actes de rébellion des supporters.rices.

Notre étude se poursuit par une série d’articles qui traitent des rapports sociaux qui se nouent, sur le registre de la domination ou de la rébellion contre la domination, entre les actrices et acteurs du football et les institutions. Comment sont « fabriqués » les footballeurs et les footballeuses ? Les poncifs et critiques à leur égard apparaissent comme de bons révélateurs des tensions sociales, sexuées et raciales qui structurent la société française. Le football persiste à être un concentré des discriminations qui se jouent ici comme dans l’ensemble de la société. Les pratiques des fédérations, internationale comme nationales, semblent jusque-là plutôt favoriser la consolidation de ces discriminations que leur remise en cause. Et ce sont dans des niches fragiles, à la marge ou en dehors de ces institutions, que s’inventent des pratiques sociales inédites, se développent des interactions sociales positives et se construisent des collectifs.

Aimer le football, c’est prendre du plaisir en jouant, en assistant à un match ou en écoutant le récit d’un match fondateur et inoubliable que l’on n’a pas vu. Tout cela renvoie à ce qui ressort de l’intime et du vécu personnel – qu’il s’agisse de sensations, de souvenirs, de nostalgie, de dramaturgie, d’héritage familial et social. Comme le football est avant tout un jeu, dont les coordinatrices et coordinateurs du numéro partagent le goût, nous clôturons ce dossier par de courts textes, qui illustrent la beauté de ce sport et le plaisir irremplaçable qu’il procure à tant d’entre nous.

Composition de l’équipe du numéro :

Gardienne de but : Armelle Andro (n° 1)

Défenseurs : Renaud Epstein (n° 4), Philippe Marlière (n° 5)

Milieu : Nicolas Haeringer (n° 8)

Attaquant.e.s : Amin Allal (n° 9), Catherine Achin (n° 11)