Ayn Rand jouit aux États-Unis d’une grande notoriété, la parution de son roman La Grève, à la fin des années 1950, ayant grandement contribué à l’installer au centre du paysage intellectuel libertarien. Cet article se propose d’interroger le caractère utopique de ce récit qui met en scène un univers dans lequel des classes dominantes passionnées par le travail sont décrites comme le seul et unique pilier de la société. Bien décidées à revendiquer des privilèges qu’elles justifient par leur mérite, ces élites autoproclamées entendent reconquérir pacifiquement un pouvoir politique qui leur a échappé. Leur combat vise à disqualifier le principe d’une organisation sociale fondée sur des solidarités considérées comme des entraves à l’énergie des meilleurs. Une fois rappelée la trame du roman, l’article met en regard les idées qu’il véhicule avec la rhétorique du talent promue par un management néolibéral véritable « utopie » réalisée.

Sylvie Monchatre est sociologue, professeure à l’IETL (Institut d’Etudes du Travail de Lyon), chercheuse au Centre Max Weber (UMR 5283). Marc Zune est professeur de sociologie à l’Université Catholique de Louvain, chercheur à l’Institut IACCHOS (Institut d’Analyse du Changement dans l’Histoire et les Sociétés Contemporaines) dont il est président.

Les utopies sont censées donner forme à un idéal de société, généralement marqué du sceau de l’irréalisme. Pour autant, l’histoire montre qu’elles ont été utilisées comme des instruments de transformation sociale, ne serait-ce que par l’horizon de rupture avec l’ordre établi qu’elles dessinent. Souvent associées à des idéaux marqués par un imaginaire d’égalité et de justice sociale, apanage en ce sens de la gauche, les utopies ont toutefois pu faire l’objet d’une appropriation par des penseur·euses de droite ou d’un « ni droite – ni gauche » ultra-libéral. Ce qui se présente comme une utopie peut dans ce cas promouvoir un projet de société inégalitaire légitimant la domination d’une élite au nom de justifications libérales.

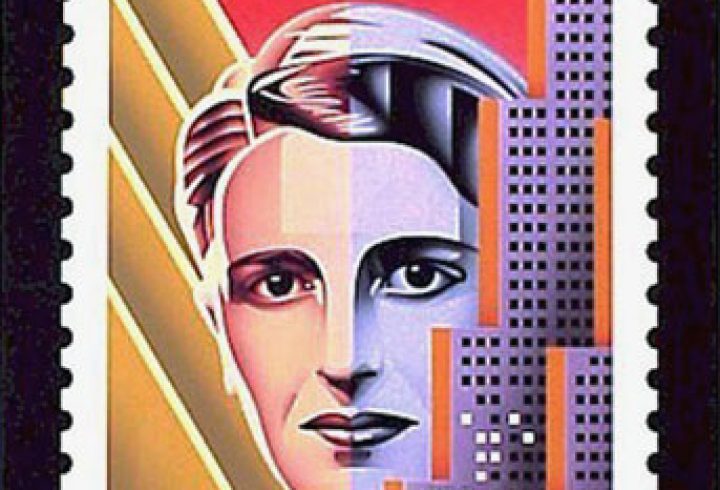

C’est à cette version de l’utopie que nous proposons d’associer le roman d’Ayn Rand, La grève, dont le titre original est Atlas Shrugged. Ce roman, publié en 1957 aux États-Unis et largement méconnu en France (sa traduction date de 2013), est devenu un best-seller outre-Atlantique puisqu’il serait le livre le plus lu après la bible ou du moins celui dont on considère qu’il a eu la plus grande influence sur la société étatsunienne. Ouvrage volumineux – sa traduction en Français totalise plus de 1300 pages – il met en scène des entrepreneurs essentiellement masculins[1], érigés en héros, insurgés contre des médiocres qui ne reconnaissent pas la valeur de leur génie et de leurs compétences. Dans le roman, qui inverse les situations sociales ordinaires où la grève est l’arme des ouvrièr·es, les protagonistes issus de l’élite font grève et se retirent dans une vallée perdue, afin de reconstituer une communauté correspondant à leurs valeurs. Cette société idéale, composée de producteurs libre-échangistes représente un monde où règne, de manière pure, le principe de la poursuite de l’intérêt individuel au service de l’expression et de la concrétisation des talents dont ils sont dotés. L’objectif final est de faire sombrer une société qui ne saurait fonctionner sans eux, et d’y revenir victorieux, afin d’instaurer un nouvel ordre politique où leur excellence serait préservée.

Ce roman relève du genre de l’utopie en ce qu’il met en scène une communauté imaginaire érigée en idéal, communauté radicalement affranchie des pesanteurs d’une société faite d’interdépendances et de régulations collectives jugées oppressives pour la liberté individuelle. Cette utopie est toutefois présentée comme la parenthèse qui permet aux héros de se soustraire à une société dans laquelle ils étouffent. La grève a donc également une dimension dystopique, la mise en retrait des héros visant à leur permettre de survivre à un état du social vécu comme un cauchemar. La trajectoire de l’autrice – née en 1905 à Saint- Pétersbourg et décédée en 1982 à New York, émigrée de l’Union soviétique et farouche anti-communiste – n’est évidemment pas étrangère à cette volonté d’illustrer les fondements d’une société nouvelle. Sa description des bienfaits résultant de la rencontre d’intérêts égoïstes et d’échanges marchands, d’un monde débarrassé des pesanteurs de la solidarité, a, de fait, contribué à populariser les idées libertariennes.

Nous nous interrogeons ici sur les résonnances de l’utopie portée par ce roman dans la société contemporaine, en particulier en ce qui concerne la sphère du travail. S’agit-il d’une utopie émancipatrice qui reconnaîtrait de manière radicale une société du mérite, affranchie des appartenances héritées et des interdépendances nuisibles à l’accomplissement de soi ? Ou, à l’inverse, d’une utopie parfaitement ajustée à l’ordre social néolibéral existant ? Dans ce récit, l’héroïsation d’entrepreneurs dotés de qualités personnelles intrinsèques sur laquelle repose l’intrigue implique de gommer la trajectoire sociale de ces derniers, au profit d’une définition essentialiste du don et du talent. Ce processus vise à promouvoir une société qui érige les entrepreneurs en modèle et les protège, sans que le moindre collectif (État, régulations, autres travailleurs) ne vienne entraver leur liberté d’action.

Pour répondre à ces questions, nous retraçons, dans un premier temps, la trame du roman en présentant les « héros », ainsi que leurs conceptions, en l’occurrence très élitistes, du travail et de la compétence. Dans un deuxième temps, nous rendons compte des traces de ces représentations dans les évolutions (récentes) de la littérature managériale. Le glissement vers la gestion des compétences et des talents repose sur la promotion d’une culture du résultat et de l’idéologie du don qui, sous couvert d’individualisation, occulte les institutions qui rendent possible cette mobilisation de qualités professionnelles au service de l’économie. Nous indiquons, dans un troisième temps, à quels groupes sociaux profite cette rhétorique des talents. Elle repose en effet sur une interprétation réductrice et élitiste de la notion de mérite qui sous-tend les sociétés démocratiques, en occultant le débat dont ce concept fait l’objet dans les sciences sociales aujourd’hui. Nous nous demanderons donc si elle ne doit pas plutôt être lue à l’inverse comme une dystopie, en ce qu’elle invalide toute possibilité de penser une société comme œuvre commune à laquelle puisse coopérer l’ensemble des individus qui la composent, et ceci à l’avantage de chacun·e d’entre elleux.

De quoi La grève est-elle le nom ?

Ayn Rand est associée à la pensée libertarienne, même si elle occupe une place singulière au sein de ce courant. Le libertarianisme a vu le jour aux États-Unis dans les années 1960, dans la perspective de ré-enchanter une doctrine libérale manquant de pouvoir d’attraction face à des thèses socialistes porteuses d’idéal et d’espoir. La pensée libertarienne rassemble différents courants ayant en commun la défense des libertés économiques et individuelles. Elle est imprégnée d’un anti-étatisme qui se traduit par une critique tant de la gauche social-démocrate, jugée trop dirigiste dans son projet de redistribution, que de la droite conservatrice, dont l’impérialisme s’est donné à voir avec la guerre du Vietnam. L’imagination est alors convoquée pour explorer de nouveaux possibles et rompre avec l’ordre établi.

Une ode à la vertu

Par son œuvre, Ayn Rand a contribué à fournir une justification philosophique au libertarianisme et à en populariser les idées. Elle appelait les « combattants pour le capitalisme à faire preuve d’un radicalisme anticonservateur » qu’elle-même mettait en scène dans ses romans[2]. La grève lui permet de présenter, dans la trame d’un récit fictionnel, les éléments principaux de la philosophie libertarienne combinant, chez elle, à la fois une doctrine « objectiviste » partagée par les libertariens, mais également des éléments associés à ce que l’on désigne en philosophie morale comme une « éthique de la vertu ». Il s’agit là d’un aspect que ne revendiquent généralement pas les libertariens, et en cela Ayn Rand s’oppose à son propre camp. En effet, l’objectivisme au sein du mouvement libertarien prend la forme d’une défense du principe d’un cadre objectif de règles considérées comme justes, cadre à l’intérieur duquel les individus sont libres d’inventer leur propre morale.

Ayn Rand ne s’en tient pas à cette éthique minimaliste, puisqu’elle revendique au contraire de prescrire une morale individuelle qu’elle qualifie de « vertu d’égoïsme ». Pour elle, en effet, les individus doivent être mu·es par la raison et ne poursuivre que leur seul intérêt, ne rien attendre des autres et ne vivre que de leurs réalisations – il s’agit dans son esprit d’une description autant anthropologique que morale. La défense de la compétence des hommes et femmes vertueux·ses est donc au cœur de ce roman.

La grève met en scène ces personnages, performants et égoïstes en faisant reposer l’ensemble de la société sur eux. Atlas Shrugged, le titre étatsunien du roman, signifie précisément « Atlas portant le monde sur ses épaules » ; de fait, ces héros incarnent une aristocratie d’un nouveau genre. L’élite qu’ils constituent rend caduque la séparation entre capital et travail, ainsi que le rapport d’exploitation qui les réunit. Les entrepreneurs capitalistes deviennent vertueux en ce qu’ils sont présentés eux-mêmes comme de véritables travailleurs. Ils n’ont donc rien à voir avec la figure du propriétaire oisif vivant de ses rentes, ni de l’exploiteur indûment enrichi par la plus-value extorquée aux travailleur·ses mobilisé·es dans le procès de production. Les salarié·es, qui ne sont propriétaires ni des moyens de production, ni du produit de leur travail, ne sont ici que de vagues ombres, des pièces dans un rouage productif qui leur échappe totalement, leur contribution étant purement et simplement minorée. Le roman ne met en effet en valeur que les entrepreneurs, présentés comme des héros animés par la passion du travail et dotés des meilleurs talents. La fiction randienne les transforme en producteurs qui, à ce titre, méritent les profits et les jouissances qu’ils tirent d’un travail présenté comme étant exclusivement le leur. L’appropriation capitaliste est donc ici poussée à son comble, puisqu’elle va jusqu’à absorber le travail lui-même.

Où la puissance d’agir des héros est assiégée…

Comment un tel récit parvient-il non seulement à convaincre mais également à emporter les lecteur·rices – ou du moins un grand nombre d’entre elleux ? Nous l’avons dit, La grève ne se présente pas comme une utopie au sens où Ayn Rand dessinerait une société idéale en gommant ses points de friction et en transformant la réalité. Le roman se déroule dans un monde présenté comme réel, le récit mobilise des descriptions qui lui donnent une dimension documentaire. Les arcanes de l’entreprise, les instances administratives, la technicité du travail, rien de tout cela n’est épargné au·à la lecteur·rice, qui se trouve embarqué·e aux côtés d’entrepreneurs dont l’action, tout à la fois magnifiée et théorisée, est décrite à partir de leur seul point de vue. Les éléments de friction et de conflit qui surgissent entre ces personnages vertueux et ceux qui ne le sont pas sont autant d’occasions données aux héros d’expliciter leurs convictions et de défendre la suprématie de la morale égoïste qui les anime. À ce titre, l’ouvrage se situe à mi-chemin entre le roman et le manifeste, Ayn Rand accordant à ses héros de véritables tribunes. Ces tirades, longues et arides, apparaissent comme des instants de pédagogie, martelée au sein d’une action par ailleurs décrite sur un modèle très cinématographique.

En effet, Ayn Rand n’a pas seulement été philosophe, elle a été également scénariste à Hollywood. Son style littéraire accorde une place centrale aux dialogues et aux scènes d’action – ce qui lui permet, outre une pédagogie de sa philosophie libertarienne, de faire de ses héros et héroïnes des personnages remplis d’humanité. On les voit ainsi s’adonner à des moments de contemplation de leurs œuvres, qu’il s’agisse de la partition musicale inventée par un certain Richard Halley, qui est l’un des leurs, ou du moteur conçu sur la base du « secret de la transformation de l’énergie » découvert par l’énigmatique John Galt, le « meilleur d’entre eux ». Ces moments d’entr’admiration sont les seuls qui leur permettent de s’abandonner, ils apparaissent comme les respirations d’une action toujours prête à rebondir.

L’autre ressort du récit porte sur le propos lui-même. L’action se situe au cœur d’un travail assiégé. Le récit n’est pas seulement haletant et palpitant, il repose sur un élément de vraisemblance qu’il importe de souligner car il invisibilise les rapports de production. Ayn Rand dresse en effet le portrait de ces entrepreneurs capitalistes en travailleurs acharnés et les présente comme les seuls créateurs de valeur. Elle décrit leurs projets d’équipement de réseaux ferroviaires, de conceptions de métaux innovants et de fabrication de machines toujours plus puissantes comme des zones à défendre contre l’adversité – les grandes victimes de la société sont ces géniaux inventeurs. La guerre ici mise en scène est une guerre menée contre la puissance d’agir d’une élite vertueuse par une masse de créatures médiocres protégée par l’État.

Cette représentation alimente des croyances très contemporaines, dont un des avatars se donne à voir dans la « théorie du ruissellement » brandie pour justifier la mise en œuvre de politiques néolibérales. Elle va également de pair avec l’idée selon laquelle les dirigeants seraient « riches parce qu’intelligents », cumulant capital économique et culturel, dans le cadre d’un grand partage entre capables et incapables[3]. Le récit d’Ayn Rand pousse cette logique à son comble, en attribuant à l’élite le génie non seulement des affaires mais aussi du travail. Or l’évidence avec laquelle cette représentation s’impose aujourd’hui, et qui a fait le succès de l’ouvrage, doit être mise en relation avec la dynamique du capitalisme et l’extension du domaine du travail qui lui est consubstantielle.

Qui travaille pour qui ?

Dans ce roman, les frontières entre le travail et le capital paraissent brouillées. Le profit est présenté comme la juste rétribution d’un travail mis en œuvre et monopolisé par les entrepreneurs. La vertu des personnages vient de ce qu’ils incarnent la perspective d’une fusion vertueuse entre propriétaires et managers. Les actionnaires sont présentés dans la première partie du roman comme une assemblée manipulable, un mal nécessaire. La vérité est du côté du travail ; elle est portée par des travailleurs qui ne sont plus la classe ouvrière mais la classe managériale. Ce déplacement du regard est d’autant plus plausible que, de fait, le capitalisme ne fait qu’étendre le domaine du travail en enrôlant la science, la technique et la production culturelle, en un geste qui n’est pas sans rappeler l’idéologie saint-simonienne du premier XIXe siècle.

La participation des classes supérieures à la production de masse des biens et des services ne fait que s’accroître, et ceci dans des fonctions qui ne sont pas seulement celles d’« officiers » qui supervisent et « commandent le travail au nom du capital »[4], mais également dans des fonctions qui contribuent à encadrer toujours plus finement les pratiques de consommation et les modes de vie des travailleurs. En atteste la montée en puissance d’une économie servicielle[5], abusivement qualifiée d’économie post-industrielle, qui tend à être présentée comme soumise des besoins singuliers ou à des usages effectifs. Si tel était le cas, il faudrait que ces usages soient libres, mais en réalité, il n’en est rien. L’organisation de la production des biens et des services se présente comme une organisation générale des besoins[6].

Or cette représentation d’un système de production industrialisé, placé au service des besoins et de désirs de consommations libres, est tenace et entretient le mythe d’une inversion des rapports entre classes sociales. Dans cette perspective, les classes laborieuses ne seraient plus placées au service des classes supérieures mais à l’inverse, en une subversion paradoxale, les premières devraient tout aux dernières. On retrouve cette idée chez Simmel pour qui « la grande entreprise (…) a mis à son service les innombrables énergies scientifiques, techniques, organisationnelles des couches les plus élevées. Le grand chimiste (…) travaille pour la petite paysanne qui cherche un foulard bien bariolé chez le petit commerçant (…) le gros négociant (…) se fait le serviteur du prolétaire le plus indigent ». Il en résulte selon lui une « inversion du rapport estimé typique entre les couches sociales supérieures et inférieures »[7].

Le fait est que la mise au travail des classes supérieures est le propre des sociétés salariales, dans lesquelles les travailleur·ses, privé·es du produit de leur travail, s’entretiennent par l’intermédiaire d’un marché des biens de consommation, auquel iels accèdent par leur insertion sur un autre marché, celui du travail. L’interdépendance entre classes sociales qui en résulte est tout à la fois accrue et dissimulée par des rapports monétaires générant des mystifications. C’est dans cette brèche que s’engouffre l’imagination d’Ayn Rand, qui braque le projecteur sur les entrepreneurs au travail et uniquement sur eux. Par ce saisissant raccourci, la figure du·de la travailleur·se se trouve englobée et absorbée par celle de l’entrepreneur, possédant et compétent. La société est alors censée reposer sur ces héros brillant par leurs travaux et accomplissements et elle doit, pour cette raison, les protéger de la convoitise des médiocres.

La grève pour reprendre le pouvoir

La pensée d’Ayn Rand s’écarte de l’anarcho-capitalisme, qui repose sur le principe d’une société sans État dont les fonctions régaliennes doivent être entièrement prises en charge par le marché. Comme le souligne Sébastien Caré (2009), l’utopie randienne est « minarchiste », en ce qu’elle défend le principe d’un État minimal ayant pour fonction de préserver ce que l’autrice décrit comme les droits naturels et la sécurité des individus[8]. Cette intervention de l’État est supposée reposer sur un cadre objectif s’imposant à tou·tes, sur la base d’un refus de l’usage de la force physique ainsi que de toute ponction fiscale. Cet État minimal est la condition mais également la conséquence d’une société composée d’hommes et de femmes vertueux·ses, imprégné·es d’une morale de l’égoïsme qui ne conçoit de relations humaines que médiatisées par le marché, débarrassées de toute forme de dépendance personnelle. Autrement dit, des relations qui rendent les individus quittes les un·es vis-à-vis des autres, le don et la dette étant ici proscrits.

Dans le roman La grève, Ayn Rand ne décrit pas le fonctionnement d’une telle société mais une stratégie pour la faire advenir. Dans un monde dystopique, ses héros vertueux font l’objet d’entraves qui visent à les brider. Des coalitions, fomentées par des incapables ne parvenant pas à survivre à la concurrence que leur font subir ces « héros », se constituent en groupes de pression auprès de l’État (« Washington »). Ils réclament des taxes, des lois antitrust pour démanteler l’empire de ceux qui ne font que déployer leur talent grâce à leur sens des affaires et leur opiniâtreté au travail. Refusant de continuer à subir de telles atteintes à leur génie, et pour mettre fin à ce cauchemar, ces personnages vertueux en arrivent à se renier eux-mêmes dans des actes qui semblent suicidaires. Ils mettent en œuvre un plan d’auto-sabordage à grande échelle. Une telle initiative est qualifiée de « destructrice » par l’héroïne du roman, Dagny Taggart, ce que John Galt ne manquera pas de lui rappeler[9], non sans ironie, lorsque que celle-ci les rejoindra, à l’issue d’une véritable épopée, dans l’Atlantide où ils se sont réfugiés.

Car tout au long des deux premières parties de ce roman, qui en compte trois, Dagny Taggart refuse de toutes ses forces le principe de la grève. Cette héritière, ingénieure de formation et « vice-présidente en charge de l’exploitation » d’une compagnie de chemins de fer qui n’a aucun secret pour elle, est dotée d’une morale du travail inoxydable tout autant que de compétences qui lui procurent une autorité « naturelle » sur ses ouvriers. Elle ne cache pas son mépris pour son propre frère, Président de la compagnie, qui a préféré s’unir avec des médiocres pour obtenir un monopole d’exploitation ferroviaire, plutôt que de combattre un concurrent nouvellement arrivé sur leur territoire. Elle ne cache pas non plus son estime pour ce concurrent qu’elle considère comme un alter-ego : « Rien ne justifie de détruire les meilleurs. On ne punit pas quelqu’un parce qu’il est bon. On ne peut pas pénaliser la compétence. Sinon, il n’y a plus qu’à s’entretuer, parce qu’il n’y a plus rien de juste dans un tel monde »[10].

Mais sa morale indéfectible et son acharnement à un travail sans limite la conduiront jusqu’à ses semblables. Le roman met ainsi en scène le genre féminin à l’ouvrage, construit comme résistant à la vertu d’égoïsme, avec une héroïne qui s’engage dans le travail à corps perdu. Elle mettra sa vie en danger pour rejoindre ses homologues masculins qui, eux, ont fait le choix de s’économiser en se retirant de l’ancien monde. L’ordre hétérosexuel est donc bien gardé dans ce roman où la raison et la maîtrise demeurent in fine un attribut masculin. Mais quel ne sera pas le soulagement de Dagny Taggart de voir que ces demi-dieux font la grève sans renoncer au travail ! La communauté idyllique qu’ils ont constituée fonctionne comme une pépinière de talents. Elle repose sur la mise en œuvre de leurs idéaux et la concrétisation de leurs projets toujours plus puissants et éblouissants. La grève est active et la compétence déployée sans entraves. Pour autant, cette utopie n’est que transitoire. Leur puissance d’agir a vocation à être déployée à grande échelle. Le roman se termine en happy end et Dagny Taggart participera au sauvetage du vieux monde en voie d’effondrement après avoir été privé de ses talents.

L’utopie de Ayn Rand au prisme des idéologies managériales contemporaines

Soixante ans après la publication de l’ouvrage de Ayn Rand, peut-on trouver trace de cette utopie dans les prescriptions managériales contemporaines ? Depuis le début des années 2000, la « gestion des talents » est devenue une thématique centrale dans les politiques de management. Le développement d’une économie de la connaissance, qui remplacerait celle de la fabrication de produits, produirait une instabilité générale à la fois des modes d’organisation du travail – plus complexes, changeants, réticulaires – et des travailleur·ses. Celleux-ci seraient devenu·es moins fidèles, plus individualistes et se revendiqueraient porteur·ses d’un capital humain en recherche d’investissements[11]. Dans ces conditions, le repérage des talents les plus précieux doit faire l’objet d’une attention particulière. L’enjeu managérial est alors de repérer leur « haut potentiel » à partir de leurs performances, qu’elles soient réelles ou supposées provenir du caractère rare, unique, inimitable des qualités qui leur sont attribuées. L’attention portée à ce club restreint des talentueux·ses dans l’entreprise conduit à leur réserver un traitement spécial au nom de ce qui les distingue de la compétence ordinaire.

De la gestion du personnel à la gestion des talents

L’ouvrage d’Ayn Rand donne à voir des personnages talentueux qui sont aux commandes et se reconnaissent dans leurs œuvres respectives. Pour autant, le talent est frappé du sceau de l’évidence et il demeure indéfinissable, jusque dans l’action managériale. À la définition restrictive des sujets talentueux – qualificatif réservé à un pool limité de quelques personnes «clé » sans lesquelles la performance de l’entreprise est censée être compromise – s’est ajoutée une définition extensive conduisant à des politiques visant à recruter, développer et accompagner les carrières des personnels, dont le nouveau qualificatif de « talent » sonne comme une inversion de la relation salariale. Le management se montre en quête de qualités insoupçonnées qu’il entend déceler et révéler chez ses salarié·es, y compris à leur insu car lui seul en posséderait la définition – il ne s’agit donc pas d’une injonction à être talentueux·euse et à démontrer ses potentialités singulières voire hors du commun, mais plutôt une manière douce d’inviter chacun·e à se laisser définir par une vérité du talent logée dans le regard des évaluateur·rices.

Reste que ces deux définitions, et les pratiques de gestion qui les accompagnent, vont de pair : les un·es sont élu·es et traité·es comme tel·les, les autres doivent s’envisager comme des talents potentiels, sans savoir si le verdict de la grâce tombera au final sur elleux. Plus largement, l’opacité qui entoure la notion de talent est à la mesure de l’impasse dans laquelle mène le raisonnement causal qui prétend attribuer une performance à une compétence. Certaines enquêtes sur les mondes culturels, artistiques et sportifs ont néanmoins tenté d’en cerner les traits distinctifs, tant ces mondes apparaissent propices à l’examen des qualités de celleux qui émergent et s’installent au sommet des hiérarchies. Or le « talent » renvoie autant aux qualités requises par l’activité et reconnues comme telles, qu’aux dispositifs de jugement qui le révèlent et le consacrent. Il est par conséquent réfractaire à la mesure et à l’objectivation car il résulte de la combinaison de multiples facteurs qui conduisent à creuser un léger différentiel de départ[12], il ne pourrait s’attester qu’ex-post, par le résultat distinctif ou la réputation qu’on lui attribue.

Un glissement dans la définition des qualités du travail

L’installation dans le champ des politiques de gestion du personnel de références au talent gagne à être contextualisée parmi les évolutions du rapport entre qualités de la main d’œuvre et emploi. Après-guerre, c’est la qualification qui conduisait à énoncer les qualités reconnues des travailleur·ses. Cette reconnaissance était fondée tant sur la complexité technique des tâches à réaliser que sur des processus sociaux d’appréciation conduisant à des reconnaissances différentielles, autrement dit, pour paraphraser Naville, elle relevait d’« un rapport entre certaines opérations techniques et l’estimation de leur valeur sociale »[13]. La définition de la qualification ne s’élabore pas dans l’atelier, car elle désigne à la fois une valeur d’usage (la maîtrise technique) et une valeur d’échange (le salaire), et ces articulations sont dépendantes d’autres institutions, telles que le système éducatif et les législations régulant le marché du travail.

Le passage du « modèle » de la qualification à celui de la compétence a accompagné un déplacement progressif de l’organisation économique vers des acteurs en charge de la gestion des classifications des experts de branche à l’entreprise, et une redéfinition fondamentale de la définition des postes et emplois sur la base des compétences requises, et non des tâches à accomplir ou des niveaux d’éducation nécessaires. D’autres qualités telles que l’autonomie, l’initiative, la responsabilité, la flexibilité, consacrent une définition plus singulière de la compétence, conduisant à une individualisation de la relation de travail, et à un déplacement du pouvoir d’appréciation des qualités des travailleur·ses vers les entreprises. Ce modèle n’écarte pas pour autant les branches professionnelles qui peuvent concevoir des procédures d’évaluation et de validation des compétences, et encadrer leur reconnaissance. La vulgate de la compétence s’est ensuite diffusée aux institutions scolaires, de formation professionnelle, d’encadrement des demandeur·ses d’emploi, de même que l’impératif de la prise en charge par les travailleur·ses de leur employabilité et de leur formation tout au long de la vie s’est largement instillée dans la vie sociale, conduisant à ce que Thévenot a nommé une « police des qualités »[14].

A qui profite le talent ?

La thématique du talent est à resituer dans le sillage de ces évolutions récentes, l’usage de cette notion produisant de nouveaux déplacements. Elle accentue la singularité du rapport aux qualités professionnelles, et inscrit la découverte de talents dans une forme de quête intérieure. Au-delà des savoirs formels, « savoirs faire » et « savoir être » peuvent faire l’objet de formes d’attestation et de reconnaissance. Le caractère flou du talent le fait sortir du champ de la négociation collective car il occulte la place des institutions dans la production des qualités, et les inégalités d’accès à ces mêmes institutions.

Dès lors, comme le problématise P.-M. Menger, une dissonance fondamentale est à la base de la gestion des talents[15] : elle donne d’une part une valeur positive à l’engagement de l’être au travail, propose une perspective d’accomplissement par la manifestation de qualités personnelles, mais, à l’instar des mondes du sport, des arts et des sciences, cet idéal rencontre des chances de succès et de reconnaissance extrêmement minces et inégales. En ce sens, le talentship peut être analysé comme une étape supplémentaire dans une emprise du capital sur le travail qui ne dit pas son nom : le travail serait une scène de mise en concurrence de talents, dont le seul arbitre serait le marché, au nom de l’adage « que le meilleur gagne ». L’esprit randien n’est pas loin…

Pour conclure, utopie ou dystopie ?

La mythologie du talent reformule un idéal de société où les plus talentueux·ses (désigné·es comme tel·les) gagneraient une supériorité de condition légitimée par leurs mérites[16] spécifiques. Cette perspective conduit à reformuler le principe du mérite dans une nouvelle déclinaison à la fois réductrice et élitiste. Réductrice car le mérite reposerait sur l’entrecroisement de qualités dont l’alchimie serait imprévisible et inexpliquée, ce qui conduit à le naturaliser. Élitiste car orientée vers une forme d’héroïsation propre à légitimer d’abyssales inégalités de revenus. À ce titre, le talent construit le mérite comme a-social non sans faire écho à l’utopie randienne. On se prend alors, nous aussi, à rêver à ce que produirait une grève de l’ensemble des véritables travailleur·ses, la seule à même de montrer combien les rois sont nus – et susceptibles d’être envoyés dans l’espace pour un voyage sans retour.

[1] Ce roman libéral demeure imprégné d’un ordre du genre qui place les hommes en première ligne sur le front du travail. Sa seule héroïne, Dagny Taggart, admirée par ses propres ouvriers mais admiratrice du génie créateur masculin, est l’exception qui confirme la règle androcentrée. On peut faire l’hypothèse qu’elle représente l’alter ego de Ayn Rand et qu’elle joue un rôle de faire valoir du pouvoir créateur masculin – ceci en dépit des valeurs libérales universelles qui sont promues. C’est pourquoi nous utiliserons, dans ce texte, le genre masculin pour désigner ces héros qui sont essentiellement des hommes.

[2] Cité in Sébastien Carré, La pensée libertarienne. Genèse, fondements et horizons d’une utopie libérale, Paris, PUF, 2009, p. 11

[3] Pour reprendre le titre de l’ouvrage de Jack Barnes, Sont-ils riches parce qu’ils sont intelligents ? Classe, privilège et apprentissage sous le capitalisme, New York, Pathfinder, 2016.

[4] Marx K., Le capital. Paris, Editions sociales, ([1867], 1977, p. 243.

[5] Veltz P., La société hyperindustrielle. Le nouveau capitalisme productif, Paris, Le Seuil 2017, p. 35.

[6] Rolle P., Où va le salariat ? Lausanne, Editions Pages Deux, 1997, p. 19-20.

[7] Simmel G., Philosophie de l’argent, Paris, PUF Quadrige [1987], 1999, p. 586.

[8] Carré S., La pensée libertarienne. Genèse, fondements et horizons d’une utopie libérale, Paris, PUF, 2009, p. 253-257.

[9] Rand A., La grève, Paris, Les Belles Lettres, 2013, p. 712.

[10] Rand A., La grève, Paris, Les Belles Lettres, 2013, p. 88.

[11] Capelli P., “Talent Management for the Twenty-First Century”. Harvard Business Review, 86, 2008, p. 74–81

[12] Menger P.-M., « Le talent et la physique sociale des inégalités », in P-M. Menger (dir.), Le talent en débat, Paris, PUF, 2018, pp. 15-99.

[13] Naville, Essai sur la qualification du travail, Paris, Marcel Rivière, 1956, p. 129.

[14] Thévenot L., « Un gouvernement par les normes. Pratiques et politiques des formats d’information », in B. Conein et L. Thévenot (dir.), Cognition et information en société, Paris, EHESS, Raisons pratiques 8, 1997, p. 234

[15] P-M. Menger (2018), Ibid.

[16] Sur la critique de la méritocratie scolaire comme levier de justification des inégalités et de dissimulation des héritages, voir Allouch A., Mérite, Anamosa, 2021 et Pasquali P., Héritocratie : les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite (1780-2020), Paris, La Découverte.