La mise en place des réseaux énergétiques compte parmi les grandes réalisations de l’ère industrielle. Mais au contraire du récit qui s’est progressivement imposé à la conscience collective, cette mise en place n’a en rien été un processus historique linéaire résultant de choix techniques d’une évidence indiscutable. Ce processus qui reste un phénomène en cours a été ponctué tout au long de son développement par des expérimentations, des déviations et des contestations. La configuration actuelle des réseaux procède au moins autant de luttes politiques et d’élans de l’imagination que de contraintes scientifiques ou technologiques.

Fanny Lopez est historienne de l’architecture et des techniques, Maîtresse de conférences à l’école nationale d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-vallée (ÉAVT) – Université Paris Est, Laboratoire LIAT, ENSA Paris Malaquais.

Mouvements (M) : Le déploiement au 19e et au 20e siècles d’infrastructures et de réseaux énergétiques inédits par leur taille s’est accompagné d’un certain nombre de projections utopiques. Pourriez-vous revenir sur ces constructions imaginaires technophiles ?

Fanny Lopez (F.L.) : Si les outils existent depuis la nuit des temps, le terme de « technique » au sens où on l’entend aujourd’hui dans sa dimension productive n’apparait qu’au tournant du XVIIIe et au XIXe siècle. C’est donc une notion assez récente et elle est empreinte d’un imaginaire fort. Pour ce qui est du « réseau », le terme est lui-même porteur d’une ambiguïté que l’on retrouve dans la symbolique des grands systèmes techniques. Étymologiquement, le terme de réseau vient du latin retis, qui signifie le « filet ». Cette tension sémantique persiste jusque dans ses définitions les plus contemporaines. Un réseau permet simultanément la circulation et le contrôle, il signifie à la fois l’abondance et la dépendance. C’est souvent par le biais des réseaux que les ressources ont été capturées, les territoires conquis, que ce soit par le chemin de fer ou les réseaux électriques, ils sont les outils par excellence de circulation des fluides et des flux du capitalisme naissant.

L’historienne des techniques Rosalind Williams a bien souligné le lien qui a existé entre l’idéal de circulation des idées et du savoir porté par les penseur·euses de la période des Lumières et le déploiement des réseaux qui allaient permettre quelques décennies plus tard le développement du capitalisme industriel et financier, reposant sur une plus grande connexion et une accélération du déplacement des personnes et des biens[1]. La mise en place des premiers grands réseaux a souvent été portée par un imaginaire technophile, progressiste, accélérationniste.

Pour Claude-Henri de Saint-Simon et ses disciples, la construction des réseaux était une forme de progrès inséparablement matérielle et spirituelle. Chez les saint-simoniens, il y a une exaltation hallucinante du progrès technique et scientifique, vu comme une dynamique continue et irrépressible. Ils conceptualisent leur « système industriel » à partir de la définition de l’organisme réseau, en faisant une analogie entre le corps humain et le corps social. Dans les années 1830, certains d’entre eux ont produit des textes fascinants où ils rêvent d’enlacer le globe de réseaux de toutes sortes, de chemins de fer, d’or, d’argent, d’électricité, avec l’idée que la technique est porteuse d’émancipation et que par ces nouvelles voies circule l’esprit de Dieu et l’éducation du genre humain ! Antoine Picon a consacré un ouvrage à l’ambigüité des saint-simoniens en termes de progressisme[2]. Pour Prosper Enfantin, notamment, le progrès technique et machinique va permettre de libérer les classes laborieuses des tâches ingrates. Il ne pose cependant pas vraiment la question du partage des richesses ou de la propriété des moyens de production.

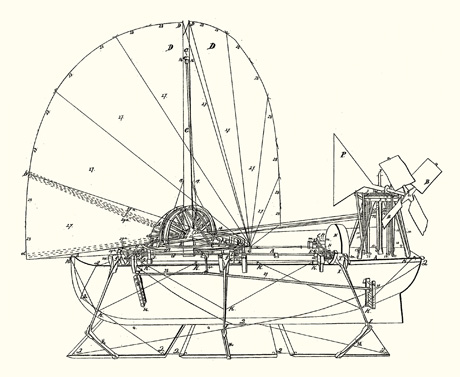

L’utopie technique de la connexion aux réseaux et de la circulation des fluides et des flux d’énergie a donné lieu à des textes très divers en termes de modèles ou de régimes socio-techniques. C’est important de rappeler par exemple qu’il n’y a pas eu de consensus imaginaire sur la très grande échelle des réseaux. Tout au fil du XIXe et du XXe, il existe une utopie de la petite échelle, de la décentralisation, d’une consommation plus économe des ressources. Il faut se souvenir qu’il y a souvent associés à une projection de système technique un projet de société, un mode de consommation, un rapport au travail, etc. Le réseau porte tout un tas d’idéalités sociétales. Le réseau et l’ancrage structurel de ces projections. Alors même que l’on était encore dans une période plutôt préindustrielle, John Adolphus Etzler, un ingénieur allemand immigré aux États-Unis, a par exemple publié en 1833, donc bien avant la mise en place du tout premier réseau électrique par Thomas Edison en 1882, à Manhattan, un ouvrage intitulé The Paradise within the Reach of all Men, without Labour, by Powers of Nature and Machinery. An Address to all intelligent Men (Le paradis à portée de tous les hommes, sans travail, grâce aux pouvoirs de la nature et de la machinerie. Un discours à l’adresse de tous les hommes intelligents). Proche du mouvement du transcendantalisme de Thoreau ou d’Emerson, Etzler produit le schéma d’une machine qui fonctionnerait uniquement avec les énergies du vent et du soleil, même s’il n’utilise pas lui-même le terme de « renouvelable » qui sert à désigner ces énergies aujourd’hui.

Système mécanique autonome de John Adolphus Etzler (1841)

Le développement des réseaux a aussi été porté par des imaginaires plus sombres. C’est notamment le cas du projet Atlantropa, proposé en 1928 par l’architecte allemand Hermann Sörgel, qui apparait comme l’expression paroxystique d’une génération vouant un culte de la grandeur à la puissance de l’énergie. Projet hypercolonialiste de supercontinent reliant l’Afrique à l’Europe, Atlantropa inclut parmi d’autres propositions d’ériger une série de barrages hydro-électriques, dont le plus grand jamais construit serait sur le détroit de Gibraltar, asséchant ainsi partiellement la méditerranée pour libérer des terres arables, de transformer le Congo en lac artificiel, ou encore de relier Berlin, Rome et la ville du Cap par voie ferrée. L’ambition était de répondre à la menace d’épuisement des ressources en charbon et en pétrole nécessitées par les industries européennes. C’est vraiment un projet de géo-ingénierie avant l’heure. Ce qui est marquant, c’est que ce projet repose sur l’idée d’un grand réseau intercontinental interconnecté alors que dans les années 1930, les réseaux se caractérisent par une grande hétérogénéité. Il n’existe pas encore dans les pays européens d’interconnexion électrique à l’échelle nationale, quant à l’interconnexion entre pays ou entre continents, elle relève encore de la prospective technique.

Projet Atlantropa de Hermann Sörgel (1928)

L’apparition des grands réseaux a ainsi profondément bouleversé la façon de penser et d’organiser la ville et le territoire. L’imaginaire des architectes et des urbanistes a été fortement impacté par cette nouvelle condition technique et les possibles qu’elle permettait en termes d’aménagement et d’habitabilité. Le réseau va être aux centre des projections urbaines et spatiales. Il est la nouvelle donnée pour penser l’urbanisme. Au milieu du XIXe, il faut en effet à la fois assurer la bonne intégration des différentes infrastructures de réseau dans l’environnement urbain, pour éviter qu’un mille-feuilles de conduits enchevêtrés ne défigurent la ville, et leur fonctionnalité optimale en termes de circulation des flux et d’accessibilité. Le système de voirie présenté pour Barcelone en 1867 par Ildefonso Cerdà, premier théoricien de l’urbanisme, prévoit ainsi d’intégrer tous les services : eau potable, déchets, énergie. Dans son célèbre ouvrage Théorie générale de l’urbanisation (1867), Cerdà s’enthousiasme pour une adaptation matérielle de la ville aux infrastructures de réseau, condition de l’avènement de la ville du XXe siècle où sera assurée la commodité du plus grand nombre. Pour Cerdà, à l’image du corps humain, la maison engage elle aussi un rapport de circulation, de consommation et d’excrétion de flux avec l’extérieur. Il faut donc que chaque îlot soit connecté à une matrice infrastructurelle permettant la gestion de ces échanges de flux.

Le réseau est support d’utopie urbaine, c’est le cas de l’urbaniste Soria y Mata qui conçoit en 1882 ce qu’il appelle une « cité linéaire », qui servira de modèle pour la construction du quartier « Ciudad Linéal » à Madrid, où l’ensemble des services sont rassemblés dans l’épaisseur de l’axe ferroviaire central le long duquel le territoire urbain est organisé en plusieurs bandes, chacune affectée à une fonction différente : commerces, institutions éducatives, artisanat et industrie, agriculture. Ce modèle de ville monodimensionnelle et longiligne permet une extension indéfinie et une connexion des différents centres urbains entre eux. Ce modèle réticulaire sera en partie repris par des architectes et des urbanistes russes comme Nikolaï Milioutine, Mikhaïl Barsch, Ivan Léonidov ou Moissei Guinzbourg qui projettent de couvrir le territoire de la jeune Union Soviétique d’un maillage de câbles électriques permettant de rendre l’ensemble du territoire exploitable. Pour certains, rassemblés sous la bannière du désurbanisme, le réseau électrique est conçu comme l’outil majeur d’une entreprise d’aménagement du territoire qui doit conduire à la dissolution des villes traditionnelles, remplacées par une fédération de communautés et coopératives industrielles et agricoles de petite échelle qui viendraient se greffer sur les mailles d’un réseau électrique centralisé. L’extension des réseaux électriques entrainerait ainsi une disparition des villes en tant que telle, ce qui est paradoxal puisque historiquement, comme beaucoup d’autres systèmes techniques, les réseaux ont abord été développés au cœur de zones urbaines.

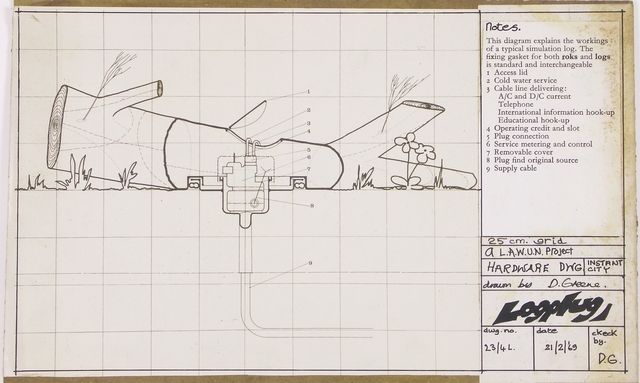

Dans les années 1960-1970, le mouvement de l’architecture radicale va aussi jouer avec les réseaux. Ce sont sans doute les architectes des groupes avant-gardiste italiens et britanniques Archizoom, Superstudio et Archigram qui vont pousser à leur paroxysme l’idée d’une dissolution complète de la ville, comme l’a montré Dominique Rouillard dans son magnifique ouvrage Superarchitecture, le futur de l’architecture 1950-70 (2004). L’architecture disparaît au profit d’une grille infrastructurelle. Archigram imaginent un monde où les infrastructures sont invisibles et intégrées dans l’environnement naturel, prenant la forme d’un tronc d’arbre ou d’un rocher. Des points de connexion (appelés Rokplug ou Logplug) permettraient l’accès à un maillage infrastructurel universel capable de fournir du courant continu ou alternatif, de l’eau froide et des informations internationales. Pour obtenir ces services, il suffirait de passer commande en insérant sa carte de crédit. Avec Archigram, le territoire contient et devient l’infrastructure en tout point. Habiter ne signifie plus résider, mais communiquer, tandis que le·la citadin·e-résident·e devient un·e simple abonné·e au réseau. Cette vision d’un nomadisme généralisé est à ce moment-là synonyme d’émancipation individuelle, il n’y a aucune inquiétude quant à une forme de « Big Brother » qui pourrait retourner le réseau contre ses utilisateur·rices en collectant des données, par exemple. En 1969, le groupe d’architectes Superstudio propose une conception différente d’infrastructure universelle débarrassée de tout édifice particulier, qu’iels nomment « monument continu ». Ce monument aux angles droit, constitué d’un carrelage blanc absolument uniforme, couvrirait l’entièreté du territoire et donnerait accès à des services via une forme de prise universelle. Mais il s’agit-là d’une vision déjà beaucoup plus inquiétante et dystopique, comme une forme de dénonciation de la puissance techno-morphique du capitalisme et de ses réseaux. L’architecture se réduit à la prise de courant.

Diagramme d’un “logplug” d’Archigram (1969)

Urbanistes et architectes ont ainsi fait du réseau un vecteur de projets d’aménagement urbain extrêmement variés. Tous ces projets ont pourtant en commun de reposer sur une utopie de l’abondance. Dans la majorité des cas, le réseau est pensé comme un outil de solidarité entre les territoires, avec l’idée que le développement d’un espace donné n’est plus conditionné à l’existence locale de ressources puisque le réseau permet de rendre celles-ci universellement disponibles. On est donc aux antipodes de la notion que la croissance peut avoir des limites.

M : Ce ne sont pas seulement les réseaux qui ont enflammé les imaginations, mais aussi les sites de production énergétique. Les premières installations nucléaires promettaient par exemple « le miracle d’une ‘centrale aux champs’ réalisant une « rupture avec cette fatalité architecturale qui depuis le XIXe siècle accumule les traumatismes industriels dans le paysage français », comme l’a écrit l’architecte Claude Parent. Que reste-t-il de ces expectatives ?

F.L. : Les grandes centrales de production électrique véhiculent un imaginaire extrêmement fort. Les stratégies de mise en visibilité de ces centrales n’ont cependant pas toujours été univoques. On a parfois préféré camoufler ces édifices, par exemple sous la forme d’un château fort médiéval, comme la petite centrale hydro-électrique de Trezzo d’Adda en Italie, construite en 1906, ou sous la forme d’un monastère, comme les centrales suisses de Palü et Küblis, qui datent de 1927.

Mais au moment où s’opère un saut d’échelle avec l’accélération du projet modernisateur des trente glorieuses, l’esthétisation et la monumentalisation gagne de nombreuses unités industrielles qu’elles soient hydro-électriques, thermiques ou nucléaires : la modernité se montre, s’assume, elle doit emporter les foules, séduire, convaincre. Ces grands monstres de béton portent toute l’idéologie bâtisseuse et productiviste de l’entre deux puis de l’après-guerre. Ils expriment à la fois la puissance de l’État central par rapport aux autorités locales et à la population, et celle de la nation française par rapport aux autres pays, notamment par rapport aux colonies. Ce sont des objets techniques qui font partie intégrante de la construction d’une forme de roman national. Leur grandeur a imposé des certitudes, elle a un effet d’intimidation, de réduction au silence préventive de toute contestation, de toute alternative. Ces grands objets techniques du XXe siècle ont transformé en profondeur les territoires. Ce sont souvent des centaines et des centaines d’hectares qui ont été modelés par ces gigantesques installations infrastructurelles. Il peut donc sembler impossible de revenir en arrière, on les fait au contraire fonctionner jusqu’à leur dernier souffle. C’est aussi cette question d’échelle qui rend difficile d’envisager leur démantèlement, alors même que ces géants sont extrêmement fragiles, de vieillissants zombies de l’anthropocène…

La mise en visibilité de ces sites est donc un enjeu fondamental, qui fait l’objet d’une communication extrêmement maîtrisée. L’inauguration des premiers sites hydro-électriques en France étaient par exemple organisée comme un grand événement public, toute la population environnante venait voir la mise en eau du barrage, du village… La fabrique d’un imaginaire positif autour des sites nucléaires est aussi d’emblée l’une des priorités d’EDF. Au début des années 1960, la direction de l’Aménagement d’EDF ouvrait le chantier de la première centrale nucléaire française, à Chinon, tous les dimanches aux visiteur·euses. Un belvédère a été construit qui dominait l’ensemble des installations, proposant des maquettes et des plans de la zone industrielle. Des agents EDF en retraite accompagnaient les curieux·ses à bord de bus. Mais c’est à la fin des années 1970 que le « tourisme industriel » s’est vraiment développé. L’augmentation de la fréquentation touristique est même devenue un argument pour faire accepter aux populations locales la construction d’une centrale à proximité. À Chinon, les retraités chargés d’assurer les visites ont été remplacés en 1979 par des hôtesses spécialement recrutées. En 1986, la revue Urbanisme a publié un dossier intitulé « Tourisme innovant » où Eurodisney, le Parc Astérix et le parc nucléaire étaient qualifiés de « nouveaux gisements touristiques ». Après l’accident de Three Mile Island (1979), de Tchernobyl (1986), de la montée de la contestation du nucléaire dans les sociétés civiles, ces visites sont devenues plus encadrées et ont connu un net ralentissement avec la mise en place du plan Vigipirate, en 1991. Se pose aujourd’hui la question de la patrimonialisation des centrales, dont certaines bénéficient actuellement du label « Patrimoine architectural du XXe siècle ». Il y a tout un imaginaire technique et architectural à mobiliser pour l’après…

Les hôtesses de la centrale de Chinon (1979)

Ce travail d’utopisation des centrales a été essentiel à l’acceptation du développement de l’énergie nucléaire. On peut dire qu’il a été couronné de succès, car malgré les explosions à Hiroshima et Nagasaki, ou les catastrophes comme celle de Tchernobyl, que restitue à travers mille voix Svetlana Alexievitch dans son ouvrage La supplication : Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse (1997), en France l’énergie nucléaire garde une image fortement positive, avec l’idée notamment que c’est une énergie propre dont l’abondance continuera avec le développement des EPR, des microcentrales nucléaire de poche… Que le risque est minime et vaut le coup d’une certaine façon.

Les imaginaires associés à la fermeture et au démantèlement des centrales restent très marginaux, dévalorisés. Cela reste un récit mineur alors même qu’il serait plus que jamais nécessaire de mettre en avant les savoir-faire associés à la réparation, à la transformation des sites, en lien avec le ralentissement de nos consommations. A l’heure où ce qui est en jeu est l’habitabilité de la planète, l’hégémonie économique et culturelle néolibérale nous presse encore de croire que le dépassement de la crise organique du capitalisme viendrait par le salut de ses forces internes que sont l’innovation, la transition orientée croissance verte, numérique et nucléaire. C’est effrayant.

M : En réaction au développement des « macro-systèmes techniques » que constituent les réseaux énergétiques, de nombreux dispositifs utopiques ont vu le jour. Plutôt conçus à l’échelle micro de l’habitation individuelle, ces dispositifs visent à l’autonomie ou à l’autosuffisance dans la production et la consommation des ressources nécessaires à l’habitat. Quels en ont été les exemples phares ? Quels principes ont présidé à leur conception ?

F.L. : Les utopies de déconnexion des réseaux, d’autonomie énergétique et de décentralisation sont aussi anciennes que les réseaux eux-mêmes. Elles répondent à des préoccupations très diverses et prennent des formes très variées, comme je l’ai montré dans mon livre : Le rêve d’une déconnexion, publié en 2014.

L’un des premiers objectifs qui va motiver le développement d’unités énergétiquement autonomes est d’assurer l’habitabilité des zones, notamment rurales, où les réseaux sont absents. En 1912, Thomas Edison annonce ainsi le résultat d’une décennie de recherche : une maison énergétiquement indépendante des réseaux, dont le premier exemple est le manoir d’Edison lui-même à Llewellyn Park, dans le New Jersey. En 1922, Edison s’associe à Henry Ford pour proposer une « Arcadie industrielle autosuffisante » à Muscle Shoals, dans l’Alabama. Il s’agit de construire un petit barrage hydroélectrique qui permettrait d’assurer l’autosuffisance énergétique de toute une communauté, composée de maisons, d’ateliers, d’usines, de terrains agricoles et de centre culturels. Mais The Muscle Shoals Project est rejeté par le congrès en 1924, et la maison autonome d’Edison sombre elle aussi rapidement dans l’oubli le plus total.

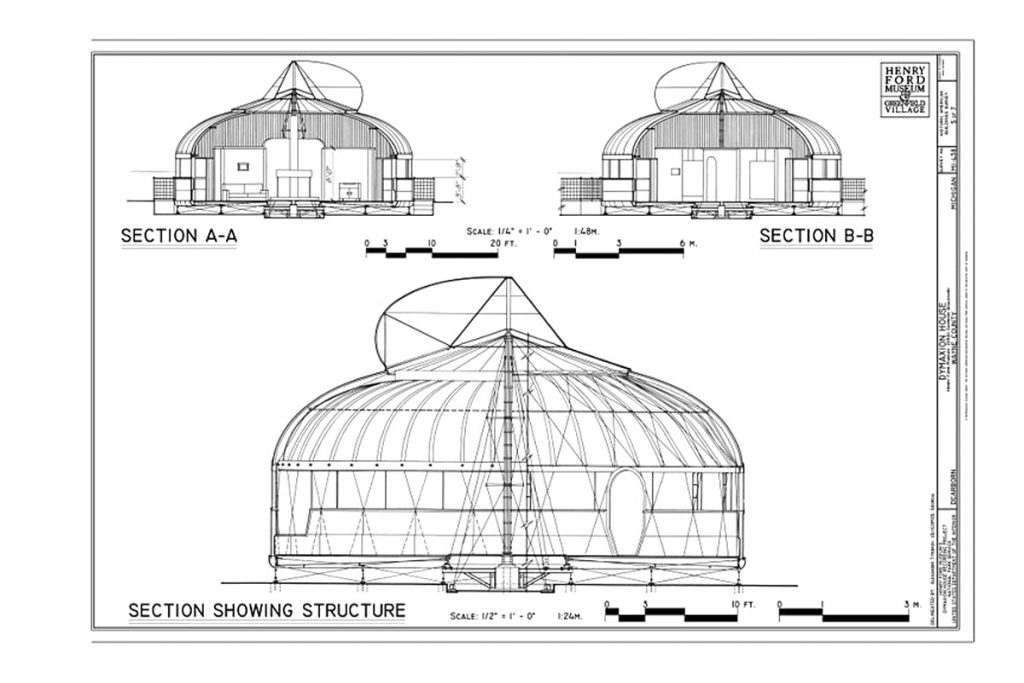

Un autre projet visant à permettre la satisfaction des besoins élémentaires par une habitation déconnectée des réseaux est la célèbre Dymaxion House, conçue par Richard Buckminster Fuller en 1928. Celle-ci devait pouvoir être transportée par voie aérienne jusque dans les territoires les plus reculés, et construite en huit heures par une petite dizaine d’ouvriè·res. Malgré la production d’une douzaine de prototypes et l’intérêt réel porté au projet par la Phelps Dodge Corporation, les limites techniques de l’époque et le coût trop onéreux de production par unité n’ont pas permis à cette initiative de prospérer. Les conceptions de Fuller ont toutefois eu une influence majeure et durable sur l’imaginaire autour de l’habitation autonome. Par exemple, l’idée de mobilité comme réponse possible à une absence de réseau a été reprise par John Frazer, qui propose en 1969 des modèles de caravane énergétiquement autonome, la Mobile Autonomous Dwelling Facility. Ces maisons mobiles, ancêtres des tiny house (maison minuscule), peuvent être facilement tractées sous une forme compacte sur la route pour être ensuite dépliées lors des arrêts. Aucun modèle ne verra pourtant jamais le jour.

Diagramme de la Dymaxion House de Richard Buckminster Fuller (1928)

Un deuxième objectif qui motive la construction d’habitats énergétiquement autonomes est la question environnementale, surtout à partir de la crise énergétique des années 1970. La contre-culture qui se développe dans les années 1960-1970 va remettre frontalement en cause le mythe de l’abondance. Un certain nombre de projets vont chercher à découpler l’autonomie de tout appareillage technologique lourd, synonyme d’une consommation excessive de ressources. Ils vont privilégier des modèles d’habitations autonomes capables d’être construits à peu de frais et sans compétences particulières, une « architecture sans architecte ». La communauté de Drop City, dans le Colorado, est l’une des premières, dès 1965, à expérimenter la construction de « zomes » à partir de panneaux géométriques en matériaux recyclés ou peu coûteux. L’expérience périclitera néanmoins au bout d’une dizaine d’années. Un groupe d’étudiant·es et d’architectes de l’université McGill de Montréal développeront quant à eux en 1972 le projet d’une Ecol House, similairement fabriquées à partir de matériaux récupérés, mais qui ressemblera davantage à un abri de survie qu’à une unité durablement habitable. La réduction des coûts de production et l’autoconstruction entrainent une baisse des standards de vie. Le concept d’Earthship (vaisseau terrestre) développé à partir de 1970 par l’architecte états-unien Michael Reynolds, dont la construction est basée sur la récupération de pneus et de canettes, et qui vise à l’autosuffisance énergétique totale, a cependant connu un succès considérable. Plusieurs modèles ont vu le jour dans les années 1980, et Reynolds a désormais acquis une renommée internationale. Plus de 3000 Earthships existent aujourd’hui à travers le monde, et le site d’Earthship Biotecture, qui propose des stages de construction très chers, des locations ou des ventes d’Earthships, affiche une activité débordante.

« Zomes » à Drop City, dans le Colorado (1965)

Un exemple d’Earthship de Michael Reynolds au Nouveau-Mexique (2012)

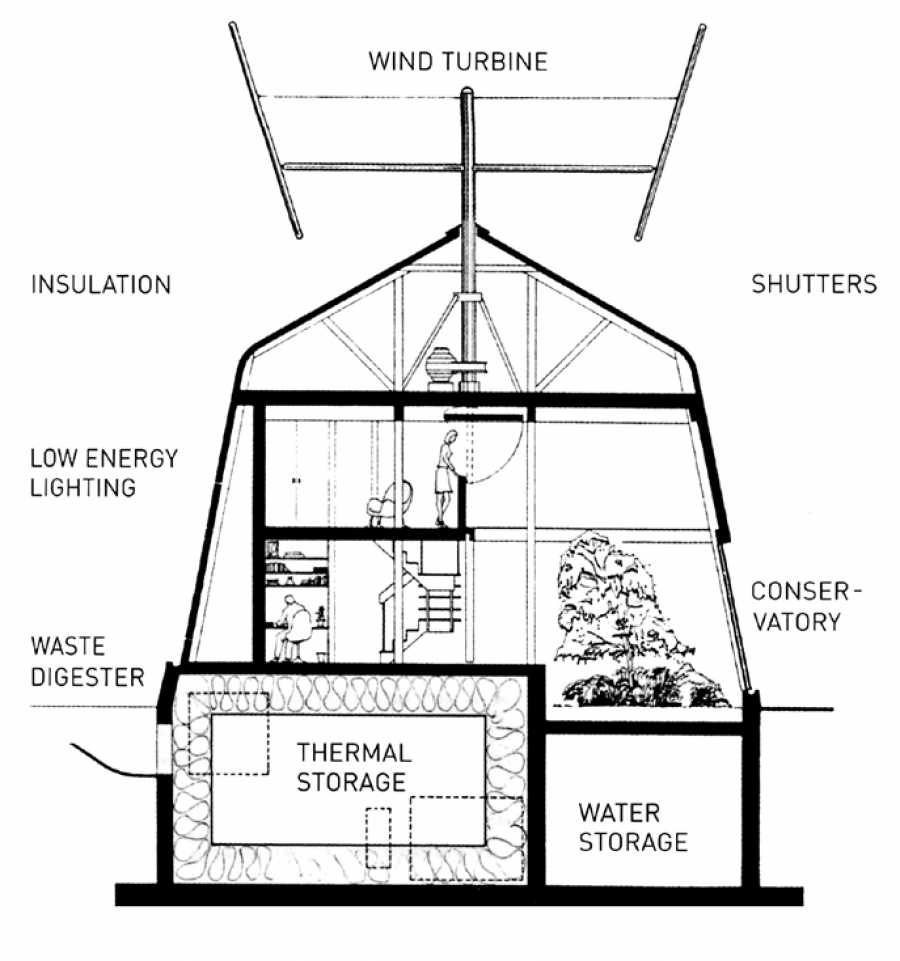

D’autres projets ont au contraire suivi la voie d’une surenchère technologique pour répondre aux préoccupations environnementales. En avril 1966, l’architecte italien Paolo Soleri propose carrément de quitter la planère Terre en concevant Asteromo, une ville solaire en orbite dans un système d’autosuffisance totale appelée « écologie artificielle » ou Arcology. Cet astéroïde conçu pour être le plus compact possible doit pouvoir contenir une population de 70 000 habitant·es. Le projet qui a sans doute le plus marqué les années 1970 est celui de l’Autonomous Housing Project, développé au sein de l’université de Cambridge par le britannique Alexander Pike. Ce projet vise à résoudre les problèmes techniques posés par la conception d’un habitat autosuffisant sans sacrifier le confort domestique. Une maquette de la maison est dévoilée pour la première fois à Londres, en 1972. La structure est en bois et en acier. Le prototype présente une surface de 70 m² répartis sur deux étages, auquel s’ajoute un jardin intérieur de 35m² isolable par des parois mobiles. Une éolienne est installée sur le toit pour fournir les besoins en électricité, tandis que le chauffage est assuré par du solaire passif et par une installation géothermique. L’eau est conservée en citerne, les eaux grises sont traitées par un système de purification, puis évaporées. Les déchets organiques doivent servir à produire du méthane. Le projet est cependant abandonné en 1978, jugé démesurément ambitieux par le Science Research Council qui ne lui renouvelle pas sa subvention.

Diagramme de l’Autonomous Housing Project d’Alexander Pike (1974)

Une troisième raison qui a motivé le développement de l’habitat énergétiquement autonome est son potentiel émancipatoire. Dans La Conquête du Pain (1892), Pierre Kropotkine explique par exemple qu’il faut assurer une « base arrière » autogérée qui permette à la population de satisfaire ses besoins élémentaires afin de pouvoir se consacrer librement à la lutte révolutionnaire. Dans sa brochure Jedermann Selbstversoger ! (Tous autosuffisants !), l’architecte, paysagiste et urbaniste Leberecht Migge développe lui aussi l’idée que l’autosuffisance est la condition pour se libérer du système capitaliste. Dans les années 1970, l’architecte Michel Rosell investit l’habitation autonome d’une subversivité sociale intégrale. En 1976, il présente son mémoire de diplôme d’architecte où il décrit une habitation collective, « La Grange aux Ardents » : édifice-sculpture de 400m² d’architecture fantastique inspirée par le dadaïsme, le surréalisme et le situationnisme, elle est présentée par lui comme une psychanalyse d’action directe, un manifeste contre l’enfermement humain. Rosell entame sa construction dans les années 1980, sur un site qu’il va nommer Université d’écologie appliquée et solidaire (UEAS) et qui accueillera de nombreux stagiaires et étudiant·es du monde entier. Aujourd’hui rebaptisée Espace de recherche sur les arts et l’architecture (Eraa), « La Grange aux Ardents » est en cours de finalisation.

Il y a enfin une dimension féministe dans la remise en cause des grands systèmes techniques et la recherche d’une forme d’habitat autonome. On peut le voir dans la construction de communautés lesbiennes, gays et queers aux États-Unis dans les années 1970, et aussi aujourd’hui, où il est question de la réappropriation et du détournement de savoirs. Par exemple, à San Francisco, en 1978, un groupe de charpentières monte le collectif Seven Sisters pour parler de question de mécanique, de thermodynamique, pour s’approprier des champs et des domaines desquels les femmes ont été longtemps mises à l’écart alors même qu’elles ont participé activement à leur développement. La pensée aménagiste est avant tout viriliste, il y a une pensée de l’infrastructure qui repose sur un imaginaire et une idéologie sexiste, androcentrée et anthropocentrée. L’ingénierie civile vient de l’ingénierie militaire, c’est l’art viril de la guerre. Au tournant des années 1980, bon nombre de mouvements antinucléaires étaient aussi des mouvements féministes, comme le Greenham Common Women’s Peace Camp (1981), où 30 000 femmes avaient bloqué l’accès à un réacteur nucléaire en faisant une chaîne humaine autour de sa clôture périphérique. C’est à cette époque aussi que les études féministes et de genre se structurent et s’institutionnalisent. Ces études féministes percutent l’histoire des techniques et ouvrent de nouvelles perspectives critiques, telles que l’écoféminisme qui montre les liens entre les oppressions de genre, sexistes, racistes et l’exploitation de l’environnement. Un certain nombre d’expérimentations collectives féministes s’emparent du champ des techniques pour proposer d’autres manières de faire en matière de construction et d’aménagement.

Participantes au Greenham Common Women’s Peace Camp encerclant le périmètre de clôture d’un site de l’OTAN destiné à accueillir des missiles à tête nucléaire (1981)

Il faut noter que si la plupart des projets d’habitations énergétiquement autonomes sont conçus à l’échelle de la maison individuelle ou de la petite communauté, la poursuite de l’autonomie énergétique n’est pas du tout incompatible avec des dynamiques beaucoup plus collectives, impliquant même un certain degré d’aménagement du territoire. L’exemple le plus célèbre de ce type d’utopie à l’échelle territoriale est sans doute de celui de Broadacre City, imaginé en 1932 par l’architecte états-unien Frank Lloyd Wright : ce projet propose la recomposition d’un tissu de proximité (petites industries, fermes agricoles, écoles, loisirs…) fondé sur un système de communication multidirectionnel et de micro-réseaux et infrastructures énergétiques, il propose une connexion à minima. Mais c’est loin d’être le seul projet de ce genre. En 1973, notamment, Day Chahroudi et Steven Wellesley-Miller, codirecteurs du laboratoire d’énergie solaire du Massachussetts Institute of Technology (MIT), proposent un projet d’habitat semi-collectif appelé Bioshelter-Total Energy System. Il s’agit d’un ensemble d’habitations autonomes sous enveloppe climatique. L’objectif est de permettre, par la régulation thermique et la création d’un microclimat rendue possible par des enveloppes très techniques d’optimiser l’autonomie énergétique à l’échelle de vastes ilots. Dans les années 1980, l’architecte français Yona Friedman théorise quant à lui l’autarcie à l’échelle d’un plus vaste territoire, sous la forme de « cités-états », petites agglomérations autosuffisantes combinant activités agricoles et habitat urbain. Autour de la même époque, deux autres architectes françai·ses, Jeanne-Marie et Georges Alexandroff, critiquent ouvertement l’idée que l’autonomie énergétique serait à réaliser à l’échelle de l’habitation individuelle. Iels soulignent qu’une multiplication d’unités autonomes consommerait rapidement un espace considérable et s’avérerait d’un coût énergétique prohibitif par rapport à des structures dont la mutualisation serait réfléchie pour optimiser le captage, le stockage et le partage de l’énergie. Les Alexandroff militent ainsi en faveur de la création monuments auto-énergétiques, et pour un renouvellement des imaginaires infrastructuraux, travaillant notamment sur des objets énergétiques multifonctions. Tous ces projets posent cependant la question de savoir jusqu’où aller dans le partage des services : à partir d’une certaine échelle, quelle forme de gouvernementalité pour gérer ces services communs ? Quoiqu’il en soit, les façons d’envisager l’autonomie énergétique se révèlent extrêmement diverses en termes d’échelle, de degré de sophistication technologique et d’implication personnelle des habitant·es. Il n’y a pas de modèle unique et c’est cela qui est passionnant : la diversité infrastructurelle.

M : La plupart des utopies architecturales ou urbanistiques en rupture avec le modèle dominant de la dépendance aux réseaux n’ont pas dépassé le stade du prototype, ou de la concrétisation de courte durée. Quel obstacles expliquent cette difficulté dans le passage de l’utopie à la réalité ?

F.L. : Il est important de souligner que les choix en termes de ressources, de technologie et de mode de gestion dans la production et la distribution de l’électricité n’ont jamais relevé de l’évidence, mais résultent de décisions historiques qui auraient pu être tout à fait différentes. Dans leur ouvrage Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus (2019), Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou mettent bien en évidence cette contingence de l’Histoire. Cela permet de relativiser le récit un peu univalent et linéaire qui reste dominant aujourd’hui concernant le développement des grands systèmes techniques. C’est intéressant de se souvenir que ces systèmes étaient à un moment donné des utopies complètes, dont rien ne laisser forcément présager l’avènement sous leur forme actuelle. A l’origine, ces systèmes (que l’on parle de la forme technique, de leur échelle ou de leur modèle de gouvernance) n’étaient pas plus valables que d’autres. En termes de faisabilité technique, le fait que la massification de systèmes énergétiques décentralisés ne soit pas apparue comme une ligne crédible est également dû à des choix d’époque et non à la maturité ou à l’immaturité de telle ou telle technologie. Le savoir dont on disposait sur le nucléaire dans les années 1950 était très limité. Le développement de l’industrie nucléaire a été ponctuée d’échecs retentissants. Le choix du nucléaire a réduit, décrédibilisé, marginalisé un grand nombre d’autres réalisations dont les perspectives étaient pleines de promesses, ou en tous cas qui n’étaient pas plus farfelues que celles qui ont été finalement adoptées.

Concernant la gouvernance de l’énergie électrique, François-Mathieu Poupeau rappelle que fin XIXe-début XXe siècle, les communes avaient des marges de manœuvre relativement importantes par rapport aux entreprises de production d’électricité, pas seulement dans les campagnes mais sur l’entièreté du territoire[3]. Elles étaient notamment en droit d’imposer à ces entreprises un partage de leurs bénéfices. À Marseille ou à Paris, par exemple, une part non négligeable des bénéfices de l’entreprise électrique revenaient à la commune. Petit à petit, les grands corps d’État, polytechniciens en première ligne, et les grands groupes industriels vont progressivement promouvoir une gestion très centralisée et retirer aux communes le pouvoir qu’elles avaient. En 1946, au moment même de la création d’EDF, à la tête même d’EDF, certains ont défendu une gestion de la distribution d’électricité très décentralisée. EDF aurait quand même été une entreprise nationalisée fournissant un service public, mais la distribution d’électricité aurait beaucoup plus été pilotée à partir des territoires, avec notamment des établissements publics de distribution. Ces résistances à la décentralisation persistent encore aujourd’hui, alors même que l’autonomie et les micro-réseaux deviennent des outils du capitalisme urbain menaçant de créer des espaces réseaux à deux vitesses, à rebours de la conception historique de service public. Dans les années 2010, le major de la construction Bouygues a ainsi initié un projet qui s’appelait Autonomous Building Concept, c’était un produit immobilier d’ilot autonome. Mais ils ont dû y renoncer car Enedis possède le monopole sur la distribution de l’électricité, monopole renforcé dans le cadre des lois de 2017 sur l’autoconsommation individuelle et collective. L’autoconsommation collective comme outil de politique énergétique locale s’est ainsi retrouvée très fortement entravée par une réglementation qui reste extrêmement structurante.

D’autres pays ont fait des choix très différents. En Allemagne, par exemple, une gestion municipale et communale de l’électricité par les Stadtwerke est un phénomène plus répandu qu’en France. En Allemagne, plus de la moitié des EnR appartient aux citoyen·nes, qui sont à la tête de 15 % de l’électricité allemande. Aux États-Unis, la libéralisation du marché de l’électricité a été très radicale et a donné lieu à des exemples très divers de réappropriation de la distributions : on retrouve des coopératives énergétiques citoyennes mais aussi des entreprises privées spécialisées dans de l’immobilier de luxe. À Londres, beaucoup de projets résidentiels un peu chics ont développé leur centrale de cogénération au gaz en bénéficiant de financements pour installer des infrastructures capables d’assurer les trois-quarts, voire l’intégralité de l’autonomie électrique du quartier. Il est vrai que ces centrales n’ont souvent pas été activées parce qu’en réalité le gaz coutait plus cher que le prix de l’électricité fournie par le réseau classique. J’ai explicité tous ces exemples dans mon livre l’Ordre électrique (2019).

Ces débats sont assez clivants parce que derrière la question de la technique, il y a des projets de société, des imaginaires qu’on essaie peut-être volontairement d’instrumentaliser comme étant radicalement différents : on aurait le choix seulement entre la bougie ou la 5G. Il y a quand même un panel assez vaste d’alternatives entre les deux. C’est assez catastrophique de constater que la diversité infrastructurelle a décrue, qu’il y a eu une homogénéisation à outrance des mondes techniques. On pourrait imaginer aujourd’hui des systèmes hybrides grande échelle/petite échelle, il faudrait arriver à penser la diversité infrastructurelle avec un peu de souplesse, ce qui demandera du temps et des expertises techniques, territoriales, etc., mais il y a aujourd’hui tout un ensemble de crises qui nous poussent à revoir en profondeur la matrice infrastructurelle et peut être à penser l’inversion de sa hiérarchie historique.

M : Les années 2000 ont vu un tournant dans le soutien accordé par les acteurs publics et privés aux projets visant à une forme d’autonomie ou de décentralisation énergétique. Qu’est-ce qui a motivé ce retournement ?

F.L. : C’est peut-être d’abord lié à une progression des craintes de la catastrophe environnementale et climatique qui monte. Dès les années 1980-1990, un certain nombre de sites d’habitat participatif ou d’éco-quartiers ont vu le jour dans les pays du nord de l’Europe, comme ceux de Malmö, de Hammarby ou de Björkhagen en Suède, et celui de EVA Lanxmeer aux Pays-Bas. Il y a aussi eu des projets architecturaux citoyens portés par des municipalités. En France, l’intérêt pour ces questions est arrivé un peu plus tardivement. C’est au fil des années 2000-2010 que le terme d’autonomie et les débats qu’il suscite ont été repris par le mouvement de la décroissance, et que la notion de développement durable a commencé à gagner le milieu institutionnel de l’architecture et des politiques publiques de l’urbain.

Ce retournement est aussi lié à l’expansion du numérique et à l’apparition des smart grid (maillage intelligent), qui permettent des flux bidirectionnels : l’électricité ne va plus seulement des sites de production aux consommateur·rices, mais elle peut être renvoyée dans le réseau général. Cela signifie que le réseau peut récupérer de l’énergie à partir des productions d’énergie renouvelables locales, ce qui est extrêmement intéressant pour Enedis ou RTE, en dépit des certitudes plus ou moins feintes sur le productivisme EPR qui laissent perplexe. Le principe de la smart grid permet ainsi une optimisation des réseaux par un équilibrage de la distribution énergétique en temps réel. La bidirectionnalité des flux marque une certaine évolution technologique et conceptuelle, mais pas un changement fondamental de paradigme : il s’agit davantage d’une sophistication des réseaux que d’une rupture ou d’une transition infrastructurelle.

Aux États-Unis, la situation est un peu différente du fait notamment que les réseaux électriques sont en bien plus mauvais état qu’en Europe, où les investissements publics pour les maintenir ont quand même été beaucoup plus importants. Là-bas, les micro-réseaux s’envisagent davantage comme un dispositif de secours du réseau électrique général. La structure de la réglementation et de la tarification électrique fait que ces micro-réseaux privés doivent payer extrêmement cher la connexion au réseau électrique traditionnel en cas de blackout ou de problème. Certains de ces micro-réseaux, notamment le réseau CoopCity, dans le Bronx, à New-York, contestent de plus en plus ce système de tarification et menacent de se déconnecter du réseau général en faisant valoir que c’est plutôt celui-ci qui serait perdant. On voit bien à quel point c’est un bouleversement pour les opérations historiques de distribution qui se rémunèrent de plus en plus sur la maintenance et sur le coût de l’interconnexion.

Un autre phénomène relativement récent est que les centrales de cogénération biomasse ou gaz participent désormais, au même titre que la construction de musées dans les années 1990, à des programmes de régénération urbaine. Les centrales sont pensées comme les monuments d’une urbanité renouvelée, comme des vecteurs de gentrification d’anciens territoires des périphéries urbaines. On passe de « l’infrastructure tuyau » à l’infrastructure espace public. À Barcelone, par exemple, le quartier 22@ qui était une zone extrêmement industrielle a été entièrement réaménagé et réhabilité autour d’une centrale d’incinération qui a fait l’objet d’un gros effort d’esthétisation : on a créé des parterres face à la mer, les gens piqueniquent, font du vélo ou se baignent juste en face de la centrale. À Hambourg, au cœur du quartier de Williamsburg en pleine gentrification, un ancien bunker a été transformé en centrale de cogénération au gaz qui produit de l’électricité et de la chaleur pour le quartier environnant, et en haut duquel se trouve une grande terrasse avec un bar. L’exemple le plus caricatural de ce phénomène est peut-être celui de la centrale d’incinération d’Amager, à Copenhague, qui comporte un petit domaine skiable de 3 pistes sur sa toiture. Mais ce dispositif censé sensibiliser la population à la crise climatique est en réalité un peu une catastrophe environnementale : la centrale ne fonctionne qu’à 40% de ses capacités car il n’y a pas assez de déchets à incinérer, la commune de Copenhague s’étant donné comme objectif d’atteindre la neutralité carbone. Donc on a une infrastructure immense qui est à moitié déjà obsolète. Les pistes de ski ont par ailleurs récemment été fermées. La frontière entre l’hedonist sustainablity (développement durable hédoniste) et le greenwashing reste ainsi plus que floue. En termes de distinction sociale, on assiste néanmoins à un retournement spectaculaire du statut des sites de production énergétique, autrefois synonymes de déclassement urbain.

Plan du quartier 22@ à Barcelone (rénovation initiée au début des années 2000)

M : L’historien et sociologue états-unien Lewis Mumford a célèbrement proposé d’opérer en 1963 une distinction entre techniques « autoritaires » et techniques « démocratiques ». Peut-on considérer que certaines technologies de production et de distribution de l’énergie sont particulièrement porteuses d’émancipation sociale et politique ?

F.L. : Lewis Mumford dit, en gros, que depuis la fin du néolithique, deux techniques ont co-existé. L’une, autoritaire, qui nécessitait des moyens humains colossaux, piloté par un microcosme d’experts. Elle remonte à des périodes prémodernes, c’est l’historien marxiste Karl August Wittfogel qui a analysé le mode de production des civilisations dites précapitalistes. Il les appelle les « civilisations hydrauliques » et il a montré que ces anciens empires, notamment la Chine et l’Égypte, étaient fondés sur le contrôle total des eaux, du système d’irrigation et de l’agriculture grâce à la mise en place d’une large bureaucratie centralisée et de l’esclavage pour maîtriser ces infrastructures monumentales. La seconde, la technique démocratique, est plus lente, sobre, durable et appropriable. C’est un peu binaire, dit comme ça, mais je trouve cette réduction assez opérante. Tout au long de l’Histoire, il y a des visions et des mondes techniques qui s’affrontent, des batailles d’échelles, de courants !

Dans les années 1930, au moment où les politiques du New Deal ont impulsé un vaste mouvement de construction de grands barrages hydroélectriques aux États-Unis, il y a eu de fortes oppositions, tout un mouvement en faveur de barrages hydroélectriques de plus petite échelle s’est structuré. C’est notamment le forestier américain, Benton Mc Caye, cofondateur de la Wilderness Society et membre de la Regional Planning Association of America (RPAA), qui a milité pour la création d’infrastructures de production plus réduites et plus appropriables par les collectivités qu’elles desservent. Il dénonçait les grands systèmes techniques qui créent des situations d’opacité liées à leur éloignement physique et à leur dépendance à des expertises qui dépassent complètement les frontières du territoire auxquels ils sont associés. En créant une distance entre le lieu où sont prises les décisions et le lieu impacté par ces décisions, la grande échelle invisibilise, déresponsabilise, produit une illusion d’abondance et d’énergie illimitée. En ce sens, le journaliste Guillaume Pitron a proposé d’ouvrir des mines de métaux rares en France pour sensibiliser plus directement les consommateur·rices de ces ressources aux dégâts environnementaux massifs que leur extraction génère[4]. Cependant, un dispositif de petite échelle ne suffit pas à garantir du partage et de l’émancipation, l’autonomie énergétique peut être appropriée pour déployer des projets très différents. Il existe par exemple une autonomie énergétique de repli, nationaliste et xénophobe, revendiquée par des mouvements liés à l’écofascisme. Les communautés autonomes peuvent prendre la forme de gated communities (« communautés fermées ») exclusives et excluantes.

La question de la neutralité des techniques est complexe, on peut dire que c’est l’usage qui importe, toutefois certaines échelles induisent quand même des rapports de consommation et des modalités de gestion spécifiques. Tout simplement, la taille du tuyau implique souvent une gouvernance un peu hors sol.

La question aujourd’hui, à l’heure ou le service public se meurt, c’est comment repenser un système électrique territorial qui assure une forme de solidarité ? Quelles en seraient les formes, échelles et structures ? Castoriadis disait que changer de société, c’est changer d’infrastructure, mais jusqu’à quel point ? Pourrait-on récupérer, réorienter quelques électrons, câbles et segments de la matrice infrastructurelle ?

L’autonomie est un concept qui oblige à radicaliser les points de vue, mais ce n’est pas tant la dynamique du vivre sans qui m’intéresse, pour faire référence à Frédéric Lordon, même si parfois le répertoire technique ultra-micro, autonomiste et autogéré fonctionne très bien. Il me paraît intéressant d’essayer de reconstruire un ensemble de dispositifs techniques d’un autre genre, qui joue sur les échelles territoriales et des interconnexions, un réseau, quoi ! L’histoire ne repasse pas les plats, mais il y a peut-être des choses en termes de gouvernementalité dans le modèle du municipalisme électrique ou celui défendu par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCRR) dans les années 1947-1950 – au moment de la création-structuration d’EDF – avec la proposition de créer les établissements publics de distribution (EPD) comme un contre-pouvoir aux mains des collectivités. Mais au-delà de ces nouveaux collectifs (qui administrent les moyens de productions et de transmission en récupérant une partie des bénéfices pour la réinjecter dans les communes), quelle serait la forme technique du réseau correspondante, comment organiserait-on les points et les lignes sur le territoire ? F-M. Poupeau, dans ses travaux sur le rôle central des pouvoirs locaux dans la construction du système électrique, a bien éclairé les guerres d’oppositions entre deux grandes visions du service public : logique décentralisatrice vs déconcentration régionale. Si la version jacobine très centralisée et intégrée l’a emporté, soutenue par les grandes entreprises du secteur, l’administration d’État et ses grands corps, il n’en reste pas moins que d’autres structures possibles existent, dans ces archives comme dans nos bonnes têtes…

[1] R. WILIAMS, « Cultural Origins and Environmental Implications of Large Technological Systems », Science in Contest, 1993, p. 377-403.

[2] A. PICON, Les saint-simoniens, Raison, imaginaire et utopie, Paris, Belin, 2002.

[3] F.-M. POUPEAU, L’électricité et les pouvoirs locaux en France (1880–1980). Une autre histoire du service public, Peter Lang, 2017.

[4] G. PITRON, La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Les Liens qui Libèrent, 2018.