Waldir Lisboa Rocha revient en détail sur le contexte politique autour de la procédure de destitution de Dilma Rousseff pour souligner la responsabilité des médias brésiliens dans ce coup de force à peine masqué.

Touchée par des affaires de corruption et accusée d’avoir maquillé les comptes publics pour se faire réélire, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a été écartée du pouvoir le 12 mai dernier, après un vote éloquent à la Chambre des députés et au Sénat fédéral. Les parlementaires des deux chambres ont ainsi répondu aux millions de Brésilien.ne.s qui, étouffé.e.s par la calamiteuse situation économique du pays et indigné.e.s par le scandale Petrobras, sont descendu.e.s dans la rue pour demander la destitution de la dauphine de Lula. Celle-ci, qui avait même essayé d’intégrer l’ex-président à son gouvernement pour qu’il échappe à la Justice, s’est battue jusqu’à la dernière minute en dénonçant un « coup d´État institutionnel » – un parfait exemple d’oxymore – mais le Tribunal Fédéral Suprême a validé toute la procédure d’impeachment.

Voilà, en quelques mots, l’idée de la crise politique brésilienne que pourrait se faire un.e lecteur.trice moyen.ne de la presse française. Voilà pourtant une manière de raconter cette crise qui, en supprimant des éléments contextuels essentiels et en en simplifiant ou en détournant d’autres, change considérablement le sens politique de la procédure de destitution en cours. À commencer par les accusations réalisées contre la présidente brésilienne. Rousseff (Parti des Travailleurs) n’est pour l’instant pas accusée de corruption en Justice, cette idée émanant plutôt d’une campagne massive et de longue date de la presse brésilienne. De plus, le « maquillage des comptes publics » qu’elle aurait réalisé relève de pratiques comptables contestables, il est vrai, mais courantes, exercées par tous les ex-présidents et admises jusqu’alors par la Cour des Comptes brésilienne et par le Parlement, qui ont désormais changé d’avis.

La réponse parlementaire aux demandes de « la rue » apparaît par ailleurs comme moins démocratique qu’elle ne semble en surface quand on se rend compte que la mise à l’écart de la présidente est surtout le résultat d’une concertation : entre les tenants d’un projet vaincu quatre fois de suite dans les urnes[1], d’une part, et des personnages politiques corrompus cherchant à tout prix à échapper à la Justice, d’autre part. En effet, d’un côté, les « Brésiliens » évoqués par la presse française appartiennent à un segment spécifique de la population : ce sont des membres des classes moyennes-supérieures et supérieures – 42% appartenant aux 5% les plus riches du pays, sans surprise presque tous blanc.he.s, avec un âge moyen de quarante-cinq ans, leur large majorité (79%) ayant soutenu le candidat de l’opposition de droite aux élections de 2014[2]. D’un autre côté, pour ce qui tient aux personnages politiques ayant voté contre la présidente, les enregistrements de discussions entre les leaderships du PMDB[3] relayés (tardivement) par les médias ne laissent pas de doute sur le fait qu’une bonne part d’entre eux.elles avait des raisons inavouables de le faire : la chute de Rousseff était la seule façon de « stopper l’hémorragie »[4] provoquée par l’opération Lava-Jato[5] dans la classe politique. Les premières mesures du président intérimaire Michel Temer ne font d’ailleurs que renforcer l’hypothèse d’une concertation peu démocratique : d’une part, il a nommé un ministère composé de plusieurs personnes accusées de corruption et a retiré l’indépendance institutionnelle de la CGU, l’organe de contrôle créé sous Lula ; d’autre part, Temer essaie de mettre en place un programme de forte réduction des droits sociaux, en opposition totale à celui sur lequel Dilma Rousseff a été réélue en 2014.

René Magritte s’est très certainement retourné dans sa tombe quand Le Monde a affirmé dans le titre d’un éditorial que « Ceci n’est pas un coup d’État »[6], confondant son propre récit de la crise brésilienne avec la réalité politique de ce pays et méprisant ainsi la compréhension qu’a de ce processus une partie considérable de la société. Trouver la définition la plus appropriée de cette rupture de l’ordre démocratique est certes une tâche complexe et qui va prendre du temps. Néanmoins, pour que cela soit possible, plutôt que de juger la mise à l´écart de Rousseff de manière hâtive et superficielle, on doit d’abord s’attarder à comprendre ce qui s’est vraiment passé. La presse française – tout autant que la presse brésilienne – devrait reprendre les enseignements de Hannah Arendt pour ne pas oublier que les opinions « peuvent différer largement et demeurer légitimes aussi longtemps qu’elles respectent la vérité de fait », mais que « la liberté d’opinion est une farce si l’information sur les faits n’est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l’objet du débat »[7].

Comprendre la crise de manière plus juste exige en effet une plongée dans la vie politique de ce pays, historiquement marquée par des instabilités et par des accords conservateurs entre les élites économiques et politiques. Cela exige aussi une prise en compte du rôle joué par les principaux acteurs de cette procédure de destitution, à savoir le parlement (élu par un système électoral qui détruit la représentativité), la presse (oligopolistique et très homogène, ayant soutenu la dictature militaire de 1964-85 et agissant de manière sélective et antidémocratique), les classes moyennes-supérieures (abusivement dénommées « le peuple dans la rue » par les médias), le patronat (qui s’est largement investi pour faire tomber Rousseff) et les instances du pouvoir judiciaire (qui, investies d’une aura héroïque, ont fait peu de cas des garanties constitutionnelles).

Retour sur la redémocratisation brésilienne

L’expression « finir en pizza » est largement utilisée au Brésil pour faire référence aux accords politiques mis en place pour résoudre un problème, un conflit ou un procès devenus publics de la manière la moins coûteuse possible pour les différents acteurs concernés. Cette formule peut ainsi être utilisée pour décrire, par exemple, une situation dans laquelle un acteur décide de ne pas en attaquer un autre du fait des dégâts que celui-ci pourrait faire à son entourage. Les accords des élites brésiliennes vont néanmoins beaucoup plus loin que de simples arrangements circonstanciels négociés autour du plat italien, s’inscrivant dans la longue histoire d’une politique faite totalement par le haut, sans participation populaire.

Les exemples concernant cette tradition de « grands accords » sont nombreux – celui qui a mis fin à l’une des institutions les plus structurantes de l’histoire brésilienne, l’esclavage, en étant un exemple majeur – et la récente redémocratisation du pays après la dictature civile-militaire (1964-1985) n’y échappe pas. La construction de l’actuel système politique a en effet été réalisée dans le cadre d’une « transition lente, graduelle et sûre »[8], surveillée de près par les forces de la dictature. Bien que celle-ci ait officiellement pris fin en 1985, le premier président de la Nouvelle République était un cadre important du régime antérieur et les mouvements sociaux ont été maintenus relativement à distance du processus constituant, la population n’ayant par ailleurs même pas été appelée à valider la nouvelle Constitution de 1988.

On peut y voir – en suivant ainsi le raisonnement du politologue Marcos Nobre – le début d’un « blindage du système politique »[9] qui allait petit à petit se caractériser par l´exigence inéluctable d’établir des grandes majorités parlementaires au-delà des partis. Largement imposé par le PMDB – le principal acteur du processus politique à l’époque – ce renfermement de la politique institutionnelle sur elle-même ne s’est certes pas fait sans réponse, un ensemble de forces sociales s´étant mobilisé, notamment autour de la lutte pour la Constitution, pour y faire opposition. Ces forces se sont néanmoins peu à peu essoufflées et amoindries au fil des années 1990, le Parti des Travailleurs (PT) en étant d’ailleurs en grande partie responsable. Constituant alors le principal dirigeant de l’opposition, le PT a en effet décidé de faire de l’élection de Lula sa priorité absolue à partir de 1994, abandonnant de plus en plus la mobilisation de masse.

Le résultat du processus de redémocratisation a ainsi été le déplacement des luttes pour le changement social depuis la rue vers les espaces institutionnels fermés de Brasília, avec la consolidation d’un système politique déconnecté de la société et qui n’est mis sous pression que par le biais des campagnes médiatiques – ce qui pose davantage de problèmes dans un pays où les médias sont contrôlés par très peu de familles. Le système électoral contribue par ailleurs de manière centrale à cette déconnexion du fait que ses règles produisent un parlement bien peu représentatif de la population. En effet, bien que le Brésil soit l’une des démocraties les plus fragmentées au monde, comptant aujourd’hui vingt-cinq partis dans la Chambre des députés, cette fragmentation ne reflète pas du tout la diversité de la population brésilienne. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 51% de la population brésilienne est composée de femmes, mais celles-ci ne représentent que 10,5% de la Chambre ; 50,9% de la population est noire, alors que 79,3% des député.e.s sont blanc.he.s ; les patron.ne.s ne représentent que 4% des brésilien.ne.s, mais ils.elles sont 43% des parlementaires ; enfin, il n’y a pas un.e seul indigène à la Chambre [10].

Comprendre le système politique-électoral brésilien ne va pas de soi et l’expliquer en quelques lignes est peut-être encore plus compliqué. Nous voudrions néanmoins attirer l’attention sur trois aspects qui à la fois expliquent ce manque de représentativité et témoignent des difficultés pour former un gouvernement. Premièrement, les élections sont soumises à l’influence néfaste du financement privé et illimité des campagnes, qui, augmentant énormément les coûts pour se faire élire, provoque d’un côté une dépendance des politiciens à l’égard de leurs financeurs et de l’autre rend très difficile l’élection de ceux qui refusent de participer à ce jeu d’échanges[11]. L’accès au système politique est en outre encadré par des règles électorales permettant que, en fonction des coalisions entre partis, un.e député.e d’un parti soit élu.e avec les voix données à des député.e.s d’un autre, ce qui signifie qu’un.e électeur.trice peut contribuer à élire un.e député.e dont les positions sont opposées aux siennes[12]. Finalement, le temps de télévision dont dispose chaque parti dans une élection – qui est considéré (avec bonne raison) comme l’un des principaux éléments pour le succès d’une campagne électorale – leur est distribué en fonction du nombre de député.e.s à la Chambre. Cet ensemble produit des vrais marchés autour des élections : c’est ainsi absolument « normal » que quelques mois avant les élections, beaucoup de député.e.s changent de parti en quête de davantage de pouvoir de négociation et de captation d’argent ; et que la formation de coalitions se fasse en bonne partie autour des négociations préalables de postes, fondées notamment sur le temps de télévision dont disposent les partis.

Dans un tel cadre, gouverner passe obligatoirement par la conception et par la gestion des alliances les plus improbables et hétéroclites[13] et devient l’art de construire des majorités parlementaires fondées beaucoup moins sur des affinités idéologiques et programmatiques que sur la cession de ministères et de postes publics en échange d’appui[14]. On voit bien les contradictions et les tensions que cela engendre : d’un côté, le président a une autonomie importante du fait que le système est présidentialiste, mais d’un autre côté, il est toujours soumis au pouvoir de veto du parlement. Il demeure que, malgré ces limitations, le suffrage universel direct rend possible l’élection, au poste de président.e de la République, de quelqu’un ayant des projets potentiellement liés aux intérêts des classes populaires.

Or, chaque fois que cela s’est produit au XXe siècle, l’élite économique a réagi férocement. C’est ce qu’affirme le sociologue Jessé Souza[15], pour qui la recette gagnante de l’assaut contre la souveraineté populaire serait demeurée identique: délégitimation du pouvoir en place par la presse, à travers l’instrumentalisation du moralisme sélectif de la classe moyenne contre la corruption, en vue de la construction d’une « volonté générale » de changement, celui-ci devant être exécuté par des instances « apolitiques » ancrées dans l’ordre constitutionnel. La différence fondamentale de la situation contemporaine – où on attaque le Parti des Travailleurs – par rapport aux autres épisodes serait la perte de légitimité des militaires[16] et leur remplacement par les organes de contrôle du Judiciaire et de l’Exécutif[17] créés par la Constitution de 1988.

Ce schéma généralisant du sociologue brésilien pourrait sans doute être critiqué pour son manque de complexité ou par le réductionnisme des différences existant entre des situations historiques relativement éloignées. L’observation de la crise actuelle suggère néanmoins que ces trois éléments – « grande presse », secteurs moralistes de la classe moyenne et intervenants de l’ordre constitutionnel – jouent un rôle central dans le processus de destitution de la présidente. Reste à identifier les péchés pétistes qui seraient à l’origine du comportement réactionnaire des élites, comportement culminant dans la mise à l’écart de Rousseff qui fut consommée par les député.e.s au nom de Dieu[18].

De Lula à Dilma : de la conciliation aux affrontements

Pour parvenir au pouvoir en 2002, le PT a opté pour une politique clairement conciliatrice[19]. Celle-ci a été explicitée dès le début par le choix d’un vice-président chef d’entreprise et par la « Lettre au peuple brésilien », lue par Lula trois mois et demi avant les élections, quand « les marchés financiers » se montraient inquiets devant la possibilité d’une victoire pétiste. Pour les calmer, l’ex-président y affirmait que le « nouveau modèle [serait] le fruit d’une ample négociation nationale […] capable d’assurer la croissance avec stabilité ». Ce n’était pas seulement du discours, bien au contraire : la stratégie de conciliation permanente fut au cœur du lulisme, défini plus tard par le politologue André Singer comme un savant dosage de « réforme graduelle et pacte conservateur »[20].

Cette politique de conciliation signifiait d’abord l’établissement de politiques publiques de réduction de la pauvreté sans confrontation avec le capital. C’est ainsi que, d’un côté, s’appuyant sur la construction de la Bolsa Família, système de protection sociale destiné aux plus pauvres, sur l’élévation du salaire minimum (67%) et sur l’augmentation du crédit à la consommation, Lula a réussi à améliorer de manière assez conséquente le pouvoir de consommation de la moitié la plus pauvre de la société. De l’autre côté, en utilisant la Banque Nationale de Développement Économique et Social (BNDES), il a investi dans le renforcement de la bourgeoisie nationale, qui a pu non seulement profiter de l’activation du marché interne provoquée par les mesures antérieurement citées, mais aussi se lancer de manière plus consistante dans des affaires internationales.

Cette politique de conciliation signifiait ensuite le choix d’accommoder à la fois les élites politiques traditionnelles et les bases sociales du parti, à travers le transfert au sein de l’État des principaux conflits sociaux existant dans la société. C’est qui explique, par exemple, le quasi-doublement du nombre de ministères – de vingt-un à trente-sept – durant les deux mandats de Lula, l’exemple majeur de cette institutionnalisation des conflits étant peut-être la coexistence d’un Ministère de l’agriculture – sous le contrôle de l’agrobusiness – et d’un Ministère du développement agraire, dédié à l’agriculture paysanne. Profitant d’un panorama économique favorable – largement influencé par le boom des matières premières et par la forte activité économique asiatique – qui provoquait la hausse des recettes de l’État, l’ex-président se posait ainsi en « médiateur universel »[21] et menait une politique du « gagnant-gagnant ».

On voit bien comment, sous la présidence de Lula, le Parti des Travailleurs s’est incorporé au système politique verrouillé qu’il combattait à la fin des années 1980, le gouvernement ayant renoncé à la transformation des modes de gestion du pouvoir et se concentrant en quelque sorte sur le difficile maniement de ses alliés. C’est ainsi que les transformations structurelles nécessaires à la consolidation d’une démocratie plus valeureuse, et qui faisaient partie du programme pétiste, ont été abandonnées. En effet, ni la réforme fiscale, ni la réforme agraire, ni la réforme des moyens de communications, toutes essentielles à la réduction des asymétries écrasantes existant dans le pays, n’ont avancé. L’absence de réforme fiscale – l’un des traits communs à la plupart des gouvernements de gauche de l’Amérique Latine – peut d’ailleurs être vue comme une condition sine quoi non de la stratégie luliste.

Néanmoins, malgré ces limites, le « réformisme faible » pratiqué par Lula a eu un effet puissant du fait des hauts degrés de misère et d’inégalités existant dans le pays. Des politiques comme l’investissement dans le logement populaire, l’établissement de quotas raciaux dans les universités et celles déjà mentionnées d’augmentation du pouvoir d’achat ont en effet provoqué une véritable amélioration de la condition de vie des plus démunis. Ceux-ci ont de plus eu accès à la consommation de biens et services pour eux inédits, ce qui n’est pas allé sans provoquer une gêne importante dans les classes moyennes, désormais obligées de partager des espaces qui étaient jusque-là exclusifs[22]. Ces changements ont ainsi, au fur et à mesure des années Lula, provoqué un « réalignement électoral » établissant une séparation politique entre les riches et les pauvres sur lequel le PT s’est appuyé pour remporter les élections de 2010[23].

En janvier 2011, à la place de Lula, homme politique habile et conciliateur, Dilma Rousseff est investie du pouvoir. Ancienne guerrillera, détenue et torturée pendant la dictature militaire, ayant des convictions idéologiques plus solides que celles de son prédécesseur, la nouvelle présidente allait se montrer beaucoup moins encline à la conciliation. Rousseff a réalisé en effet une série d’attaques au statu quo brésilien : femme et célibataire, à la tête d’un pays assez machiste, la présidente allait, tout au long de son premier mandat, se confronter aux pouvoirs économique et politique.

Dans la sphère économique, confrontée à une situation qui ne permettait plus de plaire à la fois aux Grecs et aux Troyens, Rousseff a établi un ensemble de mesures qui signifiaient un interventionnisme assez fort de l’État et qui ont atteint les intérêts des élites. Parmi ces mesures, la plus importante a sans doute été la réduction poussée du taux de remboursement de la dette publique, de 6% à 1% à l’année en termes réels, avec pour objectifs la diminution des dépenses de l’État avec la dette, une migration des investissements spéculatifs vers les secteurs productifs et une diminution des taux d’intérêt des prêts bancaires. C’est d’ailleurs ce dernier but qui a conduit la présidente à prendre une deuxième décision qui, cette fois-ci, non seulement atteignait la quintessence du capitalisme, le profit, mais était de plus publicisée en tant que telle : devant des spreads bancaires[24] énormes et d’une rentabilité des banques privées considérée comme « trop élevée », Rousseff a annoncé l’utilisation des banques publiques pour forcer leur réduction. Une troisième mesure prise par la présidente vaut la peine d’être mentionnée : la réforme du secteur électrique, ayant pour but une réduction de 20% du prix de l’énergie. Annoncée en septembre 2012 et mise en place en janvier 2013, la mesure, qui constituait une rénovation des contrats de concessions, a eu comme effet secondaire la réduction de la valeur en bourse des entreprises touchées. Toutes ces mesures, décrites en détail par André Singer dans un texte au titre suggestif de « Titiller le jaguar avec un petit bâton »[25], ont provoqué une réaction importante non seulement des acteurs directement concernés, mais aussi des agences de notation financière, des institutions telles que la Banque Mondiale et le FMI, des grandes corporations multinationales et de la presse nationale et étrangère.

En ce qui concerne le champ politique, la présidente s’est montrée « inadaptée » au mode de fonctionnement normal du système brésilien : intransigeante avec la corruption, peu encline aux négociations nécessaires à l’assouplissement de ses relations avec le Parlement et, ce qui est le plus important, explicitement disposée à contribuer à la réelle transformation du modèle politique existant. En ce qui concerne la corruption, dès la première année de son mandat, la présidente a annoncé sa manière de travailler : en moins de six mois, elle a écarté sept ministres (cinq hérités de Lula) pour des suspicions d’irrégularités. Plus tard, approfondissant et endurcissant la « relation républicaine » établie par son prédécesseur avec la Police Fédérale et le Ministère Public[26], Rousseff n’a rien fait pour empêcher l’avancée des enquêtes sur l’affaire Petrobras, en laissant le champ libre pour que des hommes politiques appartenant à sa base parlementaire soient poursuivis par la Justice. Le prix à payer pour cette posture, on le sait de manière inéluctable après la fuite des enregistrements de discussions de trois des leaderships du PMDB, serait d’avoir la tête coupée pour que l’on puisse limiter les dommages provoqués par l’Opération Lava Jato – une réelle tentative de la faire « finir en pizza ».

En termes d’affrontement avec la classe politique, Rousseff est néanmoins allée beaucoup plus loin. En effet, en juin 2013, dans un discours[27] en réponse aux manifestations qui ont envahi les rues – dont une caractéristique centrale était le mécontentement face à la politique institutionnelle – la présidente a proposé la formation d’une « assemblée constituante » destinée à réaliser une réforme politique. La réponse de la classe politique à cette proposition, qui signifiait une réelle possibilité de casse du verrouillage construit depuis la transition démocratique, a été bien sûr virulente. Si Rousseff n’avait pas jusque-là de bonnes relations avec le Parlement, les choses devinrent encore plus compliquées. Rousseff a pourtant réaffirmé sa détermination, un an et trois mois plus tard, le soir même de sa réélection. Elle a en effet affirmé dans son discours que « le mot le plus répété, le plus dit, le plus prononcé, le plus dominant [de la campagne électorale] a été ‘changement’. Le thème le plus amplement évoqué a été ‘réforme’. Je sais que je suis en train d’être reconduite à la présidence pour réaliser les grands changements que la société brésilienne exige. […] Chers amis, parmi les réformes, la première et la plus importante doit être la réforme politique »[28].

En somme, les transformations sociales réalisées pendant les dix premières années de gouvernement du PT avaient certes provoqué une gêne croissante dans une partie significative de la classe moyenne, mais les résultats économiques atteints jusqu’à 2011/2012 garantissaient le soutien d’au moins une partie des élites économiques et politiques. À partir de 2012/2013, pourtant, avec le ralentissement de l’économie, le début des manifestations de rue – le gouvernement ne parvenant plus à calmer les mouvements sociaux[29] – et les affrontements pratiqués par Rousseff, les élites économiques et politiques se sont rassemblées contre la présidente. Pour en revenir à l’hypothèse de Jessé Souza, on pourrait dire que, dans un tel panorama, rien ne serait plus simple que de mobiliser la haine cumulée de la classe moyenne à travers les médias afin de créer un climat de « volonté générale » de changement (réactionnaire).

Le rôle de la presse dans la crise

Dans un article publié le 5 avril 2016 dans Libération, Serge Gruzinski a affirmé qu’une seule semaine au Brésil permet « d’observer in vivo l’emprise monstrueuse des médias sur les populations de ce sous-continent »[30]. Si l’historien français exagère un peu sur le temps nécessaire pour qu’un étranger puisse arriver à cette constatation, l’expression « emprise monstrueuse des médias », bien que frappant pour les tenants du « public tout actif », semble plutôt bien ajustée à la situation brésilienne. En effet, le manque de pluralité et d’indépendance des médias au Brésil, qui a mené l’ONG Reporters Sans Frontières à l’appeler Le pays aux trente Berlusconi[31], porte un préjudice énorme au débat public et rend difficile la formation d’un esprit critique pour la plupart de la population.

Quand on parle des « médias », surtout dans un pays où le taux d’analphabétisme est encore significatif, où la scolarisation moyenne est de mauvaise qualité et où la plupart de la population n’a pas l’habitude de lire, on pense généralement à la télévision ; et il est vrai que la télévision a un pouvoir énorme au Brésil. Il demeure que l’attention parfois excessive prêtée à ce médium – soit de la part des militant.e.s, soit de la part des chercheur.se.s – produit des oublis ou des relativisations abusives sur l’importance de la « grande presse »[32], écrite et en ligne. Celle-ci jouit en effet d’une grande légitimité, constitue la principale source d’information des classes moyennes-supérieures et supérieures et exerce une influence non négligeable sur la programmation des journaux télévisés. Analyser le rôle joué par la presse se montre ainsi fondamental pour une compréhension plus profonde de la crise actuelle, d’autant plus que ses principaux acteurs sont tous issus de ces classes privilégiées.

La campagne de la grande presse contre le Parti des Travailleurs, fondée surtout sur les accusations sélectives de corruption, vient de loin et remonte au moins à 2004, la deuxième année du premier mandat de Lula, quand le gouvernement a été atteint par le scandale connu sous le nom de mensalão. Si la médiatisation intensive de cette affaire – présentée à l’époque comme « le plus grand scandale de corruption de l’histoire du pays » et dans laquelle s’amorçait déjà la construction médiatique du juge-héro – n’a pas empêché la réélection de Lula, elle a pourtant eu des conséquences significatives sur le résultat des élections, une grande partie des classes moyennes qui avait soutenu le candidat du PT en 2002 l’ayant abandonné en 2006[33].

Figure 1 – Deux éditions du magazine le plus lu au Brésil, Veja. À gauche, le ministre Joaquim Barbosa, responsable du jugement du mensalão au sein du STF, apparait comme “un héros”, pendant que, à droite, Lula est représenté comme un corrompu, les deux “l” faisant référence à l’ex-président Collor de Mello, destitué pour corruption en 1992.

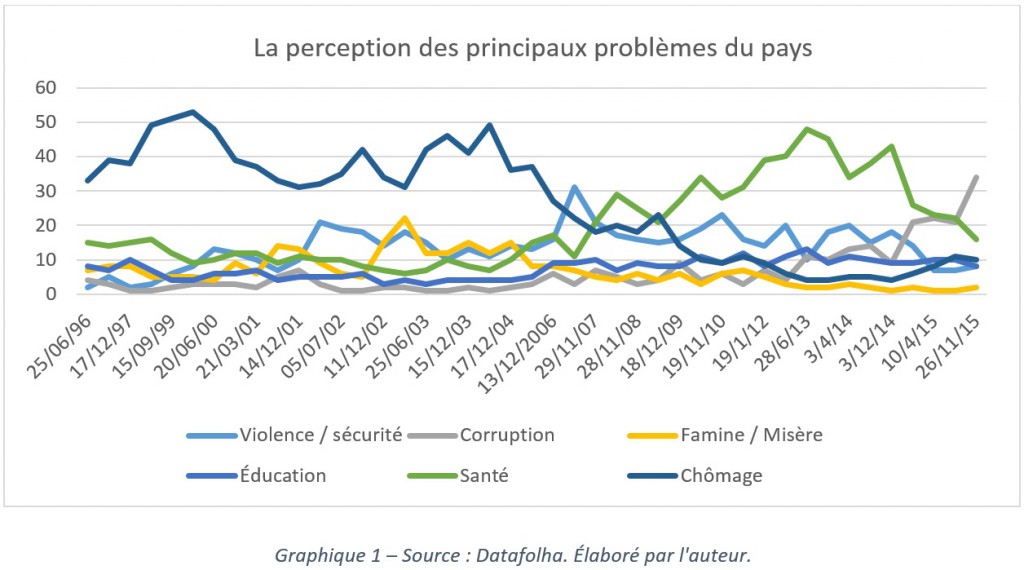

Depuis ce premier scandale, l’agressivité de la presse n’a pas cessé d’augmenter, bien que de façon discontinue, jusqu’à atteindre un comportement totalement partisan et anti-démocratique à partir de 2014. Certes, cela n’a pas été suffisant pour empêcher la victoire de Dilma Rousseff en octobre de cette même année, le maintien du clivage de classe établi en 2006 avec les classes populaires – moins perméables au discours anti-corruption – soutenant le PT ayant été fondamental. Néanmoins, les accusations continues de corruption, toujours sélectives contre le PT et renforcées par la médiatisation de l’affaire Petrobras, ont permis que ce sujet devienne, de 2014 à 2015, la principale préoccupation de la population brésilienne, selon des enquêtes d’opinion (voir graphique nº 1).

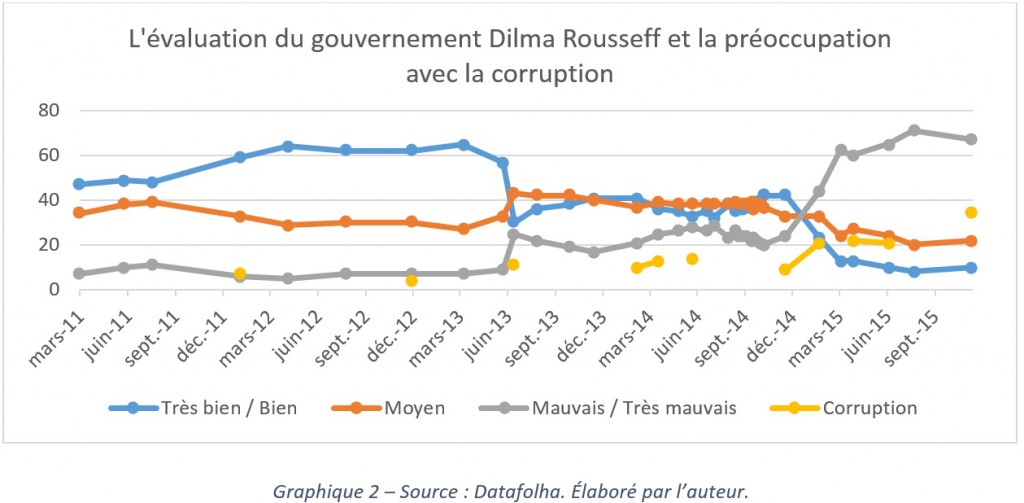

Il n’est d’ailleurs pas absurde de supposer l’existence d’une corrélation entre l’augmentation de la perception de la corruption comme problème public et la chute de l’adhésion au gouvernement de Rousseff. En effet, si l’on compare ces deux éléments (voir graphique nº 2), on s’aperçoit que, dans la période de deux mois comprise entre décembre 2014 et février 2015, la perception de la corruption comme principal problème a augmenté de 133% (de 9% à 21%) et la popularité de la présidente a chuté presque de moitié (de 42% à 23%). Tout cela, sans qu’une seule accusation formelle ne pèse contre elle, quand son mérite de n’avoir rien fait pour empêcher les investigations a même été reconnu par l’un des procureurs de l’opération Lava-Jato[34]. Ainsi, s’il faut toujours faire attention aux raisonnements fondés sur des sondages, notamment du fait du pré-cadrage des questions fermées et des rapports établis entre sondeur.se.s et sondé.e.s, la coïncidence entre la chute de l’adhésion au gouvernement et l’augmentation significative de la préoccupation pour la corruption sur une période si courte, de plus dans un pays où les scandales s’enchevêtrent, attire particulièrement l’attention et mérite d’être étudiée en profondeur[35].

Ce comportement de la presse au fil des douze dernières années a sans doute préparé le terrain pour que, dans un moment de crise économique, le moralisme sélectif des classes moyennes puisse être mobilisé de manière active pour ôter le pouvoir des mains du PT, mais rien n’indique que son rôle se soit limité à cela. En effet, le travail empirique que nous avons réalisé pendant les trois derniers mois montre que les principaux quotidiens et portails internet du pays ont agi de manière active dans la construction d’une opinion publique favorable à la destitution de Dilma Rousseff. Cela a été fait notamment à travers le traitement fort asymétrique des manifestations et des prises de paroles pour et contre l’impeachment, ce qui a d’ailleurs été reproduit de manière assez acritique par les médias français[36].

L’inégalité dans le traitement médiatique des camps pour et contre la destitution de la présidente est rendue explicite sous au moins deux angles d’analyse. Premièrement, les médias ont procédé à une mise en visibilité expressive des manifestations pro-impeachment et à un effacement de ceux qui étaient contre la destitution de la présidente. Ensuite, le traitement médiatique des manifestations des deux camps les a cadrées de manière très distincte, les manifestations pro-destitution étant vues comme des actes « spontanés », « pacifiques », des « Brésiliens », pendant que ceux qui se positionnaient contre l’impeachment – qui se disaient eux-mêmes « pour la démocratie » – étaient nommés par la presse comme « des alliés du PT » ou de Dilma Rousseff et associés à des syndicats et/ou à des mouvements sociaux spécifiques, comme le MST, la CUT ou le MTST[37].

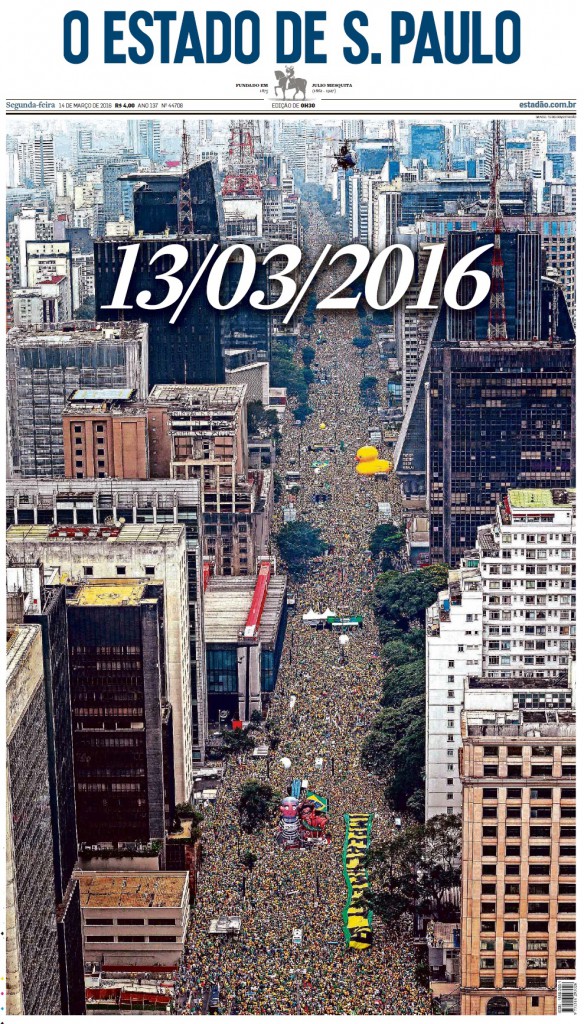

À titre d’exemple, regardons quatre Unes du quotidien O Estado de São Paulo, l’un des quotidiens de référence les plus lus au Brésil[38]. Celles de gauche (Figures 2.1 et 2.3) concernent deux manifestations pro-impeachment et celles de droite (Figures 2.2 et 2.4) deux rassemblements opposés à la destitution. Si on analyse l’espace donné à chaque événement en prenant pour argent comptant les nombres de manifestant.e.s annoncé.e.s, sans poser la question de leur fiabilité, on s’aperçoit déjà de l’asymétrie existante. En effet, la manifestation du 13 mars (Figure 2.1), pour l’impeachment, qui a rassemblé 500.000 personnes, a occupé toute la une du lendemain, la publicité et les titres ayant même été enlevés pour donner un maximum de place à la photo. C’est comme si le journal disait : « le rassemblement était si grand qu’il ne rentre pas ici… ». La manifestation du 18 mars, contre la destitution (Figure 2.2), avec 95.000 personnes annoncées, bien qu’elle ait aussi rempli l’avenue Paulista, n’a pas reçu un encadrement si généreux, l’espace lui étant consacré étant beaucoup plus petit et le titre principal de la Une concernant un sujet autre, d’ailleurs défavorable au gouvernement.

On pourrait dire, il est vrai, que cela tient au nombre de manifestant.e.s, cinq fois plus important dans le premier cas, mais cet argument ne résisterait pas à une analyse des autres « Unes ». En effet, si l’on compare la Une du 17 mars, concernant une manifestation pour l’impeachment avec 5.000 personnes annoncées, avec celle du 1er avril, concernant un rassemblement « pour la démocratie » avec 30.000 personnes annoncées, il reste clair que ce n’est pas le nombre de manifestants qui détermine l’espace et l’encadrement donnés. Dans le premier cas (Figure 2.3), non seulement la photo est beaucoup plus grande[39], mais elle est aussi accompagnée d’un gros titre rendant explicite le fait qu’il s’agit d’une manifestation contre le gouvernement : « Une foule énorme va dans la rue en opposition à la manœuvre destinée à blinder Lula »[40]. Dans le deuxième cas (Figure 2.4), par contre, la petite photo n’a qu’une légende.

Figure 2.1 – Manifestation du 13 mars 2016, à São Paulo, pour l’impeachment de la présidente

Figure 2.2 – Manifestation du 18 mars 2016, à São Paulo, contre l’impeachment de la présidente

Figure 2.3 – Manifestation du 16 mars 2016, à São Paulo, contre le gouvernement

Figure 2.4 – Manifestation du 31 mars 2016, à São Paulo, « pour la démocratie »

Voici enfin un dernier exemple, destiné à illustrer le fait que l’asymétrie en termes de visibilité concerne non seulement les rassemblements, mais aussi n’importe quel type de manifestation ou de prise de parole, que ce soit de la part d’une organisation, de groupes, ou de personnes publiques. Pendant que la procédure de destitution avançait, la discussion sur sa légalité a gagné du terrain, la présidente ayant affirmé le 22 mars la nécessité d’un « crime de responsabilité » avéré, sans quoi l’impeachment constituerait un putsch. La presse s’est donc précipitée pour chercher l’avis de magistrats et le quotidien O Estado de S. Paulo a publié, deux jours après, un article dans lequel des « Ministres du Tribunal Fédéral Suprême [disaient] que l’impeachment n’est pas un putsch si la procédure respecte les lois » (Figure 3.1).

Figure 3.1

Figure 3.2

Or, bien que les déclarations des ministres soient assez insaisissables et ne contredisent pas la Présidente, l’article a été mis en exergue en page d’accueil du site du journal, comme on peut le voir sur la première image. Quatre jours plus tard, un autre ministre[41] de la même cour se positionnait clairement sur le besoin de l’existence d’un crime de responsabilité et disait que, sans cela, « l’impeachment [ressemblerait] à un putsch » (voir la deuxième image). Cette fois-ci, bien que l’information soit très pertinente, elle a été traitée comme si elle était secondaire et le « titre » de la Une, occupant un espace réduit, n’a pas repris cette position exprimée clairement, mais disait simplement que le ministre ne voyait pas dans l’impeachment la solution de la crise.

***

Nous ne voulons pas, avec cette brève analyse de la presse brésilienne, suggérer que la rupture de l’ordre démocratique au Brésil relève de la seule responsabilité des médias. Le dire serait d’ailleurs faire peu de cas des imbrications existant entre ceux-ci et les élites économiques et politiques traditionnelles, aussi bien que de la complexité du processus que nous avons essayé de restituer dans les pages précédentes. Ce serait aussi oublier l’impact probable de la crise économique dans la faible mobilisation des classes populaires en défense du gouvernement de Rousseff, et la contribution qu’a donné le propre Parti des Travailleurs à leur désaffection, avec plusieurs politiques ambiguës, avec sa renonciation au travail politique de base et à la dispute pour l’hégémonie culturelle. Nous ne pourrions, pour autant, ni mésestimer les effets probables de légitimation de l’impeachment qu’ont eu les cadrages asymétriques de la presse, ni le rôle que celle-ci joue dans la dispute – encore en déroulement – pour la signification de ce processus.

À cet égard, il convient de rappeler, que par le passé, le Globo et l’Estado appelaient la dictature de 64-85 une « révolution » et que la Folha l’a récemment qualifiée de « dictamolle»[42]. En ce qui concerne la période actuelle, nous pourrions citer l’ « erreur » commise par la Folha de São Paulo le 16 juillet 2016. De fait, à quelques jours du vote du rapport de la procédure d’impeachment au Sénat et à moins d’un mois du vote final de la destitution de Rousseff[43], la Folha a publié en exergue sur sa Une un sondage montrant que 50% des brésilien.ne.s voudraient que Michel Temer reste au pouvoir, que 32% aimeraient que Dilma Rousseff revienne et que seulement 3% préféreraient des nouvelles élections. Or, ce sondage était en réalité truqué par la Folha et par son institut de sondage DataFolha. Deux réponses à des questions posées par l’institut avaient en effet été supprimées de la version publiée : l’une pointant que 62% des Brésiliens souhaitaient de nouvelles élections, l’autre que 37% considéraient que la procédure d’impeachment ne respectait pas la Constitution[44].

Peut-être plus importante que la révélation de cette fraude en soi, c’est la justification qu’en a donnée l’éditeur-exécutif de la Folha qui retient l’attention : « c’est une prérogative de la Rédaction de choisir ce qu’elle trouve le plus important en termes journalistiques au moment où elle décide de publier l’enquête »[45]. Cette phrase suggère que, pour ce quotidien (et pour combien d’autres ?), la volonté de ses propriétaires est au-dessus de l’intérêt public et des enjeux déontologiques et de vérité de l’activité journalistique. Si l’on en revient à Hannah Arendt et à son rappel quant à notre dépendance à l’égard des journalistes pour savoir « où nous sommes »[46], on peut en tirer au moins une conclusion : interpréter à chaud le processus de destitution de Dilma Rousseff en s’appuyant sur les récits de presse, c’est courir un vrai risque de ne rien comprendre.

Notes

[1] Nous faisons ici référence au projet politique dont le PSDB (Parti de la Social-Démocratie Brésilienne) est le principal porteur. Contrairement à ce qui peut suggérer son nom, ce parti défend aujourd’hui avec soin des idées néolibérales, comme la « technisation » de la politique économique à travers l’indépendance de la Banque Centrale et l’adhésion presque inconditionnelle du Brésil aux traités de libre-échange. Il s’est par ailleurs montré hostile à plusieurs mesures progressistes, notamment à l’implantation de la Bolsa Família et aux politiques de discrimination positive.

[2] Ces chiffres sont issus du sondage parmi les manifestants, réalisé par l’Institut Datafolha le 13 mars 2016, à São Paulo. Disponible sur http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/03/1749713-maior-manifestacao-politica-da-historia-de-sp-reune-500-mil-na-paulista.shtml

[3] Parti du Mouvement Démocratique Brésilien, auquel appartient le président par intérim.

[4] Notre traduction. « Estancar a sangria », en portugais, est l’expression qui a été utilisée par l’un des enregistrés.

[5] Consortium existant entre le Parquet et la Justice qui est responsable des investigations de l’affaire Petrobras.

[6] Disponible sur http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/30/bresil-ceci-n-est-pas-un-coup-d-etat_4892309_3232.html

[7] Dans “Vérité et politique”, La crise de la culture, Folio, Paris, p. 303.

[8] Selon les termes du projet du Général Ernesto Geisel, investi en 1974.

[9] L’expression est de Nobre, le principal responsable du raisonnement ici développé sur la relation entre la redémocratisation et le verrouillage du système politique. Voir sur cet aspect son article « Brésil, juin 2013 : mouvement social et refus du ‘blindage’ de la démocratie », Mouvements, 2013/4 (nº 76), disponible sur http://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-4-page-130.htm ou encore l’ouvrage Imobilismo em Movimento (Companhia das Letras), non disponible en français.

[10] Pour ce qui concerne la Chambre de députés, on peut voir aussi qu’elle est organisée dans des bancadas (groupes informels) représentant surtout les intérêts des financeurs : les patronats du BTP, de l’agrobusiness et des entreprises de santé, ou encore les puissantes églises évangéliques. Sur ce point, voir le reportage “As bancadas da câmara”, réalisé par l’agence Pública, malheureusement disponible seulement en portugais, sur http://apublica.org/2016/02/truco-as-bancadas-da-camara/

[11] En effet, après l’élection les politiciens se voient souvent obligés de « restituer » leur financement aux entreprises à travers notamment la défense de leurs intérêts et la facilitation de leur participation dans les contrats publics.

[12] Ces règles, qui visent à rendre plus forts les partis et leurs coalisions par rapport aux individus isolés, se montrent en effet détournées par le nombre excessif de partis et par leurs faibles identités politiques. Il y a par exemple des petits partis qui en profitent pour inviter des célébrités à se porter candidates et avoir ainsi un grand capital de voix à négocier.

[13] Les partis au gouvernement ont très rarement plus de 20% des députes. Le PT, dans son meilleur moment, en avait 17%.

[14] C’est bien cela qui explique le démantèlement de la base parlementaire de Rousseff dans les premiers mois de cette année. La base de la présidente étant en grande partie constituée autour de la concession de postes, et non d’un projet idéologique, la votation de l’admissibilité de la procédure d’impeachment s’est beaucoup rapprochée d’une élection indirecte, la dispute pour les votes de députés ayant été beaucoup influencée par la redistribution des postes qui aurait potentiellement lieu sous un gouvernement de Michel Temer.

[15] Selon Souza, cela aurait été le cas en 1954, quand Getúlio Vargas a été poussé au suicide pour se voir totalement bloqué par l’offensive des conservateurs, et en 1964, quand le président João Goulart a été écarté du pouvoir par un coup d’État exécuté par les militaires. Voir A tolice da inteligência brasileira. Ou como o país se deixa manipular pela elite, São Paulo, Leya, 2015 et “O golpismo de ontem e o golpismo de hoje”, disponible sur : http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=2011.

[16] Surtout à cause de la pratique de la torture, mais aussi en fonction de la multiplication des scandales de corruption.

[17] L’auteur fait notamment référence au Ministère Public et à la Police Fédérale.

[18] Nous faisons ici référence à l’épisode du vote d’admissibilité de la procédure d’impeachment, dans la Chambre des députés, le 17 avril dernier. Voir, sur ce point, l’excellent article « Tupi or not to be », de la journaliste Eliane Brum, traduit en français et disponible sur http://www.autresbresils.net/Tupi-or-not-to-be.

[19] Le parti avait, au fil des trois élections antérieurs, à la fois augmenté ses scores électoraux et réduit la promesse de ruptures.

[20] Os sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador, São Paulo, Companhia das Letras, 2012.

[21] Selon le terme utilisé par Vladimir Safatle dans « Les limites du modèle brésilien : les nouveaux conflits sociaux et la fin de l’ère Lula », Les Temps Modernes, 2014/2 (n° 678), p. 37-49. DOI 10.3917/ltm.678.0037

[22] La violente réaction des classes moyennes à l’ascension sociale des classes populaires devient peu à peu l’objet de plusieurs études. Nous n’avons néanmoins pas pour l’instant de référence en français à donner. Voir, par exemple, en portugais, l’ouvrage Medo, sofrimento e sintoma (Boitempo), de Christian Dunker, ou encore son article « Ressentimento de classe », disponible sur http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1915.

[23] La thèse du « réalignement électoral » est défendue par André Singer dans Os sentidos do lulismo (op. cit.). Selon l’auteur, ce réalignement se serait établi dès les élections de 2006.

[24] Le spread bancaire est la différence entre le taux de captation payé par la banque et le taux de prêt qu’elle demande à ces clients.

[25] « Cutucando onças com varas curtas. O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma rousseff (2011-2014) », disponible sur novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/content_1604/file_1604.pdf

[26] Dans une démarche dite « républicaine », Lula a donné une autonomie croissante à ces instances, aujourd’hui considéré comme excessive, vu les fréquents abus et violations de droits par elles pratiqués et l’inexistence de mécanismes de contrôle effective de leur actuation.

[27] Transmis sur les chaînes nationales de radio et télévision.

[28] Notre traduction. L’enregistrement audio est disponible sur le lien suivant : http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/em-discurso-de-vitoria-dilma-pede-uniao-e-diz-que-ira-priorizar-dialogo-04020E1A3960D4915326?types=A&. Cet extrait correspond à la partie qui va de 14m17s à 17m55s.

[29] L’une des interprétations les plus intéressantes de ce « réveil » des mouvements sociaux nous semble celle développée par Breno Briguel. Le sociologue voit dans les manifestations qui ont lieu à partir de juin 2013 la dimension visible d’une reconfiguration de l’activisme politique qui a commencé au début du siècle et qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui. Briguel pointe par ailleurs que le PT et le gouvernement de Rousseff n’ont pas su comprendre et réagir à l’imbrication complexe entre trois groupes différents de manifestants : celui de la gauche « traditionnelle », plus proche du parti, celui de la droite et celui des autonomistes, formé notamment par des jeunes qui n’ont pas une dette à l’égard du parti. Voir sur ce point : Breno Bringel et Geoffrey Pleyers, « Les mobilisations de 2013 au Brésil : vers une reconfiguration de la contestation », Brésil(s) [En ligne], 7 | 2015. URL : http://bresils.revues.org.gate3.inist.fr/1417.

[30] Disponible sur http://www.liberation.fr/debats/2016/04/05/les-trottoirs-de-sao-paulo_1444171

[31] Rapport disponible sur https://rsf.org/fr/actualites/le-pays-aux-trente-berlusconi-les-desequilibres-mediatiques-du-geant-sud-americainfranceinter

[32] Cette expression fait surtout référence aux principaux quotidiens brésiliens, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo et O Globo, bien que l’on considère aussi que des magazines comme Veja en fasse partie.

[33] Lula a réussi à se faire réélire en 2006 après avoir conquis le soutien massif des classes populaires, qui étaient beaucoup plus divisées en 2002. Voir plus haut la thèse du « réalignement électoral » défendue par André Singer.

[34] Fait qui a néanmoins reçu une couverture médiatique très modeste. Voir, par exemple : http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governos-anteriores-mantinham-o-controle-das-instituicoes–diz-procurador-da-lava-jato,10000023830

[35] Cela peut, par exemple, suggérer l’existence d’une influence importante de la médiatisation intensive de la corruption, ou bien aussi stimuler la mise en question des sondages réalisés, auxquels ni le public, ni les chercheurs ne peuvent pas avoir accès.

[36] Sur ce point, il est intéressant de noter que, sur les sites du Monde, du Figaro et de Libération – qui font d’ailleurs beaucoup de références aux trois titres de la « grande presse » brésilienne (64 entre mars et mai 2016), les manifestations contre l’impeachment pratiquement « n’existent pas ». De plus, aucune photo de ces manifestations n’est apparue sur ces sites pendant toute la procédure de destitution de Rousseff.

[37] Le MST, c’est le Mouvement des Sans-Terre ; la CUT, c’est la Centrale Unique des Travailleurs, l’équivalent de la CGT ; et le MTST, c’est le Mouvement des Travailleurs Sans-Toit.

[38] L’Estado de São Paulo est, après la Folha et le Globo, l’un des quotidiens les plus importants du pays, non seulement en termes de circulation, mais aussi de prestige (ces trois journaux sont, par exemple, les plus cités dans les articles académiques et les plus lus par les parlementaires). L’analyse de leurs Unes, que nous ne développons pas ici pour des contraintes d’espace, montre l’existence d’une asymétrie similaire dans tous le cas, bien que les différences de taille entre les photos des manifestations pour et contre l’impeachment soient plus grandes dans le cas ici analysé. Il faut souligner que ces trois quotidiens ont supporté le coup d’État de 1964 et jouent un rôle politique que le chercheur Afonso de Albuquerque qualifie de « modérateur », en faisant allusion à l’arbitrage qu’ils exercent sur les relations entre les trois pouvoirs de la république. Voir, sur ce point : “Another ‘Fourth Branch’: Press and political culture in Brazil”, disponible sur: http://jou.sagepub.com/cgi/content/abstract/6/4/486.

[39] Elle l’est même en comparaison avec celle de B, des 95.000 personnes.

[40] Le verbe « blinder » est utilisé couramment en portugais pour faire référence à une protection très robuste, indépassable, donnée à quelqu’un. En l’occurrence, Rousseff était accusée d’avoir nommé Lula ministre pour le « faire échapper » à la Justice. En effet, cette nomination, si elle n’avait pas été empêchée par le juge du Tribunal Fédéral Suprême (STF) Gilmar Mendes (opposant public du PT), ferait que, du fait de l’existence du régime de for privilégié, la mise en examen de Lula sorte de la compétence du juge de première instance et passe à celle du STF.

[41] Au Brésil, les juges des tribunaux supérieurs, STF et STJ (le Tribunal de Justice Suprême est la troisième instance du système judiciaire brésilien, hiérarchiquement soumis au STF), sont appelés « ministres », sans qu’il existe néanmoins aucune relation avec les ministres de l’Exécutif.

[42] Notre traduction. Le terme en portugais est « ditabranda ». Il a été utilisé dans un éditorial publié le 17 février 2009, disponible ici : http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1702200901.htm.

[43] L’avis du rapporteur de la procédure au Sénat doit être voté le 9 août et la votation finale doit avoir lieu entre le 20 et 30 août.

[44] Cette fraude, qui difficilement deviendra largement connu du public du fait de la concentration médiatique et du corporatisme qu’y règne, a été dévoilée par les journalistes Glen Greenwald et Erick Dau, le premier ayant été le responsable des révélations concernant l’espionnage de masse promue par la NSA. L’article est disponible ici : https://theintercept.com/2016/07/21/folhas-journalistic-fraud-far-worse-than-we-reported-yesterday-a-smoking-gun-emerges/. Le Monde en est au courant depuis le 20 juillet.

[45] Disponible ici (en portugais) : http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1793761-perguntas-feitas-em-pesquisa-datafolha-causam-polemica.shtml

[46] Op. cit., p. 333.