Définitions

Psychoactive, addictive, illégale : c’est ce triptyque qui permet de classer une substance comme drogue pour le sens commun – commun au grand public mais aussi aux médias de masse, aux politiques publiques et aux accords internationaux.

L’association de ces trois facteurs possède l’avantage d’une séduisante cohérence apparente. Au-delà de la dépendance physiologique induite par chaque substance particulière, le sentiment d’évasion offert par les psychotropes nourrirait le besoin d’une consommation irréfrénable et exponentielle. Cette fuite continue devant les exigences du réel éroderait peu à peu la capacité de l’individu à s’affirmer face à l’emprise exercée sur lui par la substance consommée, pour finir par le vider lui-même de toute réalité. À la corruption morale de l’usager de drogues succéderait ainsi sa déliquescence physique, voire son décès pur et simple. En réaction à cette déchéance programmée, le système social interviendrait naturellement pour établir les prohibitions nécessaires à la sauvegarde de ses membres. La brutalité de cette intervention ne ferait que refléter la radicalité de la menace que les substances incriminées feraient peser sur le corps social. La seule réponse légitime qui s’imposerait donc face aux drogues serait une guerre totale et sans merci.

Facteurs de dangerosité des drogues1,2

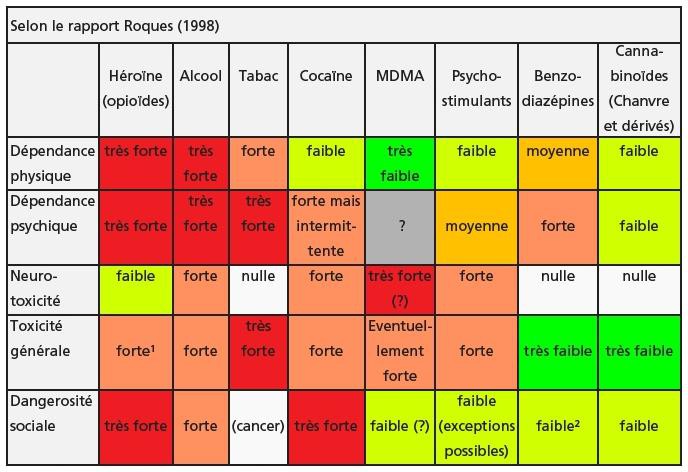

Pourtant, rien ne vient justifier cette fable puritaine. Comme le montre le rapport du biochimiste Bernard Roques rédigé en 1998 pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aucune corrélation n’existe entre l’effet psychoactif des produits et la dépendance qu’ils entraînent, pas plus qu’entre leur toxicité et leur statut légal. Il semble ainsi que la société entretienne un rapport complètement irrationnel avec les diverses substances qu’elle catégorise comme drogues. L’incapacité de cette déraison à se saisir comme telle apparaît d’ailleurs de façon caractéristique comme son trait principal. On comprend le sentiment d’amertume d’Albert Ogien, sociologue au CNRS, lorsqu’il déclare que « la sociologie nous apprend une chose plutôt désespérante : démontrer que l’usage de drogues ne provoque pas les ravages et les déstructurations qu’il est censé provoquer, c’est produire une connaissance inutile. »

Sans doute cependant que cette confusion de surface se dissiperait rapidement si elle n’était soutenue par une dynamique sociale plus profonde. Le simplisme de la vision évoquée plus haut dissimule en effet de façon commode le traitement extrêmement diversifié accordé aux substances stupéfiantes selon les époques, les cultures ou les groupes sociaux consommateurs. Tantôt strictement prohibé, tantôt activement encouragé, l’usage des différents stupéfiants dépend en réalité de la fonction sociale qu’ils occupent au sein d’une communauté donnée. Partant, plutôt que d’assaillir l’organisation sociale depuis une improbable extériorité, le monde des drogues en exprime en fait les rouages intimes.

C’est ainsi l’ensemble des aspects du phénomène qui ressortit de la mécanique sociale, c’est-à-dire qui résulte de l’impulsion imprimée à cette mécanique par les forces en son centre : production, distribution et composition des diverses substances, mais aussi conséquences de leur trafic et de leur consommation sur les individus comme sur la collectivité. L’étrange fétichisation consistant à attribuer ces processus aux substances elles-mêmes autorise une expression des rapports sociaux à découvert. Cette hypocrisie paradoxalement décomplexante fait ainsi d’une analyse dépassionnée du phénomène des drogues un miroir particulièrement révélateur des caractéristiques constitutives de l’ordre social. Le tableau dressé par un tel examen se montre bien plus sombre que les fantasmes faciles du moralisme ambiant. Il n’exclut heureusement pas qu’un autre rapport aux drogues soit possible, et même effectivement pratiqué aux marges de l’appareil hégémonique.

Les victimes de la guerre aux drogues

L’une des conséquences les plus inacceptables de la façon dont les drogues fonctionnent dans la sphère publique est l’inégalité de ses utilisateurs.trices devant les forces de l’ordre. La consommation du cannabis croît depuis quelques années en France et en 2015, « 48 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté le cannabis et 9 % sont des fumeurs réguliers » (contre 42 et 7 % respectivement pour le rapport de 2010) 1 Dans la catégorie des utilisateur.trice.s âgé.e.s de 16 ans, ce sont les Français.es qui fument le plus de cannabis parmi les 36 pays européens recensés. Toutefois, tous.tes les citoyen.ne.s ne sont pas également inquiété.e.s par la police pour leurs activités illicites.

Les forces de l’ordre dépensent une énergie démesurée pour pénaliser avant tout l’usage de la drogue, et en particulier l’usage du cannabis. Ce sont donc les consommateurs.trices de drogues douces qui sont aujourd’hui la cible principale de la police anti-drogue. En 2010, la dernière année où les enquêteurs ont distingué entre différents types de substances, 90 % d’interpellations relatives à la drogue concernaient l’usage simple du cannabis. En 2014, les infractions pour usage de drogues constituent 83 % de toutes les interpellations ; les condamnations se font avant tout pour usage illicite (59 %) ainsi que pour détention et pour acquisition (23 %).

En France, les chiffres relatifs à l’origine ethnique des détenu.e.s sont inaccessibles étant donné la législation en la matière et la quasi-absence d’intérêt des chercheur.euse.s pour cette question. Néanmoins, des analyses existent. Didier Fassin note par exemple que la jeunesse venant des classes sociales modestes, n’ayant pas d’appartements indépendants et spacieux pour se réunir, fume le cannabis hors des lieux d’habitations et s’expose ainsi bien plus au regard policier que les jeunes plus privilégié.e.s. À cela s’ajoutent le profilage ethnique des personnes arrêtées lors des contrôles aléatoires d’identité et le sentiment croissant de division selon des lignes raciales2 La surreprésentation de la population de couleur en prison en France, analysée par Fassin dans un livre plus récent3, ne peut être comprise que si l’on saisit la constante inégalité devant la loi qu’elle subit.

L’absence des chiffres exacts en France peut être partiellement palliée par des données britanniques. Les conclusions d’un récent rapport sur l’usage et la criminalisation des drogues4 confirment toutes les intuitions signalées ci-dessus : les Noirs et les Asiatiques prennent moins de drogues illégales que les Blancs, mais l’application de la loi se focalise sur ces communautés, dont les membres sont à la fois arrêté.e.s et fouillé.e.s six fois plus souvent que les Blancs, et puni.e.s bien plus sévèrement pour la possession de substances en question6. Les disparités choquent plus dans le contexte de la criminalité liée à la drogue – les études ont tendance à montrer que les Blanc.che.s et les Noir.e.s s’engagent dans celle-ci de façon comparable, alors que dans « certains états, les hommes noirs ont été emprisonnés à cause de la drogue de vingt à cinquante fois plus souvent que les hommes blancs »7 . Les villes les plus marquées par la guerre aux drogues sont aussi celles qui produisent des générations entières de personnes (hommes en particulier) définitivement exclues de la société.

L’Association française pour la réduction des risques (AFR) appelle depuis plusieurs années à changer la politique de la drogue en France, pour arrêter le processus déjà engagé de la racialisation de la guerre aux drogues. L’AFR a lancé en 2015 une initiative « Guerre aux drogues, guerre raciale », qui permet notamment de dessiner par des témoignages, faute d’autres données disponibles, la relation entre la politique de criminalisation des usager.ère.s de drogues et la discrimination raciale. Le lien entre les deux n’a rien d’accidentel. En 1994, John Ehrlichman, chef du département de politique intérieure sous le président Nixon (ce dernier ayant été l’initiateur de la « guerre contre les drogues » dès 1971) a fait une confession troublante : « La guerre contre les drogues a été un stratagème pour discréditer l’opposition politique de Nixon, autrement dit : les Noir.e.s et les critiques de la guerre du Viêt-Nam ». Dans une interview donné à Harper’s Magazine en mai 2016, Ehrlichman (dont il ne faut cependant pas oublier que sa relation avec Nixon s’était très mal terminée) est encore plus explicite: « La campagne de Nixon en 1968, et la présidence Nixon ensuite, avait deux ennemis: la gauche anti-guerre et la population noire. Vous voyez ce que je veux dire? On savait qu’on ne pouvait pas criminaliser le fait d’être Noir.e ou hippie, mais en obtenant que le grand public associe les hippies à la marijuana et les Noir.e.s à l’héroïne, puis en criminalisant lourdement ces deux substances, on pouvait déstabiliser ces communautés. On pouvait arrêter leurs leaders, faire des raids dans leurs maisons, interrompre leurs réunions et les traîner dans la boue jour après jour aux infos du soir. Si on savait qu’on mentait à propos des drogues? Bien sûr qu’on le savait. »

Expériences de légalisation

L’expérience sans doute la plus célèbre de dépénalisation de certaines substances considérées comme drogues illicites par les traités internationaux a eu lieu aux Pays-Bas, pays qui souscrivait pourtant jusqu’à la fin des années 1960 à la politique prohibitionniste de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. La situation a changé avec les grèves étudiantes de 1966, à Amsterdam en particulier (les manifestant.e.s s’opposaient à la présence des États-Unis au Viêt-Nam et raillaient les institutions royales en Hollande, dans le contexte du mariage de la princesse Beatrix). La réponse de la police à ces événements fut jugée disproportionnée, ce qui obligea à repenser la façon dont elle devait se positionner vis-à-vis des jeunes, mais aussi la politique gouvernementale de lutte contre les drogues douces. Le premier coffee shop, le Mellow Yellow, fut ouvert à Amsterdam en 1972. Deux rapports ont été commandés au début des années 1970, l’un au juriste plutôt abolitionniste Louk Hulsman, l’autre à Pieter Baan, inspecteur de santé mentale ; l’expertise relative à la drogue a été fournie dans les deux cas par le sociologue médical Herman Cohen9 A. Stevens, Drugs, Crime and Public Health : The Political….

Dans son explication du contexte du développement de l’approche hollandaise des drogues, Eddy Engelsman (médecin qui a été l’un des acteurs principaux de l’introduction de la législation actuelle) note que la façon dont les Pays-Bas gèrent le problème de la drogue s’inscrit dans l’esprit général du pragmatisme sobre caractéristique selon lui des Hollandais, qui « optent plutôt pour [une] approche réaliste et pratique »10 que pour une perspective moralisatrice. Pour Engelsman, la question de la drogue ne devrait pas relever de la police et de la justice, mais de la santé et du bien-être, faute de quoi la législation relative aux drogues devient un instrument de contrôle social. Il distingue aussi entre deux types de raisons pour prendre de la drogue : d’une part la relaxation et la recréation, d’autre part l’automédication qui vise à effacer artificiellement des problèmes réels. C’est seulement cette seconde catégorie qui devrait intéresser les pouvoirs publics.

L’« Opium Act » (Opiumwet) hollandais a été introduit en 1976 (en tant qu’amendement de la Convention internationale de l’opium en vigueur depuis 1919) ; il différencie les drogues qui présentent des « risques inacceptables » (opiacés, cocaïne, LSD, amphétamines) et les « produits issus du chanvre ». Mais le changement majeur a probablement été une modification des priorités de la police, qui s’est relativement désintéressée de la question des drogues douces. La loi de 1976 n’autorise pas la vente du cannabis ni de ses dérivés, mais la police a cessé de se préoccuper de ces délits. La publicité, la vente de drogues dures, la nuisance, la vente aux mineurs, la vente de grandes quantités restent interdites. Cela conduit à une situation juridique délicate dans la mesure où les coffee shops, en achetant des quantités de cannabis supérieures aux 5 grammes explicitement autorisés, se retrouvent de fait dans l’illégalité (ils sont autorisés à avoir des stocks allant jusqu’à 500 grammes).11 Aujourd’hui, le taux de consommation du cannabis et de ses dérivés aux Pays-Bas se situe à un niveau relativement bas. Un rapport de 2009 montre, avec un recul semble-t-il suffisamment important, que la politique hollandaise a été un succès12 , et cela malgré une certaine hypocrisie qui lui a été reprochée13 .

Nous sommes à un moment important de l’histoire du traitement politique des drogues. Des expériences récentes (2013-2014) de légalisation du cannabis, en particulier en Uruguay (où l’État a pris le contrôle du marché du cannabis, via l’Instituto de regulación y control del cannabis) et au Colorado (où la marijuana est produite et vendue par des entreprises privées ayant obtenu des licences adaptées), ont relancé le débat international. Mais le cannabis n’est pas la seule substance à mériter discussion, ce dont témoigne la politique de décriminalisation de toutes les drogues menée par le Portugal depuis 2001. Les questions se multiplient, et les Nations Unies se sont réunies du 19 au 21 avril 2016 dans le cadre d’une session spéciale de son assemblée générale pour s’intéresser à la drogue – session qui était normalement prévue pour 2019, mais dont la date a été modifiée à la demande du Mexique, de la Colombie et du Guatemala.

Une première série de textes de ce dossier s’attachera à montrer que la qualification d’une substance comme drogue dépend non d’une pseudo-évidence clinique mais des usages sociaux qui en sont faits, faisant apparaître la part d’arbitraire des politiques prohibitionnistes et la nécessité d’aller vers une dépénalisation. Objets sociaux niés comme tels, les drogues constituent un prisme d’analyse particulièrement révélateur du monde social : elles jettent une lumière crue sur sa corruption ordinaire, sur la violence en son centre et sur la guerre menée contre ses marges, dont une deuxième série de textes présenteront des exemples remarquables. Enfin, une dernière série envisagera des expériences de relations alternatives aux substances psychotropes, qui ne les envisagent pas sans plus de discussion comme des menaces à éliminer.

Notes

[1] Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Drogues, Chiffres Clés, Paris, 2015, p. 2.

[2] D. Fassin, La force de l’ordre : une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Seuil, 2011.

[3] D. Fassin, L’ombre du monde : une anthropologie de la condition carcérale, Paris, Seuil, 2015.

[4] N. Eastwood, M. Shiner, et D. Bear, The numbers in black and white : Ethnic disparities in the policing and prosecution of drug offences in England and Wales, London, Release. Drugs, The Law & Human Rights ; London School of Economics, 2013.

[5] Les Noir.e.s sont rappelé.e.s à la loi dans 22 % et condamnés dans 78 % de cas, les Blanc.che.s, respectivement, rappelé.e.s dans 56 % de cas, et condamnés dans 44 %.

[6] M. Alexander, The New Jim Crow : Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, New York, The New Press, 2010, p. 8.

[7] Ibid., p. 7.

[8] D. Baum, « Legalize It All », Harper’s Magazine, avril 2016, https://harpers.org/archive/2016/04/legalize-it-all.

[9] A. Stevens, Drugs, Crime and Public Health : The Political Economy of Drug Policy, Abingdon, Routledge, 2010, p. 120.

[10] A. Stevens, Drugs, Crime and Public Health : The Political Economy of Drug Policy, Abingdon, Routledge, 2010, p. 120.

[11] A. Stevens, Drugs, Crime and Public Health, op. cit., p. 155.

[12] M. van Laar et M. van Ooyen-Houben, Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid, Utrecht/Den Haag, WODC, Trimbos-Instituut, 2009.

[13] L. Collins, « Holland’s Half-Baked Drug Experiment », Foreign Affairs, juin 1999, vol. 78, no 3, p. 82.